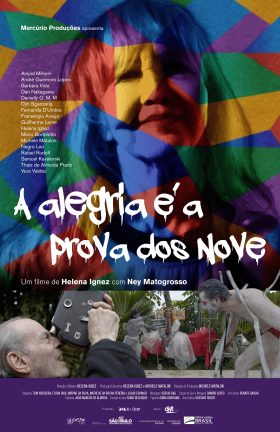

A cineasta Helena Ignez realizou, no último dia 23 de janeiro, a pré-estreia mundial de “A alegria é a prova dos nove”, seu novo filme, na Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, um dos mais prestigiados festivais de cinema do Brasil. Eterna musa do cinema marginal (título de que não faz questão), a atriz e diretora, no entanto, já está se preparando para trabalhar em um novo filme, sobre o qual não adianta nada além de que sua personagem é uma filha de Iemanjá e que será filmado em cinco semanas.

“A alegria é a prova dos nove” alinhava passado e presente, memória, autobiografia, performance, homenagens a gênios da criação, sinônimos de um Brasil vivo, pulsante, diverso, plural, rico, alegre, o oposto do circo grotesco a que nos habituamos ao longo dos últimos quatro anos, para ficarmos numa contagem modesta.

Para Helena Ignez, longe de qualquer clichê, só o amor salva – é assim que ela explica tudo, de seu amor pelo cinema ao amor no set, entre ela e a equipe, uma constelação que inclui grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Fernanda D’Umbra e Mário Bortolotto, Djin Sganzerla [filha de Helena Ignez, que interpreta Jarda jovem] além do maranhense Negro Léo, no papel de Padre Lúcio, um sacerdote que defende o uso medicinal da maconha, e Ney Matogrosso, em seu quarto papel em filmes da cineasta.

Aliás, some-se ao amor, também alegria e inteligência. Amor até mesmo pela bandeira do Brasil, símbolo até há pouco sequestrado pelo projeto neofascista recentemente interrompido, que a atriz e diretora trajou na cerimônia de encerramento da Mostra de Cinema de Tiradentes.

Helena Ignez falou com exclusividade com FAROFAFÁ. Após a entrevista, uma mensagem da atriz e diretora ainda alcançou a reportagem. “O filme traz extratos de “Fora do baralho”, que foi filmado por Rogério [Sganzerla, cineasta (1946-2004)] em 1970 no deserto do Saara, em Tamanrasset [Argélia], com música feita especialmente por Gilberto Gil [“Blind faith”, performada pelo autor], que você ouviu, magnífica no filme, e a câmera que aparece no filme é a mesma câmera que Rogério usou para filmar o “Fora do baralho” e também foi uma câmera usada por Raoul Coutard [fotógrafo do cineasta Jean-Luc Godard], antes de filmar com o Godard. Tudo é história. Tudo é história!”, escreveu ela.

ENTREVISTA: HELENA IGNEZ

ZEMA RIBEIRO: “A alegria é a prova dos nove” é um filme de muitas camadas, transitando temporalmente entre os períodos da ditadura militar brasileira e o governo autoritário de Jair Bolsonaro. Quero te ouvir sobre os processos de elaboração do roteiro e filmagem.

HELENA IGNEZ: Sim, “A alegria é a prova dos nove” é um filme de muitas camadas, exatamente, que vai desde a origem do relato do filme, que é o passado, da Jarda e Lírio, personagens feitos por mim e Ney Matogrosso, desde o encontro que eles tiveram aos 20 anos, hippies, indo de uma viagem de Londres a Marrocos, e se estendendo a todo o Saara. Então, o filme nasce dessa reflexão dolorosa, mas já transformada pelo tempo em possibilidades de imagem, como recordação desse gesto, desse momento que resultou profundamente doloroso para os dois, mas mais marcantemente para ela, que foi obrigada a esconder a verdade dele durante tanto tempo. Isso foi nos anos 1970, anos do grande desbunde, antes do grande desbunde, que foi a tomada revolucionária, antiditadura, antifascista, das mais fortes e imagéticas que se possa imaginar. A nossa reação ao desbunde ainda tem muita coisa a se contar, muito filme a sair, muita fotografia, eu acredito que foi um celeiro de novas ideias, de loucura, foi uma força destrutiva contra a ditadura.

ZR: Fale um pouco da relação de trabalho e amizade com Ney Matogrosso, com quem você volta a trabalhar, dirigindo e contracenando.

HI: Essa relação que você fala de trabalho e amizade com o Ney é uma relação também profissional, principalmente, porque ela surgiu de um convite para um filme, que ele fazia o bandido da luz vermelha, 30 anos após a sua primeira aparição no cinema [Paulo Villaça é o protagonista de “O bandido da luz vermelha” (1968), de Rogério Sganzerla; Ney Matogrosso protagonizou um longa-metragem pela primeira vez em “Luz nas trevas – A volta do bandido da luz vermelha” (2010)], e só Ney, pra mim, poderia fazer, eu queria o antimachismo total, inteligente, um personagem que trouxesse inteligência, de uma forma assim latente, como o Ney se manifesta, não é o intelectual. Então, Ney pra mim é o intérprete ideal desses quatro personagens que ele fez, que ele trouxe para meu cinema, de uma forma que eu acho maravilhosa, porque ele é extremamente ele [risos]. Eu gosto de pessoas que tenham características pessoais acentuadas. Dentro do meu cinema isso é muito importante. Então a importância de Ney é muito grande para dar vida aos personagens.

ZR: Sua personagem é muito marcante no sentido de defender o empoderamento feminino, sobretudo a partir do orgasmo. Como foi compor Jarda Ícone?

HI: Ela é sobretudo para isso. Jarda existe para defender exatamente a mulher, defesa desse ser feminino e de todos os desdobramentos e de todos os gêneros, porque é um filme sobre a sexualidade, sobre a sexualidade que pode ser livre, desde que se conheça o prazer, a sexualidade da mulher. É dela que eu falo, é dela que eu conheço. Interessante que empoderamento era uma palavra horrorosa e ela foi transformada em uma palavra de luta [risos]. Empoderamento era absurdo, não era o caso que interessava, por exemplo, em 1970, empoderamento, não era usada essa palavra, era uma palavra, vamos dizer, careta, completamente careta. Mas com a mudança de ritmos e caminhos sociais o empoderamento significa, sim, a liberdade da mulher e, no caso do “A alegria é a prova dos nove” eu me interesso exatamente pelo orgasmo.

ZR: Ao longo do filme há recados mais ou menos sutis contra o neofascismo que tomou de assalto a política brasileira ao longo dos últimos quatro anos. O cinema foi um dos setores mais afetados pela sanha de destruição das políticas públicas de cultura perpetradas pelo governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação do período e quais as suas expectativas para os próximos quatro anos de governo Lula?

HI: Os recados não são mais ou menos sutis, não. Os recados são muito claros para quem é inteligente e para quem está disposto a ouvi-los, porque é um filme que vai pela base do neoliberalismo, destruindo o conservadorismo, pelas performances, pelas atitudes de todos os personagens. Então não são recados sutis, são vivências agressivas, todas, dum ponto de vista neoliberal, dum ponto de vista moralista, principalmente do religioso moralista, do protestantismo. É isso. Os meus recados eu não acredito que sejam sutis, mas são cheios de humor, não é? Todos. Nem um vai assim, pá!, diretamente, porque não me interessa, o que me interessa o tempo todo é uma discussão pela inteligência. O filme, o objetivo do filme, é mexer em ideias, em comportamentos, para quem tenha recebido esse filme, vamos usar a palavra recebido, tenha matéria mental e emocional para conversar. E pra rir, principalmente. Porque eu acho que o acerto mais profundo com “A alegria é a prova dos nove” é que eu me diverti muito, foi que eu ri demais em Tiradentes, da garotada, da meninada, me diverti muito, que coisa adorável, um filme que você se divirta muito e seja muito inteligente. Realmente o que eu defendo no filme é a inteligência. O cinema, suas leis, sua possibilidade de existência, de ser tratado com dignidade de arte e de trabalho, o desejo de Jair Bolsonaro era que acabasse completamente. Ele nos tirou tudo e o ódio à cultura dele e do monstruoso ministro do dinheiro, que eu tenho horror ao [ex-ministro da Economia Paulo] Guedes, realmente eu tenho que me controlar, porque eu começo a esquecer as coisas, eu tenho horror ao Guedes. Foi feita uma destruição sistemática e vencemos. O Festival de Tiradentes é isso. Ele se resume numa vitória nossa. Então foi um festival cheio de vitórias e de demonstrações dessas vitórias. Por isso eu fui com uma camisa com a bandeira do Brasil, feita especialmente pela mesma figurinista que fez as roupas de “A alegria é a prova dos nove”, Sonia Ushiyama, com quem eu trabalho em todos os filmes, fez a bandeira do Brasil, que pra nós significa a liberação desse símbolo que foi transformado em algo monstruoso contra nós.

ZR: Há momentos performáticos no filme, aproximando bastante as linguagens do cinema e teatro. O elenco traz também nomes importantes da dramaturgia brasileira, como Fernanda D’Umbra e Mário Bortolotto, entre outros. Como é, para você, esse trabalho e essa troca com gerações diferentes da sua?

HI: Eu acho perfeito você falar em momentos performáticos, mas o filme pra mim é uma grande performance, sabe? Pra mim, a vida é uma grande performance. E é isso que eu sou, uma atriz performática, uma pessoa que vive essa performance. Pra mim, arte é performance. Eu sou [da] geração que fez a performance. “A mulher de todos” [de Rogério Sganzerla, 1969] é uma grande performance feminista, não é isso? Dirigida e feita por Rogério Sganzerla. E essa pessoa que faz filmes hoje é essa performer, é essa atriz. Então, pra mim, nada é mais valorizado do que o trabalho do ator. Por isso eu trabalho com Mário Bortolotto [enfática:] em todos os filmes. Mário é meu muso. Eu tenho alguns musos e o Mário Bortolotto é meu muso. Eu amo ele. Eu trabalho com ele, ele trabalha comigo porque nós nos amamos, na verdade é isso. Nos amamos. Fernanda D’Umbra entrou também com um carinho extraordinário em minha vida, porque trabalhamos juntas um ano inteiro nOs Satyros [companhia teatral paulista], como atrizes, as duas como atrizes, então eu conheço muitíssimo Fernanda. E não é a estreia dela em meus filmes, ela também já fez o anterior, “A moça do calendário” [2018], que ela é assaltada por André Guerreiro Lopes, que também é meu muso [risos], meu diretor de teatro e meu muso no cinema também. São atores que eu amo, amo, amo, amo, amo. E são as primeiras coisas que eu penso num filme, iluminando meus personagens, é essa gente amadíssima por mim. E é um luxo aquela performance do Mário e da Fernanda, cantando “Chevrolet” [“Nossa vida não vale um Chevrolet”, de Mário Bortolotto], é um superluxo, é um luxo que eles me permitem ter e que eu permito também a eles ter, por amor. É só amor o que circula entre a gente. Pensando na sua pergunta, entre artistas, entre eles, não há geração. A arte, ela vai e junta as coisas, ela liga, não é? Somos todos da mesma idade, crianças, jovens e velhos, quando somos artistas. É isso que nós temos, esse tempo fantástico, poético do tempo, o tempo do tempo. Pra mim não existe essa dificuldade ou qualquer tipo de relacionamento que não seja adorável entre os meus atores e eu mesma.

ZR: O filme teve pré-estreia mundial na Mostra de Cinema de Tiradentes, mês passado, onde você empresta seu nome ao troféu de melhor atriz, que este ano premiou a atriz Edna Maria, do elenco do filme paraibano “Uma cerveja no escuro”. De musa do cinema marginal a nome de troféu, sempre o reconhecimento pela trajetória de uma vida dedicada à sétima arte. Qual a sensação?

HI: Esse troféu da atriz Helena Ignez há anos foi criado, e eu amo, amo profundamente, acho lindo dar a Edna Maria, que é uma atriz, nem sempre é dado a atrizes, eu acho que até hoje, se não me engano, nunca foi dado a uma atriz, tem a Cristine do Amaral, maravilhosa, todas as mulheres maravilhosas, a Julia Katharine, que trabalha comigo no filme. É isso, eu nem sei o que dizer. É alegria, é uma paraibana, o que é maravilhoso, nordestina como eu, as nordestinas precisam de empoderamento também. E pra mim não tem essa história de musa de cinema marginal, musa de cinema novo, eu sempre fui uma grande atriz, e sempre considerada grande atriz, apesar de tudo. Cheia de prêmios, sempre cheia de prêmios, homenagens internacionais grandes, como na Suíça e na Índia [risos], quer dizer, se eu tivesse ego, se eu desenvolvesse ego, eu ia ser um monstro, eu ia ser uma pessoa horrível, porque em matéria de prêmios e de qualidade de trabalho, eu não posso me queixar. Tenho talvez mais até do que as minhas companheiras, não conheço ninguém que tenha tido uma homenagem em Freiburg, como eu tive, em 2008, 7, sei lá que ano foi, gigantesca, antes de eu ser diretora, somente como atriz, com 60 filmes, sei lá quantos filmes, 63, sei lá, uma quantidade gigantesca de filmes, que eles descobriram e foram procurar os filmes na Suíça, em cinematecas e agora meu cinema está surgindo também forte nos Estados Unidos, Nova York, sempre com muitos jovens, os expectadores muito jovens, mostras de Rogério lotadas, para uma meninada, uma meninada cult. Agora está se preparando, pra mim, a partir d“A mulher de luz própria” [2019], de Sinai Sganzerla [cineasta, filha de Helena Ignez], que eles adoraram. Gente, esse cinema, essa atriz, é uma preciosidade. A gente tem que saber disso. Primeiro lugar eu tive que acabar com o ego, se não eu seria destruída. Tenho que olhar esse trabalho como um trabalho meu também feito com outras pessoas que jamais existiria sem o cinema de Rogério Sganzerla e também sem o cinema de Glauber Rocha [1939-1981], no qual eu comecei com uma obra-prima de 11 minutos chamado “Pátio” [1959], que inclusive me fez conhecer o Pedro Guimarães, que escreveu esse livro [com Sandro de Oliveira] “Helena Ignez: atriz experimental” [Edições Sesc, 2021], na França, em 2006, numa homenagem a Glauber. Ele era um menino, estudante, em Paris, e hoje também, além de ser Pedro Guimarães, maravilhoso em tudo, é maravilhoso como autor de “Helena Ignez: atriz experimental”.

ZR: Após Tiradentes, “A alegria é a prova dos nove” deve percorrer ainda o circuito de festivais no Brasil e no exterior, antes de estrear nas salas de cinema brasileiras. Quais as expectativas para essa trajetória?

HI: A trajetória, após Tiradentes, de “A alegria é a prova dos nove”, tende a ser muito boa. O filme agradou muito ao público, eu recebi uma resposta linda, recebi críticas ótimas, magníficas, como do Inácio Araújo [na Folha de S. Paulo], um dos maiores críticos do Brasil sem a menor dúvida, críticos de outras gerações, Marco Fialho [no blogue Cine Fialho] disse uma coisa linda, eu adoro. Eu leio muita crítica e dou uma importância enorme à crítica. Fiquei muito feliz. Vai passar fora, já há interesse em outros festivais, Portugal se manifestou imediatamente, eu já exibi vários filmes em Portugal, muito interessantes. No Queer [Lisboa – Festival Internacional de Cinema Queer], o Queer também se manifestou, então é assim que acontece. E o filme vai passar no Tiradentes em São Paulo, a Mostra Tiradentes em São Paulo em março. E vai por aí, está começando, começando. Meus filmes duram, eles ficam um tempão passando, um ano e meio recebe prêmio, eles têm um tempo. Isso é muito bom.

ZR: Para finalizar: desde o título, “A alegria é a prova dos nove”, seu filme homenageia um Brasil verdadeiro, de gênios da criação, como Oswald de Andrade, passando pelos tropicalistas e a geração do chamado cinema marginal, e aqui eu incluo você mesma entre estes gênios da criação. Mas uma cena que me chamou bastante a atenção é a em que aparece um exemplar do póstumo “Underground” [Edições Sesc, 2022], do saudoso Luiz Carlos Maciel [1938-2017], guru da contracultura, essa palavra-síntese do seu fazer artístico. Quero te ouvir sobre estas homenagens e, em particular, esta homenagem ao Luiz Carlos Maciel.

HI: Eu tenho que te agradecer, porque é muito linda essa pergunta e o que ela significa. É, exatamente, é um filme em homenagem a um Brasil verdadeiro, de gênios da criação, como Oswald de Andrade, passando pelos tropicalistas, e a geração do cinema marginal. Sim, eu não chamaria, e de novo eu tenho que dizer que não entendo como marginal, esse cinema tão importante [risos], na verdade, se a palavra não for mal interpretada, for interpretada de um ponto de vista apenas de ideias intelectuais, ela é exatamente aristocrata, é uma geração do chamado cinema aristocrata, do cinema-poesia, do cinema altamente político também, do cinema guerrilheiro, e também aceito do cinema marginal, desde que tenha esse sentido de “seja marginal, seja herói”, que caracterizou profundamente essa época. Heróis, heróis, heróis. Ninguém está querendo ser herói de novo, ninguém está querendo. “Underground”, esse livro do Cláudio Leal [jornalista, organizador do volume], foi extremamente emocionante pra mim. Eu estava já na metade do filme, esperando Ney, porque o filme foi interrompido por covid e por todos os motivos e dificuldades que teve nesse período, e numa parada dessas, as paradas eram rápidas, mas tinham que ser, as pessoas tinham covid e tinham que parar, eu recebi esse livro, eu lancei também esse livro, aqui na Bienal [Internacional do Livro de São Paulo], a convite do Cláudio, e fiquei muito emocionada porque tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo e já tinha feito. O Luiz Carlos Maciel é uma pessoa que acompanhou a minha vida desde o comecinho, desde os meus 18 anos, profundamente, e aí foi uma identidade muito grande. E mesmo um autoconhecimento. Porque a gente, até o final da vida, até o último segundo, o autoconhecimento é precioso, é uma das coisas mais preciosas que você tem. Então eu tenho que agradecer muitíssimo a existência do “Underground”, com essa homenagem ao Luiz Carlos Maciel, que sem dúvida, é um grande filósofo. É o que ele foi, ele é um filósofo. Ele é formado em filosofia, a formação dele é filosófica, uma pessoa extremamente culta.