Marçal Aquino acaba de relançar “Faroestes”, volume de contos originalmente publicado em 2001

“Faroestes” [Companhia das Letras, 2022, 144 p.; R$ 69,90] envelheceu bem: mais de 20 anos após sua publicação original, a crueza e brutalidade de suas narrativas curtas continua atual. Embora a literatura de Marçal Aquino seja de ficção, suas histórias traduzem um Brasil real, profundo, periférico, à margem.

A escritora Ana Paula Maia anota na orelha: ““Faroestes”, de Marçal Aquino, é uma reunião de contos curtos e sombrios. Tudo é real. Durante a leitura, os sentidos se tornam mais apurados, o gosto de sangue na boca embrulha o estômago e o cheiro dos corpos mortos impregna os parágrafos e a sensação angustiante de medo e o peso das decepções embalam os personagens”. Tudo é real.

Não à toa a expressão “prosa de confronto” é utilizada para definir os 11 contos de “Faroestes”, cuja nova edição sai pela Companhia das Letras – a primeira, de menos de mil exemplares, saiu pela Ciência do Acidente, de Joca Reiners Terron, de vida curta e intensa, que publicou pouco mais de 30 títulos de nomes que vão de Nelson de Oliveira a Valêncio Xavier, passando pelo próprio Terron, Ronaldo Bressane, Manoel Carlos Karam e Glauco Mattoso, entre outros.

O posfácio do jornalista e editor Paulo Roberto Pires, “Dez maneiras infalíveis de arranjar um leitor (para facilitar o trabalho da crítica)”, parafraseia o segundo conto do volume, “Dez maneiras infalíveis de arranjar um inimigo (para facilitar o trabalho do legista)”. “Marçal Aquino se formou no jornalismo e fez carreira no cinema. No vértice dos dois está uma literatura que, sem se confundir com um e outro, metaboliza o melhor dos dois mundos. Da vivência como repórter vem o gosto pela observação de gente, esse projeto falido, e também a concisão, a preferência por frases descarnadas, meticulosamente encadeadas em cenas rápidas pelo timing do roteirista profissional”, começa Pires.

Autor de títulos desconcertantes como “O amor e outros objetos pontiagudos” (1999) e “Eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios” (2005), às qualidades literárias de Marçal Aquino, certamente o cinema e o fato de ter sido publicado na Coleção Vaga-Lume se somam na popularização de sua obra, embora, ele mesmo diz, “o cinema brasileiro não tem o mesmo poder de Hollywood, de converter um livro em best-seller”.

Por e-mail, Marçal Aquino conversou com exclusividade com Farofafá.

ZEMA RIBEIRO – Originalmente publicado pela Ciência do Acidente em 2001, “Faroestes” volta às livrarias, agora pela Companhia das Letras. A ficção dos contos do volume dialoga com a realidade do Brasil, de brutalidade e violência. Qual a sua avaliação possível destas duas últimas décadas de Brasil?

MARÇAL AQUINO – Em 2000, quando escrevi a maioria dos contos de “Faroestes”, o que me guiava era a percepção de que o Brasil atravessava um momento de extrema violência, rebatido em diversas cenas do livro. Pensando nisso, dá para concluir que pioramos muito, houve um evidente recrudescimento da brutalidade. Vivemos tempos de barbárie despudorada – escrevo no dia em que descobriram os corpos do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, assassinados na Amazônia.

ZR – Por um lado a gente percebe a brutalidade e crueza em tuas narrativas; por outro, a realidade brasileira se impõe, com a violência praticada e estimulada pelo próprio presidente da República. É difícil ser ficcionista no Brasil concorrendo com a própria realidade?

MA – A realidade é insuperável, para o bem ou quase sempre para o mal. Um ficcionista deve ter em mente que jamais terá o poder de superá-la. Basta atentar para o noticiário.

ZR – Quando você publicou o livro em 2001 a gráfica foi paga com a venda da tiragem, numa edição que se pagou, mas provavelmente não rendeu nada a você ou ao editor Joca Reiners Terron. Apostar na vendagem era “confiar no próprio taco”? O que explica, em sua opinião, continuarmos sendo um país de poucos leitores, com tiragens médias de ficção ainda tão baixas?

MA – Fiz um acordo com o Joca Terron, o editor do livro: bastava que a edição se pagasse, e isso eu sabia que iria acontecer – foi uma tiragem bem pequena, não chegou a mil exemplares. Tanto que no primeiro lançamento, isso já aconteceu. São várias as razões para termos tão pouca gente interessada em livros, ainda que as estatísticas demonstrem que, no ano passado, houve um aumento nas vendas em relação a 2020. Mas fatores como o alto índice de analfabetos devem contribuir, assim como a fome, que hoje atinge mais de 33 milhões de brasileiros – como gastar com livros?

ZR – Você é roteirista e argumentista é já teve contos de “Faroestes” e livros adaptados ao cinema. Isso ajudou a tornar sua literatura mais popular?

MA – Infelizmente, o cinema brasileiro não tem o mesmo poder de Hollywood, de converter um livro em best-seller. Aqui, tudo é mais modesto. Ainda assim, acredito que meu trabalho como roteirista ajudou no trânsito da minha literatura.

ZR – Ainda falando em popularidade: você chegou a ser publicado na Coleção Vaga-Lume, ao lado de nomes como Marcos Rey, para citar apenas um expoente dessa literatura urbana de que você também é um destacado representante. A Coleção Vaga-Lume está na memória afetiva de muita gente, ajudou a formar muitos leitores no Brasil, em parte eu, modéstia à parte, inclusive. O que significa ter seu nome na coleção?

MA – A Coleção Vaga-Lume faz parte da formação de um incontável número de leitores – e até de escritores. Foi maravilhoso como experiência porque, pela primeira vez, escrevi sabendo de antemão quem era o público que ia me ler, e até mesmo quantos eram. Foi um grande desafio me comunicar com esse leitor e também um grande aprendizado.

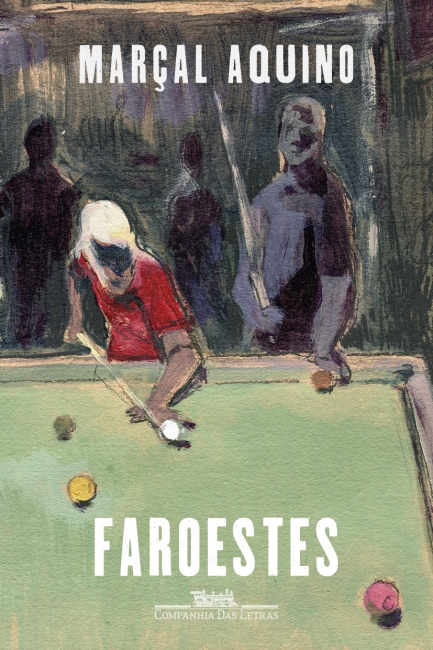

ZR – A capa original de “Faroestes” exibia uma placa de trânsito crivada de balas, com teu nome e o nome do livro; a nova edição, da Companhia das Letras, é mais sutil, com uma pintura reproduzindo uma partida de bilhar. Você participa de todo o processo de feitura do livro? O que significa, para você, essa “desbrutalização” de como o livro se apresenta para o leitor?

MA – O autor participa do processo de aprovação das capas de seus livros. Nesse caso, me satisfez muito a proposta de usar a obra do Marcelo Tolentino, que já havia ilustrado a capa do livro anterior, “Baixo esplendor” [Companhia das Letras, 2021], porque o ambiente do bilhar, o clima da cena, traduz à perfeição o espírito das narrativas contidas no livro.

ZR – Literatura policial é um rótulo que te cabe ou te incomoda?

MA – Embora eu não me veja como um “escritor policial” clássico – penso que minha literatura vai a outros lugares –, o rótulo não me incomoda. Ao contrário: me encontro na excelente companhia de grandes escritores que exercitaram o gênero, sem se limitarem a ele. Acredito que o que escrevo fica mais à vontade na classificação “dramas criminais”.

ZR – Rubem Fonseca é uma influência para você? Que outros autores dividem esse posto com ele, entre tuas preferências?

MA – Creio que qualquer um que tenha começado a escrever a partir da década de 1970 deve algo ao Rubem Fonseca, e claro que não considero só os textos policiais dele. Foi um grande amigo, um grande mestre de quem tive o privilégio de ser amigo. Mas sempre li de tudo, clássicos e contemporâneos, brasileiros e estrangeiros, prosa e poesia. Fica até difícil fazer uma lista de favoritos, seria interminável. Só me tornei escritor por ser um leitor apaixonado por livros desde a juventude.

ZR – De tua geração, a mesma de Joca, Nelson de Oliveira, Marcelino Freire, para citar uns poucos, para cá, que nomes têm chamado sua atenção?

MA – Na poesia, a Ana Martins Marques e o Fabrício Corsaletti estão entre os meus favoritos. Na prosa, eu mencionaria a Ana Paula Maia e o Alexandre Vidal Porto, entre outros.

ZR – Você é jornalista de formação. Que conselhos daria aos jovens que estão ingressando em faculdades ou no mercado de trabalho, na profissão, neste momento de extremo descrédito dos meios de comunicação?

MA – Faz tanto tempo que deixei a profissão – saí do Jornal da Tarde em 1990! –, que mudou tanto nesta era de redes sociais, que nem sei se posso aconselhar alguém. Em todo caso, a despeito do descrédito, penso que o exercício do jornalismo por profissionais é essencial à compreensão do Brasil e do mundo e à existência da democracia.

ZR – Para finalizar, eu gostaria que você relembrasse o processo de escrita de “Faroestes”: como foram concebidos os contos do volume? Quando você percebeu que tinha um livro em mãos? Como surgiu o convite de Joca Reiners Terron para publicá-lo pela Ciência do Acidente? E, um pouco adiante, agora, como pintou a oportunidade de reeditá-lo pela Companhia das Letras?

MA – “Faroestes” começou a nascer em 1999, na noite de autógrafos do livro “Treze”, do Nelson de Oliveira, que o Joca Terron estava lançando pelo selo Ciência do Acidente, um projeto editorial tão arrojado quanto informal, que já havia publicado, sempre em tiragens reduzidas, obras de alguns dos meus “malditos favoritos”, como Valêncio Xavier, Manoel Carlos Karam e Glauco Mattoso. O design gráfico do “Treze” me impactou, e não só a mim, a partir de sua capa, na qual aparece o próprio autor com o título do livro “costurado” na testa, tudo isso contra um fundo amarelo algo doentio. E mais nada. Era a primeira vez que um livro não trazia o nome do autor na capa. Pensei: quero fazer alguma coisa com o Joca, e comuniquei isso a ele nessa mesma noite. Uma coletânea de contos. Eu vinha trabalhando na ocasião em narrativas que obedeciam a uma unidade temática, que chamei de “prosa de confronto”, uma tentativa de dar conta do grande faroeste em que o Brasil parecia convertido naquele momento. E acabava de sair de dois mergulhos verticais em universos de extrema violência, um deles literário – a novela de pistoleiros “Cabeça a prêmio” [publicada em 2003], escrita num jorro de 54 dias –, e o outro literal, acompanhando nas quebradas de São Paulo as filmagens quase documentais do longa “O invasor” [baseado em seu livro homônimo, publicado em 2002], do [cineasta] Beto Brant. O livro reflete um pouco esse espírito, a começar de sua epígrafe [de Jerome Rothenberg em “Eventos do cachorro louco”: “Cave um burado perto de um inimigo”]. Acho que o Joca foi muito feliz no projeto gráfico, talvez seja meu livro mais bem resolvido nesse sentido. “Faroestes” saiu em setembro de 2001, com uma tiragem que não chegou a mil exemplares. O Joca também estava publicando na ocasião a novela “Não há nada lá” e a gente se divertiu muito num tour de lançamentos – fomos ao Rio, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. Puro pretexto para rever e beber com amigos nessas cidades. No ano seguinte, o livro foi finalista do Prêmio Jabuti. E apareceu na lista de obras indicadas para o vestibular de uma faculdade de Minas Gerais (a edição estava esgotada e a Ciência do Acidente, que nem CNPJ tinha, não se deu ao trabalho de reeditar). Era o começo de uma espécie de culto em torno de “Faroestes”, já que, em função da baixa tiragem, poucos leitores tiveram acesso à edição original. Tanto que, nas raras vezes em que algum exemplar aparecia no site Estante Virtual, os valores pedidos eram sempre exorbitantes. Assim, me pareceu natural, até para celebrar a maioridade penal do livro, relançá-lo pela Companhia das Letras, que vem publicando meus livros, e finalmente colocá-lo à disposição de um número maior de leitores.