Nana Queiroz não temeu envolver-se com personagens. O resultado é uma narrativa leve contando as histórias de um sistema brutal – e covarde

A tragédia e os dramas particulares e coletivos vividos no sistema penitenciário brasileiro são, em alguma medida, bastante conhecidos. Sobretudo em tempos de rebeliões e mortes em massa, quando o tema, vez por outra, pauta o noticiário nacional.

A tragédia e os dramas particulares e coletivos vividos no sistema penitenciário brasileiro são, em alguma medida, bastante conhecidos. Sobretudo em tempos de rebeliões e mortes em massa, quando o tema, vez por outra, pauta o noticiário nacional.

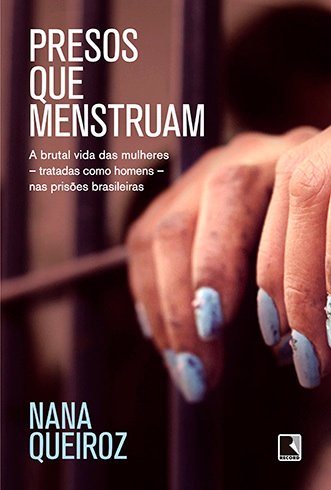

A jornalista e ativista feminista Nana Queiroz mergulhou na realidade de diversas prisões do Brasil, abordando-as com um recorte inusitado: a vida de mulheres – inclusive gestantes e parturientes – tratadas como homens em prisões. O resultado é o comovente “Presos que menstruam” [Record, 2015, 292 p.], em que a própria autora torna-se personagem: chegou a ser presa por algumas horas diante da intransigência das autoridades penitenciárias.

Nana enfiou literalmente o pé na lama, envolveu-se, meteu a mão no bolso, emocionou-se. E conta diversas histórias a um só tempo brutais e emocionantes. Não é à toa o subtítulo “A brutal vida das mulheres – tratadas como homens – nas prisões brasileiras”.

A autora não torna nenhuma personagem santa, tampouco faz julgamentos – papel da Justiça, não de jornalistas, é sempre bom lembrar. Mergulha nas histórias, contando-as da melhor forma possível, utilizando-se de memória privilegiada (quase sempre era proibida de entrar com gravadores nas prisões) e texto leve (apesar da dureza e crueza do assunto abordado).

Mas engana-se quem pensa que a história acaba aí: “Presos que menstruam” deve virar filme ou minissérie em breve e tem levado Nana Queiroz a diversos debates país afora: quem sabe não seja o início de um novo momento da discussão sobre a realidade carcerária no Brasil? Leitura fundamental para gestores e operadores do sistema e aos que teimam em propagar a velha e surrada cantilena do “bandido bom é bandido morto”.

Nana Queiroz conversou com exclusividade com o Homem de Vícios Antigos sobre o livro, jornalismo independente, ativismo e a citada cantilena, reflexo do “ódio social”.

Presos que menstruam é um livro que garante dimensão humana a mulheres encarceradas, algo que falta na prática cotidiana do jornalismo que cobre esta pauta. A seu ver, onde reside o problema?

Eu acho que isso não é um problema do jornalismo, é um problema cultural brasileiro. Eu até entrevistei a responsável pelo sistema penitenciário do Brasil, do Ministério da Justiça, há uns tempos, pr’uma reportagem para a revista Superinteressante sobre bebês encarcerados, e ela falou: “olha, você me desculpa, mas eu nem posso investir muito nesse setor, para melhorar a vida dessas crianças, por que o brasileiro tem tanto ódio no coração, que eles vão pegar pesado em cima do poder público se investir no sistema carcerário”. Por que existe um ódio social mesmo, a velha ideia do “bandido bom é bandido morto”. Essa, pra mim, é a raiz de todos os problemas, que se refletem, claro, na realidade das prisões, se reflete na mídia, se reflete na literatura. Não é à toa que só em 2015 a gente viu o primeiro livro com uma grande reportagem sobre o sistema carcerário brasileiro feminino. É uma questão a ser pensada, é uma questão de ódio mesmo, social.

Um dos grandes trunfos do livro é seu envolvimento com as personagens. De certo modo, você acaba tornando-se uma, por exemplo, no episódio em que ficou retida por algumas horas em uma penitenciária que visitava. O jornalismo precisa enfiar mais o pé na lama, sobretudo ao abordar temas tão difíceis?

Olha, os jornalistas sempre enfiaram o pé na lama, nisso eu não tenho nenhum mérito a mais do que as outras pessoas que fizeram grandes reportagens por aí. O que eu acho que faço de diferente, e não sou precursora – Eliane Brum já vem fazendo isso há anos, por exemplo –, é a conclusão de que sentimento faz parte da realidade. Antes o jornalista tentava transmitir uma realidade fria, em que ele era ausente. Eu entendo, como entende, imagino, a Eliane Brum, que é minha grande ídola [risos], que jornalismo tem fatos, opiniões e sentimentos e cheiros e tatos e paladares e tudo isso. Então, isso foi o que eu tentei transmitir com a minha presença no livro, eu tou presente só pra falar de sentimentos, é só pra eu me botar no lugar do leitor que vai estar lendo. Eu também nunca cometi um crime, e estou me relacionando com mulheres que cometeram, eu tentei pensar como as pessoas poderiam se sentir como eu estava me sentindo. Isso faz parte dessa realidade, isso tem que ser discutido, principalmente quando você tá falando, tratando de uma questão que é praticamente invisível por conta do ódio social. A minha capacidade de chegar lá, ter empatia e amar essas mulheres é importante para que o leitor perceba que se ele estivesse lá, talvez ele também as amasse. E talvez valha a pena recuperar em vez de se vingar. Mesmo do ponto de vista puramente egoísta é mais inteligente para a sociedade. Uma mulher presa custa de 2 a 5 mil reais por mês, dependendo do estado. Uma mulher empoderada, capacitada, custa, sei lá, um curso no Senai [Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial] de mil reais por mês, durante um ano, e depois não custa nada. Sabe? É uma questão do tipo: será que a gente não quer recuperar e prevenir o crime em vez de punir, castigar e só se sustentar enquanto sociedade na base do olho por olho e dente por dente?

Como você custeou as despesas para realizar o livro e qual a maior dificuldade em escrever a obra?

Como eu custeei as despesas? Com meu dinheiro, trabalhando [risos]. Ninguém me deu dinheiro nenhum. Eu fui fazendo essa pesquisa nas minhas folgas, férias, finais de semana, com meu próprio dinheiro. Quando a editora entrou eles me deram um pequeno adiantamento, mas a maior parte do livro já tava escrita, a apuração já tava feita. Claro que o adiantamento da editora superajudou, a editora é ótima, tem profissionais ótimos, a Record, mas grande parte foi tirada do meu bolso, como um ato de fé no projeto.

Seu livro deve virar filme ou série de televisão. Como estão as negociações?

Sim. A gente viu já um edital em Brasília, de 100 mil, para fazer o piloto, agora a gente tá negociando para possíveis patrocinadores. A ideia é produzir o piloto primeiro, com toda liberdade criativa, de ideal e ética que a gente quiser ter, e depois ver que canais topam comprar o projeto do jeito que ele é. Esse ano a gente está investindo muito dinheiro pra que ele cresça, fazendo várias negociações com vários canais, e a ideia é começar a gravação lá pro fim do ano que vem, mesmo.

Seu relato humanizado é escoltado por pesquisas acadêmicas e obras em geral sobre a questão carcerária, embora ainda insuficientes. Em que medida você acredita que seu livro preenche uma lacuna importante sobre o assunto?

Poxa, cara, relato humanizado. Eu sempre acredito que antes de ser jornalista eu sou ser humano e eu não acredito naquele mito de que eu tenho que tirar minha roupa de ser humano pra ser jornalista, sabe? Eu acho que, como aquele jornalista que eu conheci a história dele na época da faculdade, me marcou muito e eu decidi que nunca ia deixar de ser humana antes de ser jornalista. É um fotógrafo famoso [o sul-africano Kevin Carter, vencedor do Pulitzer em 1994], tava cobrindo a fome na África e fotografou uma criança no momento em que ela morria e um urubu descia sobre ela pra comê-la, e ele depois se suicidou de culpa por não ter ajudado aquela criança. Eu decidi que eu sempre ia ser o tipo da jornalista que põe a mão na lama, ajuda a criança e perde a foto, e depois, se der tempo, eu conto a história. Eu acho que seria uma história muito mais incrível, de como esse cara salvou essa criança, do que a fotografia da morte e da força da morte. Eu acho que é isso, esse é o relato que eu tento fazer, o relato do ser humano que acontece de ser jornalista e não do jornalista que eventualmente é ser humano.

Em torno de seu livro, campanhas têm sido deflagradas em diversos estados do Brasil em favor de mulheres apenadas. Em São Luís, o Coletivo Fridas realizou a campanha Ciranda de Afetos, em que arrecadou doações, sobretudo de kits de higiene e absorventes, e doaram a detentas, além de lhes proporcionarem momentos lúdicos. Ao escrever o livro você vislumbrava este engajamento? O que acha deste tipo de iniciativa?

Nunca, jamais, nenhuma atitude que eu tive como jornalista ou como ativista eu pensei que as pessoas fossem se engajar o tanto que elas se engajaram. O Eu não mereço ser estuprada [campanha contra a culpabilização das vítimas de estupro] foi uma puta surpresa pra mim, o Presos que menstruam, por toda essa mobilização ao redor do mundo foi uma surpresa igual. Eu nunca imaginei, mas foi um acalento tão gostoso. Produzir esse livro me deixou derrotada, desesperançada. Ver que o mundo se preocupa, ver agora as pessoas se preocupando com as crianças presas, é para mim um acalento sem igual.

Você é editora da revista “Az Mina”, de temática feminista. A revista online também amarga suas dores e delícias. A importância da iniciativa compensa as dificuldades?

Engraçado cê perguntar isso: hoje eu acabei de fazer um post, eu nunca trabalhei tanto, fui tão mal paga e fui tão feliz [gargalhada]: ô, se compensa! E compensa por que a gente tem um grupo de leitores crítico que não deixa a gente em paz. Eu adoro isso, sabe? Eu adoro esse clima de, tipo, “eu tou em cima, vocês não vão fazer merda!”. Isso é que devia ser o jornalismo em todo lugar, entendeu? Isso devia ser o jornalismo na grande mídia, isso é jornalismo! É tipo você fiscalizar o poder público, mas você ter o povo fiscalizando você, entendeu?. A gente não é o quarto poder pra ser o quarto poder, que é onipotente. A gente é o quarto poder fiscalizado pelo quinto, que é o povo. Eu acho incrível! A nossa redação é uma redação amorosa, em que o conceito de sororidade, que é esse conceito da irmandade entre as mulheres, chega a seus limites. A gente está sempre aberto a críticas, a gente fala umas com as outras, às vezes até para apontar defeitos, mas de maneira muito amorosa, então a gente tá construindo uma coisa especial, acima da média.

Seu depoimento à campanha #primeiroassedio, do coletivo feminista Think Olga, relatou um abuso sofrido aos cinco anos de idade, de um colega de infância praticamente da mesma faixa etária. Em que medida o sofrimento com a situação levou você ao ativismo em defesa dos direitos das mulheres?

Eu nunca tinha tido coragem de falar desse sofrimento antes, em nenhuma outra entrevista, mesmo durante o “Eu não mereço ser estuprada”, e é duro pra mim. Eu acho que em muitos momentos eu não quis falar por que eu não queria que a minha história pessoal tivesse mais destaque do que a causa em si. E eu continuo não querendo. Mas eu partilhei o meu relato no Primeiro assédio, por que eu achei que o Primeiro assédio merecia engajamento, merecia que as pessoas contassem histórias que iam muito além do assédio para chegar ao estupro e ao abuso sexual severo, como foi meu caso, que me marcou a vida inteira e foi misturado com um quê de culpa cristã mal administrada e um pouco de fanatismo religioso, foi bem grave. Por que eu conto isso? Por que muita gente não sabe que se você for abusada por uma criança não significa que você não foi abusada. Você foi, as características de estupro estão todas lá. É como se você for assassinado por uma criança de sete anos não significa que você não morreu. Então, o estupro por uma criança de sete anos não significa que você não foi estuprada, é o meu caso. Eu, hoje, avalio que a culpa não foi dessa criança, mas dos adultos que estavam ao redor e educaram essa criança pro abuso, por conta de uma cultura extremamente machista, de uma casa que era muito machista, a dele, eu conheço a família dele. Eu [pausa] não sei, eu sei que essa pessoa se tornou um homem difícil de lidar, mas eu tento encontrar [algo] dentro do meu coração para transformar essa dor em construtividade, assim, na vontade de querer que isso não aconteça com outras pessoas, e isso me consola, sabia? Isso me consola.

* Publicado originalmente em Homem de Vícios Antigos, blog de Zema Ribeiro