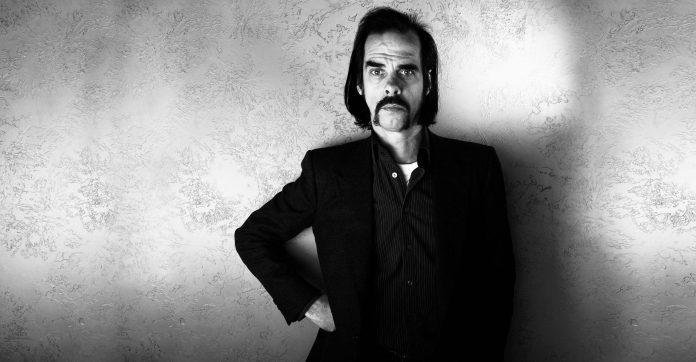

Fé, Esperança e Carnificina (ed. Terreno Estranho) é um livro de formato peculiar, construído a partir de 40 horas de conversas do cantor e compositor australiano Nick Cave com o jornalista musical irlandês Seán O’Hagan. O pingue-pongue de perguntas e respostas descortina o personagem protagonista de modo inabitual, mais centrado no presente que no passado norteador de narrativas biográficas e/ou autobiográficas. Tal opção editorial acarreta vantagens e limitações, em proporções comparáveis.

O foco no imaginário atual do astro do rock (que completa 66 anos neste dia 22 de setembro) justifica-se pelo episódio traumático de 2015 a que o músico se refere em grande parte das 360 páginas do livro: a morte de seu filho Arthur, de 15 anos, ao cair de um penhasco na cidade inglesa de Brighton, onde a família Cave mora.

Pouco a pouco, Nick aborda as transformações que o luto pela perda do filho provocou, a principal delas uma maior aproximação com a religiosidade – a fé e a esperança expostas no título. Não é um dado novo, como se sabe, já que imagens e pensamentos bíblicos e religiosos povoam sua obra desde que era um jovem rebelde e ingovernável às voltas com a dependência da heroína.

Mas, de fato, a música mais recente de Nick Cave mergulha em profundidade inédita na procura de Deus e de alguma beatitude, como está expresso nos álbuns de estúdio lançados no período de luto, Skeleton Tree (2016), Ghosteen (2019) e Carnage (2021) – eis a carnificina -, ou, de modo ainda mais explícito, no EP semi-musical Seven Psalms (2022), em que Cave e o parceiro Warren Ellis revestem a récita de salmos com música mínima. “Coisas assim nunca deveriam acontecer/ mas elas acontecem”, reza um deles, “Such Things Should Never Happen“.

Diante da aparente rejeição à religião por parte de O’Hagan, o entrevistado se auto-empurra para posições reativas, incomuns para um roqueiro (ou talvez não para um velho roqueiro?). Diante da pergunta sobre se virou um conservador religioso, ele afirma, já na 32ª página do livro: “Sempre foi o caso, e não apenas em relação à minha fé. Acho que temperamentalmente sou conservador”.

A sentença se confirma noutras passagens, em particular quando Cave se refere à parte da humanidade que não organiza a vida em torno do fervor por Deus. “Não estou dizendo que o secularismo é um sofrimento em si. Só não acho que esteja fazendo um trabalho muito bom ao abordar as questões que a religião tem muita prática em responder. A religião, na melhor das hipóteses, pode servir como uma espécie de força pastoral que mantém comunidades unidas”, opina, talvez desavisado do divisionismo e das estripulias que se têm cometidos dentro de igrejas em países assolados pelo fascismo, como o Brasil.

Adotando a postura pastoral que talvez seja própria de um astro pop, daqueles que possuem ovelhas a tanger, Nick Cave aposta todas as fichas num discurso de positividade e otimismo, que prega plena confiança na humanidade e, como ele explica, tem por objetivo salvar e conservar a própria vida, enquanto isso for possível.

Paradoxalmente, a crença salvacionista leva a outra faceta da carnificina, a obsessão pela morte. Tampouco esse é um valor recente para um compositor que já assinou “A Dead Song” (1981, ainda na banda The Birthday Party e em parceria com a conterrânea e então namorada Anita Lane, morta em 2021), “The Mercy Seat” (1988, discurso lúcido-delirante em primeira pessoa de um prisioneiro à beirada da cadeira elétrica, já com sua banda clássica e longeva The Bad Seeds), “Dead Man in My Bed” (2003), “Cannibal’s Hymn” e “Abattoir Blues” (2004), só para citar os títulos mais explícitos.

A fixação pelo tema rendeu, em um de seus ápices, um álbum inteiro sobre a morte, Murder Ballads (1996). Ali repousaram baladas envenenadas de assassinato como “Henry Lee”, com a deusa sombria P J Harvey,”Where the Wild Roses Grow”, num lancinante dueto com a então estrela pop juvenil também australiana Kylie Minogue, “The Curse of Millhaven” (“todas as crianças de Deus têm que morrer”) e “O’Malley’s Bar”, mas terminando em clave otimista, com “Death Is Not the End”.

Como num desaguadouro dramático das baladas de assassinato, a morte é onipresente nas conversas do livro, inclusive quando Nick elabora sobre o futuro e sua própria finitude. A atração fatal se equilibra e se desequilibra no discurso edificante que o artista elabora para tentar negar a permanência do luto.

Nisso, é plenamente auxiliado por O’Hagan, que se divide entre perguntas laudatórias e subservientes ao gênio do entrevistado e entre comentários motivacionais tipicamente anglo-saxões, do tipo “não tinha ideia de que havia sido tão intenso – e transformador”, “esse ponto de vista é um tanto surpreendente – e revigorante”, “você certamente parece energizado” ou “é ótimo saber que vocês chegaram a esse lugar depois de toda dúvida e depressão pelas quais passaram”. (O termo “lugar”, a propósito, é usado em toda e qualquer circunstância, principalmente por Nick, como demonstração gongórica da praga que se tornou essa espécie de neo-gerundismo copiado com fervor também aqui no Brasil.)

Momentos mais leves (e eventualmente reveladores) acontecem em quantidade menor, mas espalhando afirmações de verve como “esperança é otimismo com o coração partido”, “eu não ach(o) uma ideia tão boa se inteirar de política através de rock stars” ou “a incontestável bondade da música, os benefícios claros que ela traz – sua capacidade de engrandecer o espírito, oferecer consolo, companhia, cura e, bem, sentido -, é algo muito parecido com religião de certa maneira”. Música É religião, confessa o astro do rock gótico e taciturno.

A certa altura de Fé, Esperança e Carnificina, Nick Cave dimensiona com exatidão a natureza do processo de luto e perda com o qual se debate: “Pode haver um culto mórbido a uma ausência. A relutância em atravessar o trauma, porque no trauma é onde residem aqueles que você perdeu”.

De fato, em contraste com o esforço vívido para purgar a morte de Arthur, seu irmão gêmeo vivo, Earl, é mencionado apenas cinco vezes nas entrevistas a Seán O’Hagan. No livro todo, Nick faz apenas uma menção a cada um dos outros filhos, Luke, nascido no Brasil em 1991, e o primogênito Jethro, que morreria em maio do ano passado, aos 31 anos, depois das sessões de entrevistas, mas antes da publicação de Fé, Esperança e Carnificina. A lembrança franca do filho morto produz momentos de grande contundência, mas é no desequilíbrio entre presença e ausência que Nick Cave se mostra humano, demasiadamente humano, para sua sorte e seu azar.