A Veneta Editora acaba de lançar a obra-chave da quadrinista canadense Julie Doucet, um símbolo feminista da famosa arte sequencial, a coletânea Meu Diário de Nova York, reunião de histórias publicadas entre 1995 e 1998. No álbum, Julie narra basicamente sua vida de jovem artista livre em meio às principais batalhas de uma mulher na selva de afirmação profissional: os homens, os colegas, as distrações fatais, os egos, as drogas, o sexo, a formação intelectual.

No movimento dos últimos anos dos quadrinhos, poucas obras são tão femininas, íntimas e ao mesmo tempo revolucionárias como esse Meu Diário de Nova York de Julie Doucet. Ela descreve da perda da virgindade ao primeiro teto repartido com um namorado, e há um componente muito particular nessas descrições: como num tipo de autojornalismo, Julie jamais se porta de maneira arrogante em relação aos fatos, ela sempre faz questão de mostrar que está no meio deles, e sua confusão está em processo de clareamento (assim como falar dela é o método de fortalecer). Garota de inteligência febril na nova metrópole, a cartunista usa a própria experiência como combustível de seu trabalho gráfico, assim como outras mulheres das HQs fizeram com maestria, em especial Marjane Satrapi.

Julie Doucet, hoje com 56 anos, foi fundamental no desenvolvimento dos quadrinhos modernos. De Montreal, no Canadá, ajudou a dar corpo à editora alternativa Drawn & Quarterly, que por sua vez impulsionou a cena canandense. Foi assim: com 20 e poucos anos, ela fazia um fanzine xerocado e grampeado manualmente, Dirty Plotte, que chegou às mãos de Aline Kominky-Crumb e Robert Crumb, papisa e papa do underground. Eles reconheceram o talento dela, e a publicaram em sua revista, Weirdo.

Dali em diante, ela passou a integrar um seleto clube que, tradicionalmente, é habitado majoritariamente por homens. Não deixa de ser simbólico que ela tenha recebido, em março, no Festival de Angoulême, na França (um dos mais importantes do mundo), um prêmio pelo conjunto da obra – no mesmo festival, foi premiado o álbum Escute, Querida Márcia, do brasileiro Marcello Quintanilha, outra obra de inestimável contribuição às narrativas femininas no mundo das HQs.

O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!

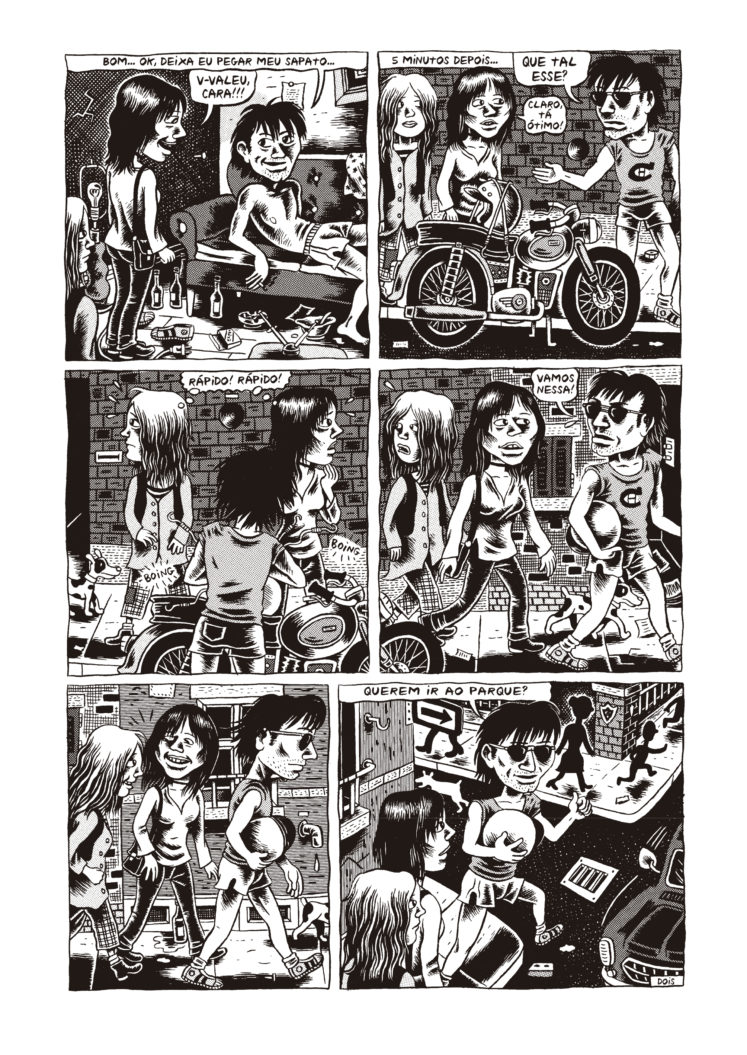

QUERO APOIARBasicamente, por ser uma obra dos anos 1990, o leitor de agora vai pensar, folheando Meu Diário de Nova York, que está diante de algo que se ressente de originalidade no traço, talvez na esfera de influência de Love & Rockets ou Joe Sacco ou coisas do tipo. Mas é falsa impressão – as páginas de Julie Doucet parecem viver de três maneiras diferentes, como narrativa, como obra gráfica e como revolução iconográfica, tal o nível de detalhismo e capacidade descritiva.

Há autores contemporâneos, como Simon Hanselmann, que têm a manha de mergulhar nesse universo de relacionamentos trôpegos, gratuitos e mesmo bizarros da era moderna, mas a abordagem de Julie é diferente, ela demonstra ternura pelos equivocados. Ela está mais próxima do intimismo de uma Tilly Walden, mas num universo mais urbano, desorientado, com o carimbo desaventurado da estética punk rock e apreço pelo desenho com caráter também, digamos assim, documental. A palavra Doucet quer dizer suave, pessoa de doçura; a obra de Julie Doucet, vamos definir assim, pode ser suave como um lábio partido.