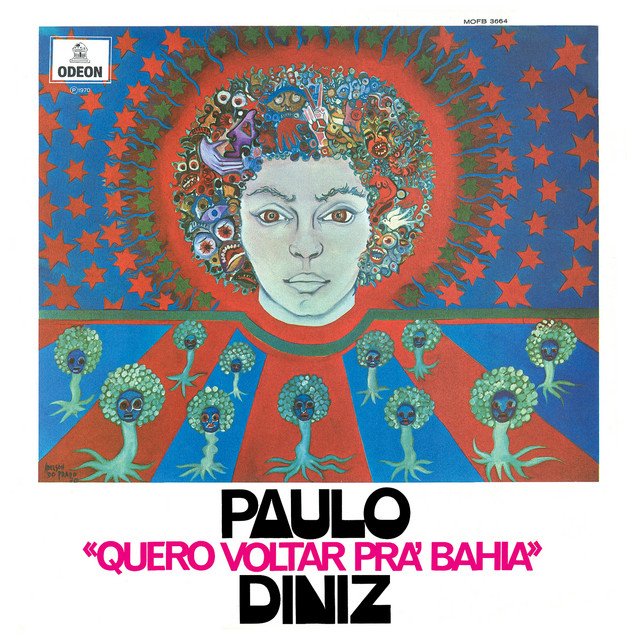

A tensão externa e interna entre ser visível ou invisível acompanhou o cantor e compositor Paulo Diniz (1940-2022) por toda sua acidentada carreira musical, que partiu para o alto com velocidade entre o final dos anos 1960 e o início dos 1970 e em seguida prosseguiu em soluços, com longos lapsos de tempo entre aparições diante do olhar público do cruel eixo Rio-São Paulo. Mesmo os instantes profissionais mais felizes carregaram marcas de tristeza, como foi o caso do sucesso estelar de Quero Voltar pra Bahia, disco e canção de 1970 que se misturou sem harmonia com fatos históricos importantes do momento, como a ascensão e queda do “rei da pilantragem” Wilson Simonal, a guerra cultural de extermínio contra as tentativas de estabelecer um estrelato black power no Brasil e a relação de admiração aparentemente não correspondida com a tropicália. Da confluência conflituosa entre tropicália e pilantragem, insinuava-se pelas beiradas a black music brasileira, que em Paulo Diniz adquiriu contornos de samba-soul, eventualmente samba-rock, invariavelmente música nordestina moderna com projeto de altivez diante de um establishment hostil, antinordestino, racista.

Pernambucano de Pesqueira, Paulo iniciou carreira como um artista negro e nordestino que tentava se firmar no ambiente competitivo da jovem guarda, dominado por artistas brancos do eixo Rio-São Paulo, sob a liderança excêntrica do capixaba Roberto Carlos. Em 1966, o primeiro compacto trouxe o primeiro sucesso, “O Chorão” (de Edson Mello e Luiz Keller, esse versionista do hit “Pare o Casamento”, lançado também em 1966 por Wanderléa). Iê-iê-iê típico com veneno negro na voz, “O Chorão” foi composto no molde das historietas tipo HQ que o “negro gato” Getúlio Côrtes compunha para Roberto Carlos, tipo “Noite de Terror”, “O Feio”, “Pega Ladrão” (1965) e “O Gênio” (1966). No lado B, o rock “Quem Desdenha Quer Comprar” (assinado por P. Oliveira e Marcos Alberto) seguia o figurino com risadas decalcadas nos cacos que Roberto inseria em seus rocks mais envenenados. O êxito de “O Chorão” levou Paulo ao programa Jovem Guarda, da TV Record, então febre de juventude sob o comando de Roberto, Wanderléa e Erasmo Carlos.

Desse imaginário nasceu o primeiro LP, Brasil, Brasa, Braseiro (1967), lançado pela gravadora Copacabana, com as duas faixas do compacto e mais um punhado de iê-iê-iês com poucas chances de competir nas raias já superpopulosas ocupadas pela patota suburbana liderada por Roberto e Erasmo. Na fórmula encaixavam-se uma versão (“O Telegrama”, de Rossini Pinto, para “Western Union”, do conjunto The Five Americans), algumas insistências no modelo eficaz de “O Chorão” (“O Chorão no Dentista” e “O Risonho”, ambas composições próprias de Paulo) e sons de órgão à la Lafayette. Nem tudo estava dentro do programado, porém, e havia também algumas tentativas que já exibiam o talento do artista para se colocar fora da ordem, dos trilhos e das normas. “Vou Explodir de Felicidade“, por exemplo, transgredia as regras rebeldes, mas quadradinhas da jovem guarda, numa insinuação quase colorida de psicodelia. Incrívelmente direta é “Eu Quero Ter um Tigre em Mim“, assinada pela cantora carioca Elizabeth (ou Elizabeth Sanchez), em dupla com o português radicado velha-guarda Fernando César: “Eu quero só dizer uma verdade pra você/ na raça e na coragem, sem tomar LSD/ eu sou bem mais do que o quase nada que se vê” (a letra menciona ainda uma outra sigla, “estou de ICA, algo mais e coisa assim”, alguém teria alguma pista para decifrar o significado?).

A faixa-título abria a perspectiva autoral e trazia a primeira composição em dupla com o letrista baiano Odibar (1950-2010), que se tornaria o principal parceiro de jornada de Paulo Diniz até 1978 e abria o LP já fugindo do filão jovem-guardista: era um sambão semi-ufanista e poderia ter se adequado ao subgênero batizado jovem samba, que Erasmo e Jorge Ben, sob supervisão de Carlos Imperial, cogitaram desenvolver em 1967 para minar as críticas contra a música jovem de guitarras que vinham do lado emepebista-nacionalista das trincheiras de guerra, capitaneado pela gaúcha Elis Regina. Em ritmo de sambão, “Brasil, Brasa, Braseiro” tocava de raspão em temas de alerta vermelho, como a sempre apregoada e nunca efetivada democracia racial (“salve o crioulo decente/ salve o branco boa praça”), o candomblé e o sincretismo religioso (“salve até meu paletó, ê, saravá, meu pai Jacó”), as mazelas sempre assimiladas com candidez pelo povo do braseiro (“salve o edifício Balança/ que balança, mas não cai/ e a novela da TV/ que você reclama, mas vê”).

A faixa-título abria a perspectiva autoral e trazia a primeira composição em dupla com o letrista baiano Odibar (1950-2010), que se tornaria o principal parceiro de jornada de Paulo Diniz até 1978 e abria o LP já fugindo do filão jovem-guardista: era um sambão semi-ufanista e poderia ter se adequado ao subgênero batizado jovem samba, que Erasmo e Jorge Ben, sob supervisão de Carlos Imperial, cogitaram desenvolver em 1967 para minar as críticas contra a música jovem de guitarras que vinham do lado emepebista-nacionalista das trincheiras de guerra, capitaneado pela gaúcha Elis Regina. Em ritmo de sambão, “Brasil, Brasa, Braseiro” tocava de raspão em temas de alerta vermelho, como a sempre apregoada e nunca efetivada democracia racial (“salve o crioulo decente/ salve o branco boa praça”), o candomblé e o sincretismo religioso (“salve até meu paletó, ê, saravá, meu pai Jacó”), as mazelas sempre assimiladas com candidez pelo povo do braseiro (“salve o edifício Balança/ que balança, mas não cai/ e a novela da TV/ que você reclama, mas vê”).

Um curioso eixo Nordeste-Sul se forma em Brasil, Brasa, Braseiro, e seu ponto de fixação é o que virá a ser conhecido futuramente como black music brasileira. Paulo Diniz canta “Só Que a Minha Pele É Negra”, do futuro samba-roqueiro gaúcho Luis Vagner (1948-2021), compõe a viagem intergaláctica-psicodélica soul-rock “O Trevo” (“meu corpo todo no ar ficou/ e o mundo inteiro por mim passou/ lua vermelha, disco voador/ alta madrugada, um galo cantou”) com o paranaense Tom Gomes (futuro parceiro samba-rock de Luis Vagner e do gaúcho Franco) e canta “Se o Mundo Me Pudesse Ouvir”, uma das primeiras gravações de uma canção assinada pelo paraibano Cassiano (1943-2021), futuro herói-marginal da soul music nacional. Era nesse círculo informal, e não no oba-oba adolescente do iê-iê-iê, que morava o perigo, sob a ótica da elite militar sanguinária e repressora – e racista – que dirigia o país em regime ditatorial.

A lancinante canção de Cassiano é uma romanticíssima balada soul, envenenada ao final por exclamações tipo “oh, yeah”, mas a de Luis Vagner vai no fulcro de uma questão que o Brasil (ou seus tutores militares) não estava(m) ainda preparado(s) para enfrentar (vide as agruras vividas por Wilson Simonal a partir da composição e gravação de “Tributo a Martin Luther King“, em 1967). “Sabe, a vida foi quem me ensinou/ que nós não somos tão iguais”, começava essa outra uma balada soul, que a seguir se diluía numa intriga amorosa, mas não sem deixar um efeito de fundo incômodo sobre as primeiras palavras e a constatação-lamento “só que a minha pele é negra“. É impossível em 2022 não entender sobre o que Luis Vagner e Paulo Diniz tentavam falar em 1967, ainda muito amedrontados.

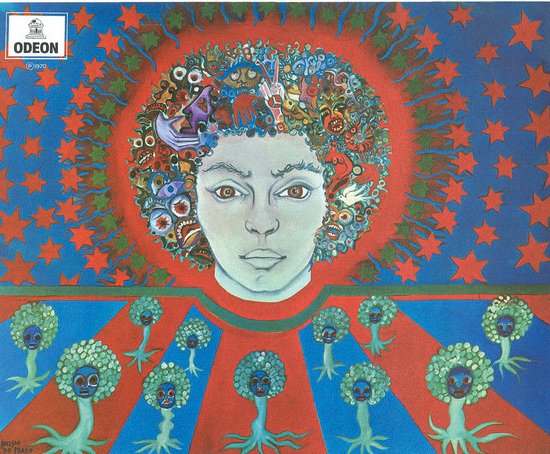

A direção artística e musical de Paulo era errática, e a Continental explorou o LP de estreia por três anos, em compactos que não acrescentaram nada de inédito. A sorte só virou para Paulo Diniz em 1970, quando a gravadora Odeon bancou um compacto com “Quero Voltar pra Bahia” e “Ponha um Arco-Íris na Sua Moringa”, duas novas parcerias com Odibar, lançadas no embalo do sucesso de massa que Simonal ainda fazia pela mesma Odeon. Em entrevista ao jornalista José Teles em 2018, para o Jornal do Commércio, Paulo afirmou que Simonal quis gravar “Quero Voltar pra Bahia”, mas o autor a reteve porque havia lhe oferecido a balada soul “Um Chope pra Distrair” e Simonal a havia recusado.

Grande sucesso popular, “Quero Voltar pra Bahia” consolidou a parceria entre Paulo e Odibar. A essa altura, Caetano Veloso e Gilberto Gil estavam exilados em Londres (o primeiro enviando textos periódicos para o emergente jornal O Pasquim), e essa situação induziu o feito de colocar nas paradas de sucesso o clamor de um pernambucano por poder voltar para a Bahia. Nem ao parceiro baiano se referia o gracejo: Paulo assumia na canção a persona de Caetano (“via Intelsat eu mando notícias minhas para O Pasquim“), e talvez de Gil, mais à distância, afirmando em pioneira levada reggae e em inglês peculiar que “I don’t want to stay here/ I wanna to go back to Bahia”. O cenário descrito era evidente: “De repente ficou frio, eu não vim aqui para ser feliz/ cadê o meu sol dourado, cadê as coisas do meu país?”.

O aceno aos colegas tropicalistas não foi retribuído, como Paulo relatou na mesma entrevista a José Teles: “Quando ele voltou ao Brasil, nos encontramos perto do Teatro Opinião, acho que foi num show de Alceu (Valença). Ele tomando um cafezinho, num bar, em pé, e pergunta pra mim quem fez ‘Quero Voltar pra Bahia’, eu falei que fui eu. Ficou nisso, ele nunca deu bola pra mim”.

Mesmo sem a divulgação tropicalista, “Quero Voltar pra Bahia” rapidamente se tornou uma favorita, ganhando versões imediatas em profusão, quase sempre por artistas de perfil bem mais popular e menos MPB (e distante da trama de exílio político), como Golden Boys, Os Carbonos, The Supersonics, Gerson (King) Combo e A Turma do Soul, Angelo Antonio e A Turma da Pesada, Nilton Cesar, Dave Gordon (em inglês), Wanderley, Tony Fabian, Jean Lafontaine, Aquarius Band, Banda do Canecão, Orquestra Som Bateau, Caçulinha, Milton Banana Trio… Ensejou também que intérpretes como Doris Monteiro prestassem atenção à obra de Paulo Diniz – começando a palmilhar as trilhas incipientes do samba-rock, ela regravou “Brasil, Brasa, Braseiro”. Desaparecida após o sucesso de momento, “Quero Voltar pra Bahia” ressurgiu na onda de revalorização da black music nacional dos anos 1990 e recebeu versões por artistas como o cearense Fagner e os baianos Cid Guerreiro, Daniela Mercury e Gilmelândia.

Procurando se inserir mais ainda no contexto (como se dizia à época) da intelectualidade da zona sul carioca, o lado B do compacto, “Ponha um Arco-Íris na Sua Moringa“, era uma pedra bruta hippie-psicodélica que partia de tema dado pelo poeta paranaense Paulo Leminski, vizinho de Paulo no mitológico Solar da Fossa, e tentava penetrar descontraidamente no circuito cultural heterogêneo integrado por pilantragem, tropicália e o jornalismo irreverente d’O Pasquim: “Ponha um arco-íris na sua moringa/ fique lelé da cuca num dia de sol/ praia de Ipanema, Simonal sorrindo/ vai na Montenegro, toma um chope e sai/ ponha um arco-íris na sua moringa/ lúcido, é válido, inserido no contexto/ que eu não tenha um nome muito natural/ caminho procurando pela moça Gal/ papo com o Hugo Bidet/ vem, som universal/ Charles precisa voltar pra ficar”.

As referências são várias. Além dos acenos explícitos para Simonal, Gal Costa e Hugo Bidet (um agregado d’O Pasquim cujo rato de estimação teria inspirado o personagem Sig, do cartunista Jaguar), a letra associa indiretamente o exílio político de Caetano e Gil com o protagonista de “Charles, Anjo 45” (1969), de Jorge Ben, líder do morro carioca exilado não em Londres, mas num presídio. Ao mesmo tempo, clama pelo “som universal”, um dos nomes inicialmente cogitados para batizar o movimento tropicalista (e evolução, talvez, da malfadada “jovem samba” que se tentara fabricar para refrear as críticas pela turma da MPB e abrasileirar a jovem guarda). As duas músicas de Paulo Diniz ignoravam que os universos contíguos de pilantragem, tropicália e jornalismo engajado de então se relacionavam menos em harmonia que em conflito, os dois primeiros concorrendo numa mesma pista comportamental-contacultural na qual Simonal seria em breve fragorosamente derrotado, com auxílio de ferrenha campanha de boicote pel’O Pasquim.

As duas canções envenenadas comporiam no mesmo 1970 a primeira obra-prima de Paulo Diniz, Quero Voltar pra Bahia, uma formidável coleção de acertos e desacordos. O álbum começava embaçando ainda mais os referenciais emanados por um pernambucano que sonhava em inglês com a volta da Bahia: o samba-funk-baião “Piri Piri” proclamava outra origem, “eu vim de Piri Piri”, possivelmente a cidade de Piripiri, no interior do Piauí. A distinção racial e o protesto antirracista modesto surgiam logo de cara, no idílio de Piripiri, onde “não há distinção de cor”. Fosse o lugar de origem Pernambuco, Bahia ou Piauí, o recado era irrecusável: Paulo Diniz era nordestino e praticava uma música mestiça, híbrida entre brasileiríssimos sambas e baiões e de um lado, souls e funks de black power estadunidense do outro. Não tocava baião, xote ou xaxado, mas tampouco renunciava a uma identidade nordestina enraizada.

No grupo de criações, digamos, desacertadas de Paulo e Odibar estavam as faixas 2 e 4 do lado A, que seriam censuradas, extraídas do LP e substituídas, em tiragem posterior, por “Ninfa Mulata”. Uma, chamada “Ganga Zumba”, era um samba-funk-enredo de pilantragem que pisava no acelerador das canções raciais de 1967, celebrando “o primeiro grito de liberdade no Brasil”, materializado no Quilombo dos Palmares, e pedindo bênção ao ente divino africano Olorum. Numa nota de rodapé sobre os retrocessos do Brasil do início dos anos 1970, o tema agora proscrito circulara livremente cinco anos antes, no musical Arena Conta Zumbi, do Teatro de Arena. “Ganga Zumba”, com versos ásperos aos ouvidos da elite europeizada do Brasil (“até que um dia bandeirantes mercenários/ destruíram os quilombos ferindo sonhos/ mas o negro era valente e não se entregou”), nunca mais foi reeditado, nem nos relançamentos em CD nem em formato virtual, oficial ou pirata.

O mesmo aconteceu com “Malandro É São Benedito”, que tinha apenas quatro versos, um dos quais beliscava preconceitos católicos ao afirmar que “malandro é São Benedito, que é crioulo, mas é santo” e outro que ecoava a atmosfera de delações, violências e torturas que emanava dos porões militares (e da qual Simonal seria o cordeiro de sacrifício na MPB): “Melhor é bico calado, não entra mosca nem sai pecado”. De arranjo pré-Secos & Molhados, “Ninfa Mulata”, a canção que substituiu as negras “Ganga Zumba” e “Malandro É São Benedito”, era mais contida, mas não abdicava de beliscar a temática racial: “Tinha uma ninfa mulata/ lavando roupa no rio/ lavava roupa do preto/ lavava roupa de branco”. Mesmo alegorizando opressões masculinas e brancas, essa passou pelo crivo da moral civil-militar.

A canção recusada por Simonal, “Um Chope pra Distrair”, era um baladão samba-soul (note-se que nenhum desses gêneros híbridos estava tipificado a essa altura) de melodia abrasiva e interpretação de fundo d’alma, destinada a integrar o panteão de poucos e geniais hits de Paulo Diniz, ao lado de “Quero Voltar pra Bahia” e dos vindouros “Pingos de Amor” e “Como?”. No mais, a versão black power/ritual indígena (com ruídos de pilantragem) em letra adaptada de “Felicidade”, do sambista preto gaúcho Lupicínio Rodrigues, pavimentava mais uma ponte Nordeste-Sul. O suingue “Marginal III” procurava conexão com as marginálias de Mário de Andrade, do Gil tropicalista (“Marginália II”, 1968) e do nascente cinema marginal, mas dando sentidos literais desconcertantes ao termo, “estou à margem/ à margem do rio/ existe o sol/ mas eu sinto frio”, “não pago aluguel/ eu fui despejado”, “sem rumo e sem teto/ desde criança”, “mas eu tô na minha/ e sento na praça/ tranquila ameaça/ à falsa moral”. O lamento medieval “Chega” (também gravado com pompa pelo romântico mineiro Agnaldo Timóteo e, quatro anos mais tarde, pela emedebista baiana Simone, em seu álbum de estreia). E a toada moderna estradeira “Canseira” (“canseira/ de andar na minha estrada e nunca chegar”), seria gravada com brilho no ano seguinte pela mineira com jeito de baiana Clara Nunes.

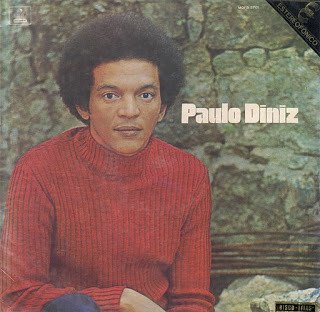

Paulo Diniz, de 1971, seguiu a linha aberta por “Um Chope pra Distrair” e emplacou a balada soul “Pingos de Amor“, destinada a virar mais um clássico do pop negro brasileiro, com regravações por gente tão diferente quanto Fernando Mendes (1985), Sula Miranda (1986), Neguinho da Beija-Flor (1990), Ricardo Chaves (1993), Quinteto Violado (1996), Emílio Santiago e Kid Abelha (1997), Lairton dos Teclados (2000), Buchecha (2012), Sampa Crew (2016).

Paulo Diniz, de 1971, seguiu a linha aberta por “Um Chope pra Distrair” e emplacou a balada soul “Pingos de Amor“, destinada a virar mais um clássico do pop negro brasileiro, com regravações por gente tão diferente quanto Fernando Mendes (1985), Sula Miranda (1986), Neguinho da Beija-Flor (1990), Ricardo Chaves (1993), Quinteto Violado (1996), Emílio Santiago e Kid Abelha (1997), Lairton dos Teclados (2000), Buchecha (2012), Sampa Crew (2016).

“Velho Solar” remonta ao Solar da Fossa, que fechou em 1971 depois de sete anos de funcionamento e de abrigar entre seus 85 apartamentos representantes variados da comunidade artística de então, como Leminski, Caetano, Gal Costa, Tom Zé, Paulinho da Viola, Rogério Duarte, Betty Faria, Paulo Coelho, Darlene Glória, Zé Keti, José Wilker, Ítala Nandi, Fernando Pamplona, Antônio Pitanga, Zé Rodrix, Maria Gladys, Tim Maia e outros. “Tudo está mudado/ no velho solar”, lamenta a balada jazzística de Paulo Diniz e Odibar.

A sonoridade permanecia híbrida, indo do choro-soul “O Meu Amor Chorou” à guitarra tropicalista envenenada do soul-rock “Rosa da Fonte”, passando por canto nordestino de trabalho (“Canoeiro”), valsa-funk-forró (“Verei Verei”), gospel profano (“Canção do Meu Amor”: “eu fiquei só e ninguém viu/ a morte do meu amor”) e um soul hippie genial, “Caminhando pelo Parque”. No suingue migratório “Debandada Geral” (“quem sair está com tudo, quem ficar está com nada”), Paulo apresenta a dupla de compositores Rubinho e Mauro Assumpção, que no ano seguinte gravaria um único e lancinante disco de soul-rock hippie, Precisamente, Justamente Quando Cheguei, hoje mais prestigiado no exterior que no Brasil (Rubinho, Rubens Queiroz ou Ruban ressurgiria em 1978 como co-autor do hino discothèque “Dancin’ Days”, das Frenéticas). O standard “Asa Branca” (1947), do pernambucano Luiz Gonzaga e do cearense Humberto Teixeira, ganha versão hippie esmerilhada na voz roufenha do cantor, um assum preto a lamentar descaminhos da migração. “Metrô” volta ao “É Proibido Fumar” (1964) de Roberto Carlos (“um aviso colorido ‘no smoking’ no andar do metrô”), mas dentro do transporte público.

O LP de 1972 foi lançado com dois nomes e duas capas diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Na versão chamada Paulo Diniz, a ficha técnica vinha impressa na própria capa, e pela primeira vez se anotavam os músicos que o acompanhavam, entre eles Dom Salvador no piano e no órgão, Frederyko (do grupo Som Imaginário) na guitarra e Helio Matheus na viola e no violão. Em versão menos underground, o disco se chamou …E Agora José, em referência à faixa “José”, em que concebeu melodia para o poema de 1942 do mineiro Carlos Drummond de Andrade. Esse se tornaria um hábito musical do artista, que elaboraria melodias a poemas do pernambucano Manuel Bandeira (“Vou-Me Embora pra Pasárgada”, de 1930, em 1976), do alagoano Jorge de Lima (“Essa Negra Fulô”, de 1929, em 1978), dos maranhenses Ferreira Gullar (“Bela Bela, fragmento do “Poema Sujo”, de 1976, em 1978) e Gonçalves Dias (“Canção do Exílio”, de 1843, em 1984), do mineiro Affonso Romano de Sant’Anna (“Poema ao Presidente”, aparentemente para Tancredo Neves, em 1985) e do baiano Gregório de Matos (fragmentos do poeta do século 17 em “Foi Bonito”, de 2002).

“Bahia Comigo”, cantada em uníssono com o parceiro Odibar, retoma o imaginário de “Quero Voltar pra Bahia”, agora sob a ótica da volta tão fantasiada: “O menino chegou, chegou de longe, chegou/ o menino voltou, voltou mais velho, e chorou”. Se havia novo endereçamento a Caetano, que de fato voltara para o Brasil em janeiro de 1972, mais uma vez o afago caiu no vazio. Na linda e dolente balada “Gosto Aborrecido“, o narrador cede à depressão (“vou desparecendo a minha dor/ pra ninguém perceber meu sofrimento/ eu vou tapeando a mim/ eu vou tapeando a dor”), estado d’alma que também parece nortear também a última obra-prima popularmente reconhecida da obra de Paulo Diniz, “Como?”, assinada por Luis Vagner. Daí por diante, “Como?” receberá versões do autor (em 1973 e 1979), de Franco (1978), Sócrates (1979), Bebeto (1981, 2002 e 2006, nessa última em duo com Zélia Duncan), Dom Mita (1993) e se tornará clássico indelével dos bailes de suingue e samba-rock (e até de axé music), a que se renderão artistas de gerações posteriores como Netinho (1994), Papas da Língua (1998), Bukassa Kabenguele (2000), Clube do Balanço (2007, com participação do autor), Sampa Crew (2016) e Zé Manoel (2021).

“Como vou deixar você se eu te amo?/ sei que a minha vida anda errada/ que já deixei mil furos, mil mancadas/ talvez esteja andando em linhas tortas”, lamenta o narrador, antes de dar uma semi-guinada com ares de desistência, “mas você também não é rota principal/ e toda estrada tem final” (não à toa, a primeira faixa do disco se chama “Vou-Me Embora”, que inaugura uma nova parceria, com o mineiro Roberto José). “Chora Morena“, apanhada do folclore mineiro (“abre a porta e a janela/ venha ver quem é que eu sou”) e/ou da “Cana Verde” (1958) de Tonico e Tinoco e da contemporânea “Preta Pretinha” (1972) dos Novos Baianos, entrelaça o interiorano do agreste pernambucano com os mistérios da música caipira, mais um elemento da ampla mestiçagem (não apenas) musical encarnada em Paulo Diniz.

Lugar Comum, de 1973, traz piano e órgão do mineiro Wagner Tiso e inclui agradecimento ao trio baiano de música de candomblé Os Tincoãs. Os rumos (ou a expectativa de enquadramento de um rebelde) levam o trabalho menos para o black power e mais para samba, em “Maria das Dores”, “Nega Doida” e “Caboclo Império” (em louvor mestiço à escola de samba Império Serrano, “é caboclo, é samba negro que bate no meu coração”) e choro, na faixa-título (mais uma composta com Roberto José). Em “Nega Doida”, o tema racial volta ressabiado, num “eu cheguei/ num navio que veio de Angola” e numa exibição tímida de orgulho negro: “Se você nunca viu um negrinho pacato entrar numa roda de samba/ não disfarça dele, não/ pode ser que esse nego calado e matreiro/ e que hoje está sem dinheiro/ ganhe até seu coração”.

Lugar Comum, de 1973, traz piano e órgão do mineiro Wagner Tiso e inclui agradecimento ao trio baiano de música de candomblé Os Tincoãs. Os rumos (ou a expectativa de enquadramento de um rebelde) levam o trabalho menos para o black power e mais para samba, em “Maria das Dores”, “Nega Doida” e “Caboclo Império” (em louvor mestiço à escola de samba Império Serrano, “é caboclo, é samba negro que bate no meu coração”) e choro, na faixa-título (mais uma composta com Roberto José). Em “Nega Doida”, o tema racial volta ressabiado, num “eu cheguei/ num navio que veio de Angola” e numa exibição tímida de orgulho negro: “Se você nunca viu um negrinho pacato entrar numa roda de samba/ não disfarça dele, não/ pode ser que esse nego calado e matreiro/ e que hoje está sem dinheiro/ ganhe até seu coração”.

Paulo Diniz começa a teorizar o inverno que se aproxima, em “Muro Azul”, composta com um novo parceiro, Eugênio Malta: “Não há tempo nem saudade/ é recomeçar daqui”. A parceria com Odibar se reduz a três canções, e Roberto José começa a ganhar espaço, inclusive dividindo os vocais em “Na Avenida”, que parece finalmente desistir de Caetano (“eu a favor do vento vou caminhando”, canta, no sentido contrário ao das passeatas do tropicalista). O tom melancólico prevalece nas composições com Roberto, como a toada caipira “Viola no Paletó“: “Minha gente, eu vim de longe/ estou aqui cansado e só”.

O Paulo Diniz de 1974 muda o rumo mais uma vez, agora em direção a um rock com linhas de baixo funkeiras, e assinala as últimas nove parcerias inéditas conhecidas de Paulo e Odibar, que participa cantando de duas delas, “Vê se Pisa no Braseiro”” e “Rena Rendou”. Como o aprofundamento no samba não fez de Lugar Comum um sucesso, a fúria black volta à pauta, com orquestrações de José Roberto Bertrami (do Azymuth) e Geraldo Vespar, órgão e sintetizador de Bertrami, bateria de Mamão (Ivan Conti, também do Azymuth), bateria e percussão de Wilson das Neves e Gerson King Combo, seção roqueira com integrantes d’os Fevers e coral misto (uma constante em sua obra) do Trio Esperança e dos Golden Boys.

O Paulo Diniz de 1974 muda o rumo mais uma vez, agora em direção a um rock com linhas de baixo funkeiras, e assinala as últimas nove parcerias inéditas conhecidas de Paulo e Odibar, que participa cantando de duas delas, “Vê se Pisa no Braseiro”” e “Rena Rendou”. Como o aprofundamento no samba não fez de Lugar Comum um sucesso, a fúria black volta à pauta, com orquestrações de José Roberto Bertrami (do Azymuth) e Geraldo Vespar, órgão e sintetizador de Bertrami, bateria de Mamão (Ivan Conti, também do Azymuth), bateria e percussão de Wilson das Neves e Gerson King Combo, seção roqueira com integrantes d’os Fevers e coral misto (uma constante em sua obra) do Trio Esperança e dos Golden Boys.

A rebeldia volta a se manifestar como protagonista, nas primeiras palavras do LP, no pegajoso funk nordestino “Pirim Pim Pim“: “Dá um pouco de pirim pim pim/ dá um pouco de pirim pim pão/ para não ficar careta/ pra ficar tudo legal”. E segue viajando sob efeitos de outros pós de pirlimpimpim, na “Pedra do Arpoador” (“a imensidão do mar aberto/ entra nos meus olhos e diz sozinho/ tudo que eu perdi eu vejo agora em cores”) e no funk-rock “Balão Colorido” (“entre nesse meu balão de cores/ sinta o vento te levar/ largue o medo debaixo da cama/ não é hora de não ir”).

“Mito Solar da Morte”, assinada por Pedro Jaguaribe, faz ponte com o rock progressivo, naquele que é provavelmente o disco mais roqueiro de Paulo. Ainda e sempre nômade, o narrador que perambula entre o largo do Arouche e o Brás de “São Paulo Demais” veio do bairro de Bodocongó, em Campina Grande (PB). E mais uma vez mestre Luiz Gonzaga é evocado pelo conterrâneo, agora numa versão funk-rock-psicodélica-progressiva de “Baião” (1946), só com a primeira estrofe, repetida várias vezes.

Há, por fim, uma continuação em tons caribenhos de “Ponha um Arco-Íris na Sua Moringa”, que parece acalentar algum rancor pela zona sul tropicalista em que Paulo Diniz tentou sem sucesso se integrar. Em tons caribenhos, chama-se “Chica Bethânia” e diz: “Cadê aquela moringa que eu te dei, Chica Bethânia?/ aonde estão as cores que eu pintei teu arco-íris?”. Enquanto o desencontro inter-geracional se perpetua, uma das maiores vozes do Brasil, Elizeth Cardoso, já em trajeto descendente, deu vida nesse ano a uma composição de Paulo Diniz e Roberto José, a dramática “Símbolo de Paz”.

Mesmo depois do terremoto de transformações operado à época na multinacional Odeon, que agora passaria a se chamar EMI-Odeon, Paulo Diniz permaneceu na gravadora, indício de que ainda rendia dividendos, apesar de cada vez mais isolado e auto-isolado da família MPB. Em 1976 sai Estradas, com orquestrações e regências do gênio acreano da bossa nova João Donato e mais uma forte guinada, agora em direção à música popular nordestina. A bela moda cigana de violino que dá nome ao disco, “As Estradas“, de Tom Gomes e Luis Vagner, foi lançada num compacto em 1975 e não integra o conteúdo do LP. Em “As Estradas”, o tom de lamento e de despedida volta a se impor: “Vou caminhando sozinho/ não encontro nem chegada/ chorando pelo caminho/ briguei com a minha amada/ nas estradas que o mundo tem/ vou andando sem ninguém”. Os últimos versos dão dimensão do vazio que acompanha o imaginário de Paulo Diniz: “A noite está tão fria/ e a solidão tamanha/ minha sombra ainda existe/ mas nem ela me acompanha”.

Mesmo depois do terremoto de transformações operado à época na multinacional Odeon, que agora passaria a se chamar EMI-Odeon, Paulo Diniz permaneceu na gravadora, indício de que ainda rendia dividendos, apesar de cada vez mais isolado e auto-isolado da família MPB. Em 1976 sai Estradas, com orquestrações e regências do gênio acreano da bossa nova João Donato e mais uma forte guinada, agora em direção à música popular nordestina. A bela moda cigana de violino que dá nome ao disco, “As Estradas“, de Tom Gomes e Luis Vagner, foi lançada num compacto em 1975 e não integra o conteúdo do LP. Em “As Estradas”, o tom de lamento e de despedida volta a se impor: “Vou caminhando sozinho/ não encontro nem chegada/ chorando pelo caminho/ briguei com a minha amada/ nas estradas que o mundo tem/ vou andando sem ninguém”. Os últimos versos dão dimensão do vazio que acompanha o imaginário de Paulo Diniz: “A noite está tão fria/ e a solidão tamanha/ minha sombra ainda existe/ mas nem ela me acompanha”.

O tema de obsessão, de “Vou-Me Embora” na abertura do disco de 1972, metamorfoseia-se em “Vou-Me Embora pra Pasárgada“, sobre os versos de Manuel Bandeira, e ainda tomado pelo desejo suicida de transformar invisibilidade em sumiço: “Vou-me embora pra Pasárgada/ aqui eu não sou feliz”. Não à toa, como numa volta para casa, os ritmos nordestinos afloram em “Capim da Lagoa”, “A Seca de 1932”, “Baião das Alagoas”, a ciranda umbandista na ilha de Itamaracá “Ciranda do Mar” (parceria de Paulo com o paraibano Zé do Norte, inscrito como autor de “Mulher Rendeira” e “Sodade, Meu Bem, Sodade” para O Cangaceiro, filme de Lima Barreto em 1953), o folguedo olindense “Cravo Vermelho” (do pernambucano Carlos Fernando, parceiro regular dos conterrâneos Geraldo Azevedo e Alceu Valença) e “Junco do Seridó” (nome de uma cidade paraibana), canções quase sempre obedientes à mitologia da seca e da devastação que predominou sobre o Nordeste no século passado.

Envolvido na concepção, o produtor paranaense de samba Adelzon Alves conta no encarte que Estradas é fruto de uma viagem peregrina pelos interiores nordestinos, partindo de Recife e chegando a Juazeiro do Norte (CE), feita por Paulo e pelo poeta pernambucano (de Palmares) Juhareiz Correya, co-autor em cinco das 12 canções e último grande parceiro da história de Paulo. O sensual “Poema para Léa” (com Juhareiz) é dedicado a Wanderléa, que o gravará no ano seguinte, em Vamos Que Eu Já Vou, com Egberto Gismonti. “Peixe Vivo“, cantada com a filha pequena Naydê, viaja entre o Nordeste e Minas Gerais e ganha versos sob medida de Paulo para o diamantinense Juscelino Kubitschek (morto naquele ano no bojo da ditadura civil-militar), que tinha esse tema do folclore local como predileção musical: “Ele era um menino que amava Diamantina/ era como uma andorinha que gostava de voar/ como poderei viver/ como poderei viver/ sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia?”. Uma guarânia de encerramento, “Guarânia Morena”, reafirma o olhar para dentro, para interiores não só nordestinos como pantaneiros, paraguaios etc.

É Marca Ferrada, de 1978, assinala nordestinamente o encerramento dos oito anos de história com a Odeon, e na despedida (mais uma) Paulo deixa o sotaque desabrochar, a atenua a rouquidão rebelde, chama participações da sanfona do paraibano Sivuca e percussão do carioca Pedro Sorongo, compõe parcerias com os pernambucanos Juhareiz Correya (em quatro faixas), Marconi Notaro, roqueiro udigrúdi dos anos 1970 nascido em Garanhuns (em “Me Leva Morena”), Accioly Neto, de Goiana (o forró irreverente “Severina Cooper – It’s Not Mole Não“), e Bubuska Valença, de Recife (“Marca Ferrada”, com letra de sua mãe, Pazita Valença). A nordestinidade transborda ainda de “Limoeiro”, da “ciranda frevada” “Folia” e de “Candente” (em que Paulo apadrinha o jovem poeta pernambucano Tony Pereira).

É Marca Ferrada, de 1978, assinala nordestinamente o encerramento dos oito anos de história com a Odeon, e na despedida (mais uma) Paulo deixa o sotaque desabrochar, a atenua a rouquidão rebelde, chama participações da sanfona do paraibano Sivuca e percussão do carioca Pedro Sorongo, compõe parcerias com os pernambucanos Juhareiz Correya (em quatro faixas), Marconi Notaro, roqueiro udigrúdi dos anos 1970 nascido em Garanhuns (em “Me Leva Morena”), Accioly Neto, de Goiana (o forró irreverente “Severina Cooper – It’s Not Mole Não“), e Bubuska Valença, de Recife (“Marca Ferrada”, com letra de sua mãe, Pazita Valença). A nordestinidade transborda ainda de “Limoeiro”, da “ciranda frevada” “Folia” e de “Candente” (em que Paulo apadrinha o jovem poeta pernambucano Tony Pereira).

Encerram a despedida de Paulo Diniz da indústria fonográfica multinacional um medley de “Um Chope pra Distrair” e “Pingos de Amor” e mais dois poemas musicados, “Essa Negra Fulô”, de Jorge de Lima, e “Bela Bela”, de Ferreira Gullar. “Além de ser um grande nome da poesia nordestina, Jorge de Lima fala do negro, canta o negro e expressa muito bem aquela coisa africana que sempre existiu no Nordeste. Um negócio que está na minha origem, no meu sangue”, afirma Paulo no encarte, voltando a um assunto que lhe engasga desde o longínquo 1967 e da censura a “Ganga Zumba” e “Malandro É São Benedito” em 1970.

A volta de Paulo Diniz às gravações acontecerá seis anos mais tarde, pelo selo iniciante Lança, uma sociedade entre Erasmo Carlos e Jairo Pires, ex-diretor artístico da multinacional CBS à época da jovem guarda e da Polydor (o selo “popular” da Philips), de sucessos populares com Tim Maia e Odair José. Em sua existência, a Lança emplacou apenas um sucesso de massa, O Descobridor dos Sete Mares (1983), e, a exemplo de vários outros artistas, Paulo Diniz ficou no limbo com Canção do Exílio, dedicado ao poeta tropicalista piauiense Torquato Neto (1944-1972). Em fase de estertor da ditadura, a capa recebeu marca ferrada de “proibida a radiodifusão e execução pública da música “Entre as Cabras“, vetada pela Censura Federal”. O pudor fardado se deveu ao paralelo feito pelo autor entre o sexo humano e o sexo caprino: “Teu corpo cheira forte como as cabras/ eu quero como um bode te cheirar”.

A volta de Paulo Diniz às gravações acontecerá seis anos mais tarde, pelo selo iniciante Lança, uma sociedade entre Erasmo Carlos e Jairo Pires, ex-diretor artístico da multinacional CBS à época da jovem guarda e da Polydor (o selo “popular” da Philips), de sucessos populares com Tim Maia e Odair José. Em sua existência, a Lança emplacou apenas um sucesso de massa, O Descobridor dos Sete Mares (1983), e, a exemplo de vários outros artistas, Paulo Diniz ficou no limbo com Canção do Exílio, dedicado ao poeta tropicalista piauiense Torquato Neto (1944-1972). Em fase de estertor da ditadura, a capa recebeu marca ferrada de “proibida a radiodifusão e execução pública da música “Entre as Cabras“, vetada pela Censura Federal”. O pudor fardado se deveu ao paralelo feito pelo autor entre o sexo humano e o sexo caprino: “Teu corpo cheira forte como as cabras/ eu quero como um bode te cheirar”.

Sem abandonar a prumada iniciada em Estradas, o orgulho nordestino fala alto no forró-repente de sanfona “Sabedoria”, em “Mundo Velho” e “Xote Pernambucano”, por vezes sob arranjos sintetizados, pouco orgânicos. Noutra parte do disco, as sonoridades praieiras do funk da geração black Rio, posterior à do artista, dão direção às sempre resistentes canções soul. Entre faixas compostas solitariamente ou com Juhareiz Correya e César Barra, Canção do Exílio volta a visitar a poesia, na faixa-título baseada no célebre poema romântico de Gonçalves Dias e, como se fosse seu par, em “Um Dia Desses Eu Me Caso com Você” (publicado postumamente, em 1973), do Torquato que se exilou pelo suicídio. “Não permita, Deus, que eu morra/ sem que eu volte para lá”, declama o cantor sob fundo algo caricaturesco de samba-enredo de “Canção do Exílio”, já consumada a volta. “De tanto não poder mais ter saudade/ de tudo o que eu já tive e já perdi/ dona menina, eu resolvo agora/ a ir-me embora pra longe daqui”, o poeta Torquato desfralda bandeira muito familiar a Paulo Diniz, mas com o carimbo contraditório de que “pra terra onde nasci não volto mais”.

Lançado pelo selo regional nordestino Polydisc, Pegou de Jeito (1985) precipita mais uma despedida, que afastará Paulo Diniz das gravações de modo semipermanente, sobre um pano de fundo de sequelas causadas por uma esquistossomose – inclusive a paralisia das pernas. Nas derradeiras inéditas do período 1986-2002, quatro são assinadas com César Barra e duas têm outras autorias. A voz arrefecida enfrenta um pot-pourri de seis hits dos anos 1970 fecha um repertório minguado. “Branquinha do meu coração/ adoro teu cativeiro/ estremeço de prazer/ (…) eu gosto de ser teu escravo”, ele afirma, melancolicamente, em “Yô Yô Feiticeira”.

Lançado pelo selo regional nordestino Polydisc, Pegou de Jeito (1985) precipita mais uma despedida, que afastará Paulo Diniz das gravações de modo semipermanente, sobre um pano de fundo de sequelas causadas por uma esquistossomose – inclusive a paralisia das pernas. Nas derradeiras inéditas do período 1986-2002, quatro são assinadas com César Barra e duas têm outras autorias. A voz arrefecida enfrenta um pot-pourri de seis hits dos anos 1970 fecha um repertório minguado. “Branquinha do meu coração/ adoro teu cativeiro/ estremeço de prazer/ (…) eu gosto de ser teu escravo”, ele afirma, melancolicamente, em “Yô Yô Feiticeira”.

Em seguida vem o silêncio fonográfico, quebrado apenas duas vezes, a primeira delas dentro de uma série da Polydisc em 1999, de regravação de 20 Super Sucessos, com arranjos bastante sintetizados e esmaecidos e um enorme esforço de Paulo para soltar a voz. Fato ilustrativo dos silenciamentos e da invisibilidade que relegam correntes minoritárias da música nacional, Paulo regrava “Ponha um Arco-Íris na Sua Moringa”, mas suprimindo a alusão original ao anjo então caído Wilson Simonal, seu correlato mais famoso em 1970.

O canto de cisne fonográfico viria em 2002, com Reviravolta, um CD independente que chacoalhou regravações de hits em arranjos algo desconexos, um e outro lado B e poucas inéditas, inclusive uma composição mista de autoral com versos do poeta baiano Gregório de Matos. “Símbolo de Paz”, antes gravada por Elizeth Cardoso, ganha jeitão de pagode, “Poema para Léa” vira um sambinha, e “Sabiá da Seca” surge como composição do paraibano Zé Marcolino, parceiro de Luiz Gonzaga em “Numa Sala de Reboco” (1983). O CD termina com “Janira”, canção de Paulo antes gravada apenas por Elson (futuro Elson do Forrogode), em 1973.

O canto de cisne fonográfico viria em 2002, com Reviravolta, um CD independente que chacoalhou regravações de hits em arranjos algo desconexos, um e outro lado B e poucas inéditas, inclusive uma composição mista de autoral com versos do poeta baiano Gregório de Matos. “Símbolo de Paz”, antes gravada por Elizeth Cardoso, ganha jeitão de pagode, “Poema para Léa” vira um sambinha, e “Sabiá da Seca” surge como composição do paraibano Zé Marcolino, parceiro de Luiz Gonzaga em “Numa Sala de Reboco” (1983). O CD termina com “Janira”, canção de Paulo antes gravada apenas por Elson (futuro Elson do Forrogode), em 1973.

Na entrevista a José Teles em 2018, Paulo falou sobre o tempo passado no Solar da Fossa e deu uma definição que hoje soa como metafórica do papel errante e por vezes desterritorializado que ele desempenhou na música brasileira: “Eu sou índio de Pesqueira, ficava lá, deitado numa rede”. Entre o hippismo e o nomadismo, a contracultura e a marginália, o quilombo e a aldeia, a imaginação e a invisibilidade, o autor de “Quero Voltar pra Bahia” vai embora de vez para Pasárgada, num tempo brasileiro nada gentil com os velhos ídolos soul que pisaram chão de terra hoje asfaltado e percorrido com maior altivez, respeito e auto-respeito por seus descendentes musicais. Embora solitário, Paulo Diniz nunca deixou de viver uma história coletiva, pertencente a todo um povo.

Eu curti Paulo Diniz. Som muito bom! Inteligente, poético; e à frente do seu tempo. Infelizmente, o brasileiro não dá valor ao que realmente tem valor

Vai fazer falta.😔

Grande Paulo Diniz.

Nem acredito que eu consegui postar meu micro-comentário,nunca dá certo,rs.

O Caetano tem fama de querer monopolizar a MPB,mas publicamente ele faz justamente o contrário,elogia todo mundo,cruzes!

… vou te dizer, Pedro, Paulo Diniz deixou um legado enriquecedor para os brasileiros. E viva Paulo!

E viva Pedro por dedicar seu tempo a contar a História e as histórias da MPB. Aquele abraço!

Paulo Diniz assim como Wilson simonal caiu no ostracismo, uma grande perda