“Nós sonhamos mais do que realizamos”, afirma o compositor, cantor e arquiteto Chico Maranhão no livro Lembranças Lenços Lances de Agora, escrito pelo jornalista, poeta e letrista Celso Borges. Ele se refere aos brasileiros do Maranhão de modo coletivo, mas numa argumentação que merece ser reproduzida e pensada por brasileiros de quaisquer estados, mesmo aqueles que acreditam ser as vanguardas de nossos sonhos mal realizados. Diz Maranhão: “Nós, maranhenses, somos muito prolixos, falamos muito, gostamos de falar, de conversar. Somos sonhadores, poetas, cheguei a essa conclusão e entreguei os pontos. São Luís tem isso. Talvez a nossa pobreza tenha a ver com isso. Nós sonhamos mais do que realizamos. Isso está na minha música, esse hábito maranhense está nisso”.

Seria um caso a ser resolvido entre maranhenses, se não fosse cabível e ampliável para vários estados ou para o país inteiro, e se os sonhos de Chico Maranhão não tivessem cruzado a história do Brasil em alguns momentos determinados, talvez minúsculos, mas que marcaram época e nos influenciam mais de 50 anos mais tarde, quando o próprio artista está prestes a completar 80 anos (em agosto próximo).

Nos anos de explosão de festivais da canção, de seus estilhaços e do consequente avanço da música popular brasileira sobre corações, mentes e mercados, a Bahia ofereceu a tropicália, Minas Gerais pariu o clube da esquina, o Pessoal do Ceará veio ter no eixo Rio-São Paulo, pernambuco apresentou Alceu Valença à frente de uma trupe udigrúdi que alçava voo rumo ao mainstream, Belém do Pará exportou Fafá de Belém e Pinduca, a sub-tropicália pós-nativista do Rio Grande do Sul soprou ventos para além da divisa do estado, Mato Grosso do Sul inventou uma psicodelia pantaneira-paraguaia sob liderança de Tetê Espíndoa e família, e assim por diante. Chico Maranhão, à época estudante na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP e contemporâneo de Chico Buarque no curso (mas não na mesma turma, como se costuma difundir), assinava seu nome artístico-musical como Maranhão, simplesmente. E coube a ele, aos 20 e poucos anos, levantar sozinho a bandeira e o nome de seu estado na conquista das capitanias (hereditárias?) musicais em disputa nacional ao vivo e em preto e branco. Diante dos exércitos baianos, mineiros e cearenses, Maranhão, o artista, era o Maranhão, o estado.

Mesmo no bloco do eu sozinho (compôs quase sempre sem parceiros), ele ficou em sexto lugar no paradigmático 3º Festival da Música Popular Brasileira da TV Record, em 1967, episódio que define (leia aqui entrevista inédita do artista) nas seguintes palavras: “Fui participar do festival mais importante. Os seis vencedores eram, pela ordem, Edu Lobo, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Roberto Carlos e eu em sexto lugar”. Estamos falando de “Ponteio” (composta por Edu e Capinan), “Domingo no Parque” (Gil), “Roda Viva” (Chico 1), “Alegria, Alegria” (Caetano), “Maria, Carnaval e Cinzas” (de Luiz Carlos Paraná, mas marcando uma tentativa de Roberto Carlos de adentrar os domínios do samba e da nascente MPB), “Gabriela” (Chico 2). De voz introspectiva e interiorizada, Maranhão não defendeu a própria música, que ficou a cargo do MPB 4, o quarteto vocal então conhecido por acompanhar o outro Chico (inclusive em “Roda Viva”).

De um segundo momento histórico da música nacional, Maranhão participou indiretamente – e teve, logo em seguida, seu nome apagado nos registros. Em 1968, participando do 3º Festival Internacional da Canção da Rede Globo com “Dança da Rosa” (interpretada pelo Quarteto 004 e pela Traditional Jazz Band, dessa vez com o compositor também no palco), Maranhão virou contra-exemplo no discurso inflamado e nervoso de Caetano em resposta à muralha de vaias proibitivas a “É Proibido Proibir”. Caetano criticava o fato de (em sua opinião) “Dança da Rosa” ser uma reprise de “Gabriela” vestida em arranjo de jazz – por que o público vaiava as guitarras dos Mutantes com Caetano, mas aplaudia o frevo vestido de charleston por Maranhão e pela Traditional Jazz Band?

Poucos dias depois, a gravadora Philips jogou no mercado um compacto com a gravação ao vivo de “É Proibido Proibir”, incluindo no lado B o discurso hoje histórico de Caetano – mas sem o trecho que se referia a Chico, uma omissão de que o maranhense se ressente até hoje, ainda que (como saber?) a exclusão tivesse como objetivo proteger o compositor da exposição negativa. Celso Borges resgata o trecho dirigido por um iracundo Caetano à plateia do festival, mas suprimido do compacto de 1968. “O problema é o seguinte: vocês estão querendo policiar a música brasileira! O Maranhão apresentou este ano uma música com arranjo de charleston. Sabem o que foi? Foi a ‘Gabriela’ do ano passado que ele não teve coragem de, no ano passado, apresentar, por ser americana”, disse, antes de concluir dramaticamente que “eu e Gil já abrimos o caminho”, “se vocês, em política, forem como são em estética, estamos feitos!” e “Deus está solto”. Caetano se auto-desclassificou, e Maranhão ficou dessa vez na sétima colocação, atrás de Mutantes (sexto lugar com “Caminhante Noturno”), Marcos Valle (“Dia da Vitória”), Edino Krieger (“Passacalha”), Beth Carvalho (interpretando “Andança”), Geraldo Vandré (o favorito da plateia com a engajada “Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores”) e a vaiadíssima dupla campeã Chico Buarque-Tom Jobim (“Sabiá”). O AI-5 batia às portas.

Poucos dias depois, a gravadora Philips jogou no mercado um compacto com a gravação ao vivo de “É Proibido Proibir”, incluindo no lado B o discurso hoje histórico de Caetano – mas sem o trecho que se referia a Chico, uma omissão de que o maranhense se ressente até hoje, ainda que (como saber?) a exclusão tivesse como objetivo proteger o compositor da exposição negativa. Celso Borges resgata o trecho dirigido por um iracundo Caetano à plateia do festival, mas suprimido do compacto de 1968. “O problema é o seguinte: vocês estão querendo policiar a música brasileira! O Maranhão apresentou este ano uma música com arranjo de charleston. Sabem o que foi? Foi a ‘Gabriela’ do ano passado que ele não teve coragem de, no ano passado, apresentar, por ser americana”, disse, antes de concluir dramaticamente que “eu e Gil já abrimos o caminho”, “se vocês, em política, forem como são em estética, estamos feitos!” e “Deus está solto”. Caetano se auto-desclassificou, e Maranhão ficou dessa vez na sétima colocação, atrás de Mutantes (sexto lugar com “Caminhante Noturno”), Marcos Valle (“Dia da Vitória”), Edino Krieger (“Passacalha”), Beth Carvalho (interpretando “Andança”), Geraldo Vandré (o favorito da plateia com a engajada “Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores”) e a vaiadíssima dupla campeã Chico Buarque-Tom Jobim (“Sabiá”). O AI-5 batia às portas.

O terceiro momento alto de Maranhão na quadra dos anos 1960 e 1970 não teve a larga visibilidade dos incidentes de festival, mas integra capítulo importante da história da música brasileira. Foi quando a conjunção astral uniu a parte mais formalista da nata musical que frequentava o bar paulistano O Jogral (de Luiz Carlos Paraná) e o publicitário Marcus Pereira. Esse último inauguraria em 1973 a Discos Marcus Pereira, o mais importante núcleo de difusão, na década de 1970, da música popular brasileira que transcendia o eixo Rio-São Paulo, muitas vezes em torno do que tropicalistas e outros modernizadores da canção rejeitavam e descartavam como “folclore” (que não raro eram as expressões musicais das camadas mais marginalizadas da população, fosse em termos geográficos ou por divisão de classes sociais).

Maranhão esteve na origem desse movimento, quando Pereira, ainda publicitário, começou a criar discos especiais de circulação limitada sob o selo O Jogral, para serem usados como brindes de final de ano para seus clientes. A iniciativa originou, entre outros, o LP Paulo Vanzolini – Onze Sambas e uma Capoeira (Fermata, 1967, com Chico Buarque no elenco), o projeto coletivo Música Popular do Nordeste (1972), evidentemente inspirado nas expedições musicais modernistas de Mário de Andrade, e, em 1969, um LP dividido meio a meio entre o maranhense e o paulista Renato Teixeira, ambos estreantes em disco. Gerou também o primeiro álbum individual de Maranhão, Gabriela, em 1971, quatro anos atrasado em relação à participação de “Gabriela” no festival. A estreia comercial aconteceria ainda mais atrasada, em 1974, quando a Discos Marcus Pereira a todo vapor lançou efetivamente Gabriela. Maranhão fez mais dois discos pela gravadora, Lances de Agora (1978) e Fonte Nova (1980).

Os dois polos que se formaram, ambos tributários do modernismo de 1922, se separaram entre a influência de Mário de Andrade nos egressos d’O Jogral e a inspiração tropicalista em Oswald de Andrade. A Discos Marcus Pereira atravessou toda uma década, difundindo as músicas populares do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Norte (ou seja, do país inteiro) e os sambas-enredos cariocas, lançando gente até então desprezada pelo dito mercado, como os veteranos Cartola e Donga e a iniciante Leci Brandão, e dando megafone inédito a músicos do calibre de Altamiro Carrilho, Luperce Miranda, Waldir Azevedo, Canhoto da Paraíba, Pernambuco, Abel Ferreira, Eudóxia de Barros, Roberto Silva, Paulo Marquez, Carmen Costa, Raul de Barros, Quinteto Villa-Lobos, Banda de Pífanos de Caruaru, Walter Smetak, Arthur Moreira Lima etc., e iluminando novos talentos como o paranaense Luiz Carlos Paraná (postumamente), os pernambucanos Quinteto Armorial e Marcus Vinícius, os irmãos mineiros Dércio e Doroty Marques, a maranhense Irene Portela, o capixaba Carlos Poyares (que, oswaldiano, gravou um disco de canções românticas de Roberto Carlos levadas em choro, na flauta), o carioca Theo de Barros, os paulistas Adauto Santos, Osvaldinho da Cuíca e Léo Karan, a paraense Jane Duboc (então Jane Vaquer), os baianos Elomar, Xangai e Grupo Zambo, o (sul-)matogrossense Grupo Acaba, os gaúchos Os Tapes e Noel Guarany… A aventura se encerrou em 1981, com o suicídio de Pereira.

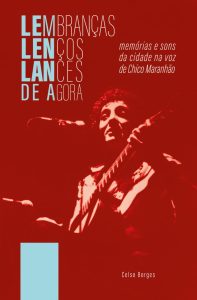

A maioria das informações sobre Maranhão listadas acima consta do livro lançado agora por Celso Borges, cujo título completo é Lembranças Lenços Lances de Agora – Memórias e Sons da Cidade na Voz de Chico Maranhão. Não são, no entanto, o núcleo da biografia organizada de maneira particular, poética, de artista para artista. Conterrâneo de Maranhão, Borges mergulha fundo na cultura do estado natal e prefere colocar foco maior no significado do disco Lances de Agora para todos os maranhenses que fizeram arte de 1978 para cá. Para esses, segundo defende Borges, Lances de Agora foi muito mais influente que as canções de festival ou o LP de estreia de 1971/1974. Coincidência ou não, esse foi o momento exato em que Marcus Pereira, sem o conhecimento do artista e para seu desagrado inicial, incorporou o “Chico” ao nome do músico-estado. Nos vários LPs e CDs seguintes, prevaleceu o nome duplo, Chico Maranhão.

O livro de Borges tem relevância para a cultura maranhense, mas de modo algum para ela apenas. É elucidativo para aqueles que sabem que a cultura do Brasil não se confina nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, por iluminar não apenas a trajetória de Chico, mas da própria música maranhense dos anos 1960 em diante. São abundantes e saborosas as histórias sobre Lances de Agora, gravado sem muitos recursos técnicos na sacristia da Igreja do Desterro, em São Luís, e sobre os músicos que dele participaram, entre eles Sérgio Habibe, Ronald Pinheiro e Chico Saldanha, mas também o percussionista Antonio Vieira. Esse ganharia alguma reverberação nacional como compositor bamba de samba, já em idade avançada, a partir das gravações da conterrânea Rita Benneditto (então Rita Ribeiro) de suas “Cocada”, “Tem Quem Queira” (1997) e “Banho Cheiroso” (1999). Na esteira da boa aceitação de “Cocada“, o cantor e compositor Zeca Baleiro – provavelmente o músico maranhense mais conhecido nacionalmente desde o aparecimento de Alcione (em 1972) e até o advento retumbante de Pabllo Vittar (em 2015) – encarnou Marcus Pereira, abraçou seu Vieira (que morreria em 2009) e produziu o único álbum solo do sambista, O Samba É Bom (2002). Antes da geração de Maranhão, quem conseguiu furar a bolha foi uma mulher, a compositora Dilu Mello, que assinou “Fiz a Cama na Varanda” e “Sapo Cururu”, recolhidas por Inezita Barroso em 1955. Popularizada, “Fiz a Cama na Varanda” foi gravada por vozes e instrumentos tão díspares quanto as de Marlene, Nilo Amaro e Seus Cantores de Ébano, Doris Monteiro, Nara Leão, Rosinha de Valença, Ely Camargo e Nalva Aguiar.

Celso Borges passa por Antonio Vieira, como passa pelos vários artistas que saíram do Maranhão para o Brasil, do gênio da canção de protesto João do Vale ao “cafona” Cláudio Fontana, de Alcione ao breve cantor de iê-iê-iê Miguel Damus (morto em 1971 num acidente de avião), dos violonistas Turíbio Santos e João Pedro Borges (integrante da Camerata Carioca de Radamés Gnattali e Raphael Rabello) ao compositor da pilantragem Nonato Buzar. E se atém àqueles que ficaram, como os suingados Nonato e Seu Conjunto (os únicos a gravar discos nos anos 1970 sem deixar São Luís) e os cantores-compositores Josias Sobrinho, Cesar Teixeira, Sérgio Habibe e Ronaldo Mota.

O biógrafo-poeta se detém, por fim, num divisor de águas da música maranhense pós-Chico Maranhão, o álbum Bandeira de Aço, do percussionista, cantor e compositor Papete, lançado pela Discos Marcus Pereira, no mesmo 1978 de Lances de Agora. Com o subtítulo Compositores do Maranhão, Papete e Pereira apresentavam ali para o Brasil, em nove faixas, quatro autores da terra: Cesar Teixeira (“Boi da Lua”, “Flor do Mal”, “Bandeira de Aço”), Ronaldo Mota (“Boi de Catirina”), Sérgio Habibe (“Eulália”) e Josias Sobrinho (“De Cajari pra Capital”, “Dente de Ouro”, “Catirina” e “Engenho de Flores”). Essa última canção reverberou discretamente na voz de Papete e, no ano seguinte, na da cantora baiana Diana Pequeno.

Coube a Diana, também, vocalizar a volta de Chico Maranhão aos festivais, no MPB 80 (1980), a primeira de várias tentativas globais de ressuscitar o espírito da época passada. Ela cantou a bela “Diverdade“, segundo Borges “um manifesto lírico contra a censura”: “Viverei pra ver que sobre a porta aberta dessa escuridão/ luz suave e terna vai estender a mão/ e a treva em torno toda clarear estrela nova/ pra acabar com essa ideia/ de achar que tudo tem que ter censura/ para acabar com essa mania/ de querer tirar das ruas minha juventude”. “Diverdade” foi finalista mas não conseguiu colocação entre as canções vencedoras, defendidas pelos baianos Raimundo Sodré e Jorge Portugal (“A Massa”), pela cearense Amelinha (“Foi Deus Quem Fez Você”, do paraibano Luiz Ramalho) e pelo carioca Oswaldo Montenegro (“Agonia”, do também carioca Mongol), o campeão.

O capítulo de Lembranças Lenços Lances de Agora sobre Bandeira de Aço é dos mais reveladores, à medida que decifra um possível porquê de a música maranhense realizar menos que sonhar (em termos nacionais, pelo menos, porque localmente a produção musical e cultural jamais parou). Sem o espírito de corpo dos baianos ou dos mineiros, os autores interpretados por Papete se revoltaram com a apropriação “de maneira impessoal pelo mercado” de suas obras. “Além de não terem ficado satisfeitos com o resultado final do disco, os compositores não aceitaram ser excluídos da concepção sonora do LP”, expõe Borges.

Papete, que havia estreado na Marcus Pereira com Berimbau e Percussão (1975) e ainda lançaria Água de Coco (1980) pela gravadora, seguiu representando o Maranhão e dando voz às sonoridades e aos compositores maranhenses, gravando Sérgio Habibe (“Cavala-Canga”, 1980), Ronald Pinheiro (“Mimoso”, 1981), Chico Maranhão (“Pastorinha”, 1981, “Mulher”, 1992), João do Vale (“Na Asa do Vento”, 1990, “Ouricuri”, 1997) e diversos outros até sua morte, em 2016. Nos anos 1980, Rolando Boldrin integrou Maranhão ao universo caipira do programa Som Brasil e regravou em sua própria voz “Pastorinha”, “Vassourinha Meaçaba” (em 1984) e “Quadrilha” (criação coletiva de Maranhão, Josias Sobrinho, Ronald Pinheiro, Sérgio Habibe e Godão, 1990).

Em sua releitura do cancioneiro de Chico Maranhão, Celso Borges evidencia a ligação umbilical do compositor com os estratos mais marginalizados da sociedade, sempre a cantar e contar histórias sobre indígenas e afrobrasileiros (“Cabocla”, 1969, “Adeus Crioula”, 1996), trabalhadores ambulantes (“Verdureiro”, 1969), alfaiates (“Cirano”, 1969), foliões (“Solta o Diabo na Rua”, 1996), prostitutas (“Prostituta”, 2018) e assim por diante. Em seu trabalho mais recente, Exceção (2021), ele demonstra que as décadas não o modificaram e evoca o velho “Verdureiro” no canto de trabalho para os anos 2000 “Feira de Bairro“: “Acordo de manhã cedo, vou pra feira pra trabalhar/ arrumo minha barraca esperando freguesia chegar/ (…) minha barraca tem rúcula e tudo que você pensar/ do outro lado tem fruta, goiaba, maracujá”. Concomitantemente, Maranhão circulou pela Europa, relacionou-se com o clã Sarney (especialmente com Roseana Sarney, de quem foi apoiador) e sagrou-se mestre em arquitetura (em 2002) estudando os sobrados coloniais de São Luís. A dissertação encartava as canções “Sobrado” e “Sobrados e Trapiches”, regravadas ao lado de “Os Telhados de São Luís” (1996), para o denso álbum duplo Contradições (2018), lançado pelo selo Kuarup, seguidor da linhagem Mário de Andrade-Marcus Pereira. “A frente é a metrópole, e o fundo, a colônia”, ele descreve no livro os sobrados aportuguesados de São Luís.

Indo além da luta de classes, algo havia ficado oculto no Maranhão que apareceu nos festivais como autor dos frevos (pernambucanos?) “Gabriela” e “Dança da Rosa”: como ele mesmo conta (leia aqui), o bumba meu boi, forte tradição popular maranhense, havia sido camuflado no “Descampado Verde” que ele apresentou no festival da Record de 1968 (mais uma vez na voz do MPB 4), por constrangimento porque o chamado “folclore” era rechaçado pela intelectualidade festivaleira como “reacionário”. Mais uma vez sua experiência é equiparável à do Maranhão-estado, que em muitos momentos concentrou maiores forças no samba, no choro e no reggae jamaicano que nas sonoridades autóctones.

Com a cabeça ruim pelas experiências nos festivais, Maranhão decidiu voltar para o Maranhão em 1971, e a partir daí deixou em segundo plano os disfarces de frevo, baião e bossa nova e abraçou com fervor a cultura tradicional local, do bumba meu boi e do tambor de crioula. Assim, passou a parir canções sobre paisagens maranhenses (“Ponta d’Areia”, 1978, “Manguezal de Sal”, 2018), quadrilhas juninas, carnaval de rua e outros brinquedos lúdicos (“Vassourinha Meaçaba” e “Pastorinha”, 1978, “Quadrilha”, 1991, “Meu São João”, 1996, “Metralha” e “Joaninha”, 2001) e bumba meu boi (“Arreuni”, 1980, “Lá Vem o Fofão”, 1996, e “Bumba Meu Boi”, 2001. À brincadeira do boi, dedicou os álbuns O Brejeiro (1988), com composições de sua mãe, Camélia Viveiros, que foi educadora infantil entusiasta das manifestações culturais populares, e O Sonho de Catirina (1995), uma “ópera-boi”. Em 1991, criou e atuou como percussionista no tambor de crioula Turma do Chiquinho, e nessa pegada tem seguido.

Poeta, Celso Borges oferece um aperitivo do que se tornou essa obra quando (o) Maranhão encontrou-se consigo mesmo: “O compositor canta as coisas presentes no cotidiano de São Luís. As ‘menores’, as ‘insignificantes’, as que quase não existem e ninguém vê, mas sente: o mururu, o carvão, a isca, o vento. Chico canta a claridade, os cupins, cabas, carrapichos, carrapetas, carapanãs, pitangas, igarités, ingás, mambiras, impingens, capim, ratos, aranhas. A vassoura meaçaba, a formiguinha, o caroço, o borralho, o doce cica, o toc toc, a adivinhação. Gaiolas, jabutis, gabirus, facas, colheres, lamparinas, canivetes, o vinco da calça, o fio da manhã. Natureza viva!”. Como diria a molecada admiradora da maranhense-paraense Pabllo Vittar, é sobre isso.

Lembranças Lenços Lances de Agora – Memórias e Sons da Cidade na Voz de Chico Maranhão. De Celso Borges. Palavra Acesa. 266 pág., R$ 50.