A atriz e cantora Marisa Orth é vocalista da banda Romance e durante anos protagonizou a banda Vexame, formada na década de 1990 desde São Paulo. “A Vexame tinha grandes músicos e arranjadores. Era uma banda que soava bem. Resgatar o cafona naquele momento dava um toque cult. Vexame acabou, apareceu a Banda Calypso, usando aquelas roupas, é o Brasil. Acho que hoje a Maralu Menezes (personagem “cafona” que Marisa incorporava na Vexame) nem existiria”, afirm Marisa.

Karina Buhr é cantora, compositora, percussionista, poeta, atriz e ilustradora. Projetou-se em carreira solo com o disco Eu Menti pra você, em 2010, depois de passar por diversas formações como Comadre Fulozinha, Mestre Ambrósio e o tradicionalíssimo Maracatu Piaba de Ouro, em Recife (PE).

Taciana Barros integrou a Gang 90 nos anos 1980 e hoje integra o projeto PoemaCombate e compõe a banda Pequeno Cidadão, dedicada ao público infantil, que em sua formação original incluiu Edgard Sacandurra e Arnaldo Antunes.

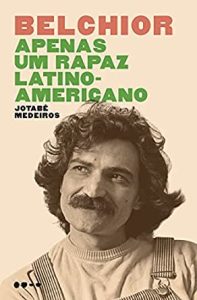

As três, junto com os músicos Igor Brasil, também professor e pesquisador, e o contrabaixista Zéli Silva, unem gerações, corações e homenagens ao cantar o repertório do bardo cearense Belchior no show Amar e Mudar as Coisas. Além deles, participa desta conversa o jornalista Jotabê Medeiros, biógrafo de Belchior (em Apenas um Rapaz Latino-Americano, de 2017) e editor de FAROFAFÁ. Conduzida pelo professor, produtor e mestre em estudos culturais Fábio Maleronka, a entrevista foi transmitida originalmente ao vivo em 9 de junho de 2020.

O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!

QUERO APOIARFabio Maleronka: Vou começar, Jotabê, com duas perguntas de bobo. Por que Belchior sumiu e como ele conheceu Elis Regina?

Taciana Barros: Ele ficou em Colonia del Sacramento, não era isso, naquela cidadezinha minúscula?

JM: Ficou, ela tem outro nome, a cidade. Já lembro. Ele zanzava, passeava, às vezes estava em Rivera. Ia a uma agência do Banco do Brasil, em Rivera, para fazer as contas dele, as transações. Mas ficou mais tempo em um chalé, em um povoado pequeno.

MARISA ORTH: Posso perguntar? Foi um desgosto existencial, com a indústria da música, com Deus, com ele mesmo, com a profissão que ele escolheu, com o país? Você tem alguma pista?

JB: Acho que foi tudo isso, viu, Marisa? Tem um pouco de tudo. Por exemplo, andei vendo, muito depois da biografia, os últimos movimentos dele na indústria da música, por exemplo. Ele gravou o último disco de inéditas em 1994. E sumiu em 2007. É um percurso grande para um artista. E nesse período ele fez umas coisas um pouco desleixadas em relação à própria obra, sabe? Por exemplo, lançou um disco, com o selo Camerati, que pertenceu a ele uma época, e lançou o mesmo disco com o mesmo repertório três vezes. Para um cara que tinha sido tão criterioso ao longo da primeira fase da carreira, ele meio que tinha chutado o balde, essa é a impressão que dá. Fora isso, Belchior nunca foi um cara muito midiático, desses que gostam de aparecer. Era tímido, introspectivo. E aí ele foi rompendo. A gente pensa: “Mas Belchior então estava na pior”. Nada, ele fazia shows lotados aonde ia. Fui para Iguape, no litoral de São Paulo, num festival de jazz, e me contaram que ele fez um show para 5 mil pessoas na praça da cidade. As pessoas iam, conheciam as músicas. Não era porque ele tivesse sido esquecido.

MO: Não, a gente sente isso nos nossos shows. Às vezes é a plateia inteira cantando junto, até hoje.

JB: Agora tem uma questão de certa consciência da profundidade, da pegada dele, acho que agora as pessoas aceitaram a qualidade da obra dele. Ele tinha hits mesmo.

TB: Mas, Jotabê, será que não é porque todo grande artista é um visionário também?

JB: É, tenho essa impressão. Fiz a biografia do Raul Seixas também e, diferentemente do Belchior, eu não tinha noção do tamanho do Raul. Sabia do Belchior porque dele eu era um fã. Mas existem vários Rauls, o Raul do “Maluco Beleza” (1978), de boteco, que é um tipo de fenômeno cultural que agrega todo mundo rapidamente, os desajustados, os despojados. E tem também um outro Raul, que tinha um diálogo intertextual com filosofia, com artistas de outros quadrantes, de outras esferas. Raul era meio complexo, e eu não tinha essa noção, juro, quando eu fiz a biografia dele. Já Belchior, não, sempre me pareceu que você não acha uma palavra, um verso fora de contexto ou de lugar do Belchior. É muito preciso. Ele é muito cuidadoso.

TB: Eu queria muito conversar com o Jotabê, a gente passou três anos lendo textos do livro dele nos shows ao vivo, então é muito legal poder conversar hoje com você. E uma das coisas que eu não sabia, que você fala no livro, é de ele ter sido frei capuchinho, ter ficado um ano em silêncio, lendo. Conta um pouco para a gente essa história, desse começo.

MO: Rigor, né? Muito rigor.

JB: É, evidentemente, todos que somos lá do sertão, dos sertões, do Nordeste – sabemos disso por causa do Antônio Conselheiro, de todos esses fenômenos –, estamos e muito próximos de um extremo religioso. Padre Cícero, Frei Damião, todos esses fenômenos do sertão são muito fortes, arraigados. As mães da gente, minha mãe, que é paraibana – eu sou paraibano também –, é muito devota do Padre Cícero, sabe? Tanto que ela queria colocar meu nome de Cícero. É um nome bonito. Mas o que acontece é que essa religiosidade está muito presente na formação do Belchior. Ele teve um impulso em direção à religião, só que a religião não preencheu sua angústia filosófica, embora ele tenha lido Santo Agostinho, Kierkegaard, todas aquelas coisas. Ele leu de tudo. Mas a fé não conseguiu capturar Belchior, e em determinado momento ele virou o contrário disso, um cara que tinha muitos amores, era muito, muito ligado em sexo. Ele fez uma transição meio doida do sagrado para o profano. E acredito, Marisa, que na última fase ele chegou perto de novo do sagrado, sabe?

MO: Do sagrado, do claustro, né?

JB: Exato, a peregrinação. E também aquela coisa dos capuchinhos, na qual você abandona todo o luxo, o que implica em todas as posses materiais.

MO: Voto de pobreza. Ele tinha largado para trás o carro, uma Mercedes, não tem uma história assim?

JB: Largou dois carros. Dois carros.

TB: Segundo o livro do Jotabê…

MO: Segundo o livro desse tal de Jotabê (risos). Eu queria saber a relação dele com drogas, álcool, tem alguma coisa importante?

JB: Caretíssimo. Caretíssimo.

MO: Careta? A vida toda careta? Sim, “meu delírio é a experiência com coisas reais”.

TB: É verdade, a letra diz isso, e é tão lindo. Eu concordo muito com a questão da lucidez. Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, a lucidez é uma loucura muito boa.

MO: Inclusive porque não bate mais, né, Taci?

TB: Disse ela tomando um vinho (risos).

Karina Buhr: Todo mundo concorda, né? Eu também concordo, concordo com Belchior.

TB: Eu também concordo, era isso.

FM: Eu ia perguntar sobre como ele conheceu Elis. Tem uma série de vídeos, mas acho muito legal você contar, porque é uma história muito curiosa.

JB: É. A Elis, que não era boba nem nada, ela ouviu este disco aqui (exibe o LP Amigos Novos & Antigos, de Vanusa, 1975).

TB: Nossa, você tem o vinil. Humilhou.

MO: “Paralelas” (1975). “Sou eu, sou eu, sou eu.” E aquele franjão de Vanusa.

JB: Essa música foi um sucesso extraordinário com Vanusa. Foi a primeira gravação de porte, nacional, do Belchior. Foi quando finalmente o nome dele passou a ser ouvido. E Elis ouviu “Mucuripe” (1972) e também pirou. Ela pirou nas canções dele. E um dia, Vinicius de Moraes e Toquinho estavam gravando um disco em São Paulo, Vanusa já tinha gravado “Mucuripe”, que é de Belchior e Fagner, mas há controvérsias sobre a participação de cada um, o percentual de criatividade dos dois ali na canção.

MO: Ouvi uma fofoca de que essa letra teria sido de um companheiro de república deles que se suicidou muito jovem, e aí eles pegaram a letra e colocaram a melodia. Faz sentido

JB: Acho pouco provável, porque essa letra foi feita na frente de muita gente, no antigo Bar do Anísio, em Fortaleza, que era um reduto, era o Posto 6 dos cearenses na época. E Belchior escreveu em um guardanapo de papel. Ele fez a canção, mas não era um grande músico. Os músicos aqui vão poder falar a respeito, ele era um músico limitado nessa época. Fez uma estrutura musical e mostrou para Fagner. Isso ele fez também no Bar do Anísio, tem testemunhas. E Fagner levou para casa e voltou com isso que a gente conhece hoje, que é uma obra-prima da música brasileira.

TB: Talvez você queira dizer que ele não era um grande instrumentista, mas talvez um grande músico?

JB: Exato, exato, ele não tinha recursos, e também não sabia fazer música. Assim como John Lennon e Paul McCartney também não sabiam, não quer dizer nada, mas…

TB: Não?

JB: Não.

TB: Chet Baker também, né?

FM: Zéli, Igor, vocês podem falar um pouco dos arranjos, da parte musical?

Igor Brasil: Jotabê até tinha falado dos discos que ele lançou nos anos 1990. Na verdade, a gente se baseia em muitos arranjos dali, porque são versões acústicas nesses discos, acho que começa no Divina Comédia Humana (1991), e daí vai repetindo o repertório, mas geralmente são dois violões. A gente pegou muita coisa dessa audição, desses arranjos, porque temos um formato acústico, baixo acústico, violão e Taci na guitarra. A gente pegou essas adaptações, porque as versões originais dos discos Alucinação (1976) e Coração Selvagem (1977) eram geralmente com banda. O próprio “Sujeito de Sorte” (1976) tem uma pegada meio funkeada. E então a gente pegou essa onda mais acústica dele, dos anos 1990 para frente, apesar de repetitiva, muito genial em alguns momentos.

JB: Sim, sim. Em relação à instrumentação, ele tinha uns caras como Manassés, Cirino, os violonistas. Todos os cearenses dessa geração eram prodigiosos, eram muito bons. Muito bons, ainda estão na ativa aí.

TB: Tem um que vi muitas vezes em TV com ele, chamava Gilvan (de Oliveira).

JB: Isso, Gilvan já é na fase depois dos 1990.

TB: É muito legal também. Eu imito umas coisas do Gilvan.

MO: E é, Taci? Nunca soube.

TB: É, acompanhei pela TV. Para montar o repertório desse nosso projeto a gente deu essa mergulhada, deve ser um pouco como escrever um livro, você vai em todos os lugares possíveis onde a música pode estar, ouve todas as versões possíveis, para tentar traduzir em uma linguagem nossa. Mas é interessante antes conhecer tudo, e tentar entender. Belchior é impossível conhecer tudo, mas…

FM: Taci, tem um lance que é impossível não perguntar, que é o seguinte: não é só a escolha de repertório, como cada uma de vocês três escolheu as canções para cantar?

MO (para Taciana): Explica, eu entrei depois.

TB: Eu não podia escolher, porque tinha tido a ideia de chamar as meninas, então falei, deixa elas escolherem primeiro, rezando para algumas sobrarem para mim.

KB: Taci é aquela pessoa que faz o projeto, é diretora e deixa todo mundo escolher.

MO: Taciana é a idealizadora do projeto, é a produtora e é demais. Eu não escolhi, mas enfim…

TB: Democracia.

KB: Mas a regra foi: Marisa fica com as da Elis.

TB: A gente começou o projeto com (a cantora e compositora) Ana Cañas, Karina e eu. Quando Ana saiu e Marisa entrou, primeiro falei: “Marisa, a gente tem dois shows para fazer no Sesc 24 de Maio, você topa fazer Belchior?”. “Topo.” Ela topou sem saber. Uma semana depois falou assim: “Que músicas eu vou cantar?” Aí a gente…

MO: Ela fala com essa vozinha doce, “ah, Marisa”, tipo cool, Taci é muito cool. E eu faço a hot. Ela começou: “Não, super OK, imagina, somos só nós três as cantoras. É ‘Como Nossos Pais’ (1976)”. Bicha, podia ser mais difícil? Daí “Na hora do Almoço” (1971), falei: “Ah, tá mole, tá bem fácil”. E “Como Nossos Pais” abre o show.

TB: Lembra, Marisa, você na plateia, no primeiro dia, e o público achando que você estava atrapalhando a entrada das pessoas?

MO: Isso foi no Sesc Minas, eu lá toda concentrada, aquilo lotado. E eu lá me concentrado atrás de um pilar, aí passa um casal e diz assim: “Fazendo o favor, é G26 e 27”. E eu quase falando: “Não quero lhe falar, meu grande amor”, eu já estava aqui (risos).

KB: Ai, meu Deus do céu, viu?

MO: Karina escolheu as músicas? Isso que eu quero saber.

KB: Eu não lembro, espera aí, calma. Uma você já cantava, eu acho.

FM: “Fotografia 3 x 4” (1976).

TB: Você já não cantava “Divina Comédia Humana” (1978)? Tinha uma que você já cantava.

KB: Não, foi… Ai meu Deus, como é o nome da música?

IB: “A Palo Seco” (1973).

KB: “A Palo Seco”, eu amava. A versão que eu mais ouvia era a de Ednardo, na verdade. As músicas de Belchior têm esse negócio de poder cantar em outros lugares, porque ele vai em um lugar bem louco, só dele, e aí você pode ir em outros lugares. Eu sempre fui acostumada a ouvir todo mundo, mas as músicas de Belchior ele canta, Fagner canta, Ednardo canta, e cada vez é uma música totalmente diferente. Inclusive ele canta que o desespero era moda em 73 e Ednardo, em 76, ou era o contrário. Eu sempre confundo.

JB: É que ele gravou em 76.

KB: É, e aí um canta em 73, outro em 76. Até isso eles mudam, é maravilhoso.

MO: Eu tenho outra pergunta de música. Por que não teve bateria? Adoro essa opção acústica, acho legal, corajoso, porque valoriza a canção, e adoro bateria também, mas, enfim, foi intencional ou foi sem querer, Zéli?

Zéli Silva: Quando vi o show, eram dois violões mais Taci, no Bourbon Street. Senti falta de um baixo e comentei com o Edgard que estava comigo: “Ah, um baixo ficaria bom nesse som, hein”?.

KB: Um baixo ficaria ótimo.

ZS: E ela colocou sem saber que eu falei isso, é uma coisa interessante o universo. Por que não tem batera? Eu acho mais interessante sem batera, mais diferente, mais intimista. Vocês ficam mais na frente ainda, sai um pouco de um clichezão, acho interessante. Eu gosto dessa formação.

TB: Teve uma questão de que a canção devia prevalecer, a canção nua e crua. Então a ideia de ser poucos instrumentos tem a ver com essa questão de valorizar Belchior, a genialidade dele como compositor mesmo.

FM: Mas vocês não responderam uma coisa, onde pegou para vocês o Belchior? Onde estava em vocês?

TB: Modificou minha vida completamente. Aprofundar no universo dele me fez aprender e, como se fosse um curso, sabe um curso que você faz, de arranjo e composição, poesia, literatura? Me transformou totalmente.

KB: O Ceará, né? Desde a música do “faz três noites que eu não durmo” e tem um Ceará dimensional, que tem o Pessoal do Ceará (Ednardo, Rodger Rogério e Téti), Amelinha, Fagner, Ednardo, Fernando Catatau, Regis Damasceno, Espanta, os humoristas, um monte de gente. O Ceará para mim é um setor, e Belchior está dentro disso maravilhosamente. Tem uma conversa muito grande entre eles todos. Você pode ver Catatau tocando e cantando hoje, tem muito dessa coisa deles. Não sei explicar o que é exatamente, porque não é que as músicas sejam parecidas, não é isso, mas quando eles cantam um a música do outro parece que foi o outro que fez. E você, Marisa?

MO: Para mim, adoro falar, eu não sei se já deu para reparar (risos), adoro as palavras, e eu via um cantor que contava histórias, falava genial, eu estava escutando a canção e falava: “Isso, concordo”. Era um cara falando e uma melodia muito legal, e uma frase que vinha em seguida, puta, genial essa frase depois da outra! E não era coisa da imagem poética lindíssima, que também é legal, é o desenvolvimento da ideia. Eu adoro isso, adoro. E ainda tinha uma melodia interessante. E essa não-formalidade musical, que você está me dizendo que ele era um mau instrumentista, vamos dizer, mas eu adoro, para tirar é difícil mesmo, a gente não decora, uma parte tem sete versos, a outra tem cinco, é meio goiano, como se diz hoje. Minha cara. Eu só sei que ele foi muito um dos menestréis, me desculpando, como referência já usada, da minha época. Um grande falador da minha época, quando comecei. Tive muita sorte, ou azar, não sei: quando eu entrei na minha juventude de verdade, adulta, o Brasil começou a abrir a ditadura, e eu achei que ia ser sempre assim, gente. É aquela autorreferência do jovem, falei: “Ah, estou fazendo 20 anos, a ditadura está acabando, que legal, e tem o Belchior”. Era muito emblemático para mim, muito forte. Belchior, Fagner, o primeiro disco do Fagner (Manera Frufru Manera, 1973), eu sou louca. Os primeiros discos do Fagner eu sou louca, os primeiros discos do Belchior. O aparecimento de Simone, de Alceu Valença, de uma belíssima do Ednardo eu era louca, Zé Ramalho, Amelinha, tinha a ver com essa sede de Brasil que a gente tinha. Depois de 20 e tantos anos de ditadura, era a retomada do Brasil. Sex symbol na minha geração era Gal Costa, era peito pequeno e bunda grande, cabelão crespo. O chique era ir para o Nordeste. Não os de agora, que implantam o peito grande. Fico vendo isso. Tanto que outro dia encontrei uma amiga de colégio que eu achava que tinha o peito mais lindo do mundo, gigante e lindo, ficava silêncio no vestiário quando ela tirava a blusa, ficava aquele “hm”. Ela tirou o peito na época. A gente falava: “Por quê?”, e ela: “Ah, não, tirar, tirar, tirar”. Encontrei ela outro dia, já idosa, ela falou assim: “Ai, botei silicone”. Eu quase dei um tapa na cara dela (risos). Falei: porra…

TB: Isso que Marisa falou é muito louco, às vezes ele coloca uma notinha, um acorde, para completar uma sílaba que faltava. A música é cheia de pegadinha, volta na outra parte, vem de novo. Por isso que comparam com Bob Dylan, né?

FM: Isso mesmo que eu ia perguntar. Jotabê, fala um pouco da coisa do bardo, Bob Dylan, talvez Zé Ramalho também, do cara ir contando uma história, com uma base.

JB: É, tem um aspecto “cronístico” dele muito, muito evidente. Tem isso que Marisa falou, ele fala com a gente assim, daquele jeito, “você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo”. É uma conversa, é sempre uma conversa. E ao mesmo tempo tem a evolução dele – na verdade não é evolução, já começa assim. O primeiro disco, que se chama Belchior (1974), mas todo mundo conhece como Mote e Glosa, é um disco concretista, absolutamente concretista, cheio de experiência de linguagem. E foi um fracasso, inclusive quase levou Belchior à ruína, a voltar para o Ceará, porque não vendeu nada. E Mote e Glosa é uma experiência radical de linguagem. Mesmo quando canta o Nordeste nesse disco, ele canta com uma separação silábica, de formação de blocos de sentido, “misericordiosissimamente, misericordiosi, misericordiosiosiosi'”. Ele é um repentista, só que das estruturas da linguagem.

MO: Esse jeito de compor, dizendo, contando, é uma tradição bem nordestina, de menestrel mesmo, né?

JB: Sim, e tinha essa coisa da ruptura da linguagem. Qual que era a pergunta mesmo, Fabio? Esqueci…

FM Conta sobre essa coisa do bardo, Dylan, de colocar uma base e contando uma história às vezes longa.

JB: Sim, tem o primeiro disco, que é de 1974, Mote e Glosa, esse que falo, e de repente tem Alucinação, que, aí sim, é Bob Dylan total. Acontece uma mudança total no jeito de ele fazer música, de um disco para outro. O que aconteceu? Aconteceu que aquele primeiro foi um fiasco. Aconteceu que ele descobriu também a música do Dylan, ele não sabia da música do Dylan. A ex-mulher dele, Ângela Belchior, é que deu para ele um disco do Dylan pela primeira vez. Ele ouviu e ficou fascinado, tinha tudo a ver com ele. E aí faz Alucinação. Se você notar, a aproximação é muito mais adequada, dizem que ele é dylanesco no Alucinação. E ele volta a fazer grandes saltos em direção a outros tipos de trabalho de linguagem. Desenvolveu esse fascínio pelo Bob Dylan tardiamente. Ele começa mesmo com os Beatles, é a primeira referência externa dele. E a primeira referência de todas é Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga e Cego Aderaldo.

MO: Ele tinha uma pinimba com Caetano Veloso, né? Várias referências ao Caetano, “aquele compositor baiano”, “aquele velho compositor baiano”.

JB: Tinha, tinha. Ele tinha acho que, de certa forma, uma coisa ideológica. Belchior achava que o Caetano perdia um pouco a identidade…

MO: Festivo.

JB: É, era um pouco festivo.

TB: Jotabê, no livro você conta um pouquinho de quando de repente o Fagner virou diretor artístico de uma gravadora, não foi? E aí boicotou toda a galera do Nordeste?

JB: Fagner é controverso.

MO: Gente, fofoca (risos)!

JB: Fagner é controverso, porque tem várias imagens entre o pessoal do Nordeste. Nenhuma delas é de um vilão, mas é de um cara que tem um comportamento meio binário, sabe? Num momento ele é uma coisa, no outro é outra.

MO: Bipolar, seria?

JB: É. E um amigo me disse isso depois, se ele tivesse me falado antes eu tinha usado no livro: Belchior e Fagner são o Mozart e o Salieri da música cearense. Mozart é o Belchior, então isso foi mal assimilado pelo Fagner.

MO: Eles nunca compuseram juntos? Essa música que tem no primeiro disco do Fagner, “Moto 1”, era essa que eu queria dizer, Fábio.

JB: Essa não é a única, porque tem “Mucuripe”, que é uma parceria dos dois, e tem “Aguapé” (1979), que os dois gravaram juntos, mas que não é dos dois, é do Belchior. Tem os dois como parceiros cantando, cantando “Na Hora do Almoço” nos festivais, eles cantaram juntos. E tem eles como amigos, mas na verdade eram aquele tipo de polarização em que a criatividade sai com choque, sabe? É quase como um Lennon e McCartney também.

MO: Karma.

JB: É. Tem esse estranhamento. Quando escrevi isso pela primeira vez, baseado em quase 50 depoimentos de amigos e músicos, que ele e Fagner tinham uma pinimba mal resolvida, Fagner ficou bravo, muito bravo. Não gostou nada. E tem um fato que narro no livro, que é uma briga dos dois em um apartamento de Copacabana. Eles dividiram o apartamento com vários artistas dessa geração do pessoal do Ceará, Jorge Mello, Cirino – Ednardo não, Ednardo veio para São Paulo. Eles dividiram o apartamento, brigaram por um motivo besta, chegaram às vias de fato e um puxou o instrumento cortante para o outro. Acho que eram facas.

MO: Gente. Mas você não sabe, podia ser uma lata de molho de tomate enferrujada, uma coisa de tétano, meu (risos).

JB: Mas ele desmentiu, disse que não era uma faca, era uma tesoura.

MO: Ah, melhorou muito (risos).

FM: Jotabê, para devolver a pergunta da Marisa, qual é a do Caetano?

JB: A do Caetano é intelectual, é um achismo intelectual, que Belchior sempre tratou no âmbito das canções, nunca foi uma coisa que um bateu boca com outro, ou então ele destratou, ou efoi deselegante com Caetano. Não tem essa, ele não é tipo Lobão e Caetano, que Lobão foi grosseiro, ou Lobão e Chico Buarque, ou Lobão e qualquer pessoa do mundo.

MO: Demorou a cair a ficha. Como ele briga (risos).

JB: Belchior era muito cavalheiresco, incapaz de fazer uma coisa muito grosseira com alguém, era o cara mais cavalheiro, o mais doce dos cearenses ali. Mas ele tinha uma discordância ideológica, digamos assim. Não chegava a ser ideológica, mas com Caetano ele expressou em duas ou três canções, sacaneou “Baby” (1968), do Caetano, em uma canção menos conhecida. Mas por quê? Porque Belchior estava querendo liderar uma espécie de enxame de pessoas rumo à latino-americanidade eE rumo à confluência latino-americana. Ele batalhou muito por isso. Não é à toa que foi morar no Uruguai no final da vida.

FM: Jotabê, como a gente está nesse setor de pinimbas, conta um pouco da pinimba entre Raul e Belchior.

MO: Setor de pinimbas é muito bom (risos).

JB: Bom, Belchior explodiu exatamente na mesma época do Raul. Os dois foram notados como grandes expressões da nova música brasileira na mesma época, uma época bem pródiga. Fagner também, todos daquela época. Só que Raul achava que havia uma certa condescendência da crítica e dos programas de auditório e do jornalismo em relação à música de protesto, porque era uma música universitária, era mais assimilável, mais… Não mais assimilável, mas mais…

MO: Pop.

FM: É por isso que a letra do Raul é “qualquer rapaz latino-americano que só sabe se lamentar”?

JB: Raul pegou Belchior para Cristo nessa história, mas na verdade Belchior era simbólico, era a música de protesto, aquela música que ele chamava de protesto. Ele chutou o balde de todo mundo. Fala de várias pessoas na mesma canção, “Eu Também Vou Reclamar” (1976). Raul tinha a língua solta nesse sentido.

KB: Tem uma coisa também no meio disso tudo, que é de essas pessoas todas serem do Nordeste, e em um certo momento passam a ser nacionais. Porque no Nordeste você é regional, a região é só do Nordeste. Quando você é do Rio e São Paulo, você é nacional. Então tem isso de eles virarem nacionais ao mesmo tempo, e tem muito desse ponto de vista, acho, do que a gente lá chama de Sudeste, que é muito mais que Sudeste. Mas esse ponto de vista também é daqui para lá. Acho que tem a ver também com o que é que foi ressaltado.

MO: Você tem razão. Karina é do Nordeste, Jotabê também. Agora, venha cá. Por acaso, Caetano e Raul são da Bahia. Bahia é Nordeste?

KB: Bahia é Nordeste. Meu pai é da Bahia e minha mãe é de Pernambuco, e qualquer coisa que eu e meu irmão fazíamos de errado ele falava que era nordestino. Agora, eu queria só falar uma coisinha, essa música que a gente lançou, que Marisa introduz com um texto que a gente pegou do livro, como todos os textos que a gente faz durante o show são do livro do Jotabê [diz o trecho: “Não é simplesmente a arte ou a informação que estão sendo censuradas, mas todo o povo. E, como é mais difícil censurar todo o povo, censuram-se os intelectuais, os artistas, a imprensa. (…) Eu quero que o poder não mande em mim. Minha utopia é paradisíaca, edênica, dionisíaca. Eu acho mais importante cuidar da felicidade das pessoas do que do Produto Interno Bruto”]. A gente falando agora de pandemia, esse cara inominável falando para as pessoas voltarem a trabalhar sem dar dinheiro para quem está dentro de casa para poder ficar em casa, e Belchior dizendo: “Para mim é mais importante a felicidade das pessoas do que o Produto Interno Bruto”.

MO: É incrível. É incrível, para o momento é incrível.

JB: Todas as entrevistas dele dessa fase são de uma lucidez inacreditável. E uma visão de política muito sofisticada, que envolvia já o ambientalismo, envolvia tudo em um pacote. Era muito refinado., e até estranho, porque de repente surge um cara assim de um mosteiro do Ceará. Na verdade, é que isso acontece o tempo todo, nós é que não percebemos.

ZS: Deixa eu fazer uma pergunta: por que ele sumiu? Ele era muito antissocial, muito mal-humorado. Qual foi a frustração, o bode dele? Só para pegar essa carona nisso que o Jotabê estava falando.

JB: É, Marisa lançou uma série de possibilidades, e eu disse que todas elas são corretas, por quê? Porque Belchior teve uma desilusão com a indústria da música, que abandonou ele, não, que virou as costas para ele. Ele tinha grandes contratos até o começo dos anos 1980, depois começou a virar isso. E aí tentou também criar uma cena independente para ele mesmo, comprou seu próprio selo, seu próprio estúdio de gravação, e não deu certo. Não era bom administrador, bom gestor. E isso foi deixando ele meio amargo, amargurado nesse sentido. Também tinha o fato de que até enquanto está no auge – e isso é notório em toda carreira artística – você tem uma bajulação das emissoras de TV. Quando não está, não tem bajulação nenhuma, nem tem convite nenhum. Essas coisas deixaram Belchior meio amargurado. Outra coisa tem a ver com a própria ansiedade dele de dizer coisas. Ele achava que já tinha dito na música, tudo que ele tinha para dizer. Hoje concordo com ele. Está tudo ali, se você pega os cinco primeiros discos dele, Mote e Glosa, Alucinação, Coração Selvagem…

MO: Coração Selvagem é lindo. Amo Coração Selvagem.

JB: …Todos os Sentidos (1978) e Era uma Vez um Homem e o Seu Tempo (1979), nenhum artista que eu conheça produziu em sequência cinco discos tão extraordinários, tão bons. É muita coisa, nós sabemos disso. Depois ele passa para uma maturidade artística que é meio renegada. Vivi uma fase em São Paulo, trabalhando como repórter nos cadernos culturais, na era yuppie, como diz a Marisa…

MO: Os peitos foram crescendo.

JB: …Que gostar do Belchior pegava mal, percebe?

MO: Super. E as pessoas confundem muito: “Ai, o Belchior tem o timbre anasalado”. Tenho um grande amigo que tocou comigo, Hugo Hori, que foi da banda do Belchior e fala da prodigalidade da voz dele. Ele tinha uma voz enorme, possante, gigante, cantava muito, e forte, alto, longe, uma coisa de potência mesmo, que não usava microfone. Mas tem gente que implica com o timbre anasalado, “ah, o Belchior, mimimi”. Eu falo: “Bicho, tu já ouviu as letras? Por que você acha que Elis estoura com as músicas dele, que toda cantora e todo cantor pegam as músicas dele?”. As pessoas tinham um preconceito com o jeito dele interpretar, sei lá, preconceito com o bigode, preconceito com…

FM: Preconceito contra o Brasil.

MO: Preconceito contra o Brasil, contra o Nordeste.

TB: Mas Bob Dylan também tinha isso, né?

JB: Bob Dylan, com aquela voz anasalada, arrombou as portas e fez com que isso virasse gosto dominante também, percebe? Fagner fez isso de certa forma.

MO: E o preconceito? “Nordestino falando difícil? Nordestino que estudou?” A esquerda brasileira é capaz de…

KB: Até hoje tem isso com repentistas, por exemplo. Eu estava conversando isso esses dias com (o rapper) Max B.O., os repentistas são todos estudiosíssimos. São grandes intelectuais, inclusive os que fazem isso sem saber ler. Eles são intelectuais dos intelectuais, sabem muito sobre muitos assuntos, é uma coisa absurda. E ainda hoje você vê gente falando como se fosse “ah, que lindo”.

MO: Naïve. Primitivo.

KB: Ou tem também um outro lado, como se, “ah, o cara nasceu ali, ele aprendeu desde pequeno…” No Teatro Oficina, numa das peças d’Os Sertões, tinha uma hora que tinha um desafio de rima. E aí todo mundo virou para mim na hora: “Vai, Karina, vai, vai, vai”. E eu: “Não, gente, eu não faço desafios de rima”. “Mas você não nasceu lá?” “Eu não nasci não, amigo”. Tem muito isso: “Ah, mas ele nasceu em Panelas”, o Oliveira de Panelas pegou isso ali na água.

MO: É como se agora todo morador de periferia de São Paulo soubesse rimar em uma rinha de rima, fosse o Emicida, né? Entendi.

Colaboraram Maria Vitória Royer e Priscila Moterani

Fabio Maleronka Ferron é professor de produção cultural contemporânea, programação e curadoria. Foi coordenador do Circuito Municipal de Cultura de São Paulo e curador da Virada Cultural em 2014 e 2015. Integrou o Conselho Gestor do Auditório Ibirapuera (2013-2016) e o Conselho de Administração da Spcine (2015-2017). É mestre em estudos culturais pela Universidade de São Paulo (USP) e organizador e co-autor do livro Depois da Última Sessão de Cinema: Spcine, Audiovisual e Democracia.

Renata Rocha é arquiteta urbanista graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e mestre em administração pública e governo pela FGV-SP. Publicou diversos artigos, capítulos de livros, estudos e pesquisas acadêmicas. A partir do pensar sobre a cidade e as questões urbanas, vem se dedicando a estudos no campo do audiovisual e desde 2017 integra o conselho do Nupepa/ImaRgens – Núcleo de Produção e Pesquisa em Audiovisual, na USP, voltado para a formação e o desenvolvimento de projetos na área do audiovisual para as ciências sociais e humanas.