JOSÉ DE SOUZA MARTINS

São Paulo tem tradição como tema musical de imigrantes e migrantes que aqui chegaram a partir do século XIX, vindos desse imenso mundo que nos rodeia, os que vieram empurrados pelas adversidades de muitos lugares, particularmente a partir do fim da escravidão no Brasil.

Paulo Prado, patrono da Semana de Arte Moderna, escreveu um livro que, nesse sentido, se tornaria referência no dizer o que somos: Retrato do Brasil – Ensaio sobre a tristeza brasileira. Pode ser tomado como um meio de compreensão do romantismo que pauta o apreço do imigrante e do migrante pelos temas da saudade do lugar de origem, pelo lá longe que ficou para trás, que marcou sobretudo a música sertaneja dos anos 1920 a 1950. Quando a cidade de São Paulo se define tematicamente como lugar de perdas e de perdição.

O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!

QUERO APOIARO grande Cornélio Pires, pai do gênero, um etnógrafo da cultura caipira, deu-nos a documental e significativa Moda do bonde camarão, de 1929, cuja mais expressiva interpretação, em dialeto caipira, é, no meu modo de ver, a de Inezita Barroso. Música que ela mesma gravou também traduzida para o português. Nessa composição, o autor, sem o querer, produz um documento de que a música sertaneja, estruturalmente, se explica, em suas melhores composições, como expressão do que Karl Manheim define como pensamento conservador. No cenário urbano e metropolitano, portanto fora do contexto, o é como forma de crítica social. Forma de reconhecimento da cidade não por aquilo que lhe é próprio, o urbano, mas como ultrapassagem do atraso pré-moderno, nas narrativas de suas anomalias de convivência social pobre. Reveladas na percepção de contrastes do lugar de chegada em relação ao lugar de origem, dos que vinham de uma socialização baseada na família e na comunidade, ambas aqui em desagregação.

No lugar de chegada como o socialmente destrutivo de dessocialização e não de ressocialização dos chegantes e forasteiros. Não de acolhimento, mas de estranhamento. De perecimento no consumo de signos da pobre abundância da sociedade de consumo para os que vêm de fora e para os que vem de baixo, que é o lá longe da sociedade de classes. Contradição expressa intensamente em Minha menina Jesus. O que, diferentemente do que muitos dizem, não é ironia, mas temor e pranto, sentimento de perda e de finitude. A separação dos que vêm em relação aos lá ficam. Expressão de perdas e não de ganhos, no reduzido ao mero deslumbramento de uma cidade em que o comprar se sobrepõe ao usar, o passar e espiar ao morar e vivenciar.

O lugar em que se chega partindo. Ou em que se chega aos poucos não como solitário indivíduo, mas como família em longos anos de lento percurso até a estação do Brás, como mostrou Eunice Durham em clássico estudo antropológico – A Caminho da Cidade.

Seres humanos que migram aos pedaços, de tempo e de gente, para reencontrarem-se no todo da família, aos poucos e finalmente, na São Paulo do pouco no muito. Um nascer pela segunda vez na gestação fora do útero materno, na espera da partida para a espera da chegada num pau de arara ou num trem da Central do Brasil. Não raro para não encontrar ninguém à espera.

O que mostrava esta cidade à percepção dos que vinham de fora, e ainda vêm, que ela já se tornara lugar do desencontro no encontro, do indivíduo no lugar da pessoa. Um lugar de discriminação social, de coisificação da pessoa, de preconceito e de estigmatização. No final do século XIX e no começo do século XX eram os italianinhos e carcamanos. Nos anos 1930 eram os caipiras fugidos da decadência dos cafezais inutilizados pela crise econômica de 1929. As sobras humanas da crise alheia. Em meados dos anos 1950, eram os “baianos”, assim chamados mesmo que fossem cearenses, paraibanos ou alagoanos. As sobras da seca e da expulsão da terra.

O jornalista alagoano que escrevia sob o pseudônimo de Judas Isgorogota publicou, em 1947, pela Saraiva, um livrinho primoroso cujo mais belo poema é o que lhe dá o título – Os que Vêm de Longe. De certo modo, nele o autor demarca uma consciência possível da polarizada subjetivação das injustiças sociais em relação a quem chega e é estigmatizado e, no estigma, rechaçado ao mesmo tempo:

Vocês não queiram mal aos que vêm de longe,

aos que vêm sem rumo certo, como eu vim; as tempestades

é que nos atiram

para as praias sem fim…

(…)

Depois, já se sabe… Depois é isso mesmo …

a gente vem vindo, tal qual como eu vim,

sem Deus, sem destino, sem sorte, sem nada,

até dar à costa num mundo sem fim…

Tom Zé, em suas composições relativas à cidade de São Paulo, faz uma verdadeira etnografia de suas anomalias, de ruas cujos nomes idílicos e afetivos desdizem o que são, como em Angélica, Augusta e Consolação. Mas não faz só isso. Em sua obra, ele desenvolve e expõe uma percepção negadora do romantismo de quase um século de concepções de forasteiros que não se reconheceram nela e que nela viveram e vivem como exilados e degredados. Não raro, os que vieram para voltar, que, porém, se perderam no meio do sonho.

Tom Zé, nas composições referidas a São Paulo, faz uma etnografia cantada de ruptura com o repetitivo da tradição e de seu imobilismo do falar sem dizer. Nelas ele não é nem o migrante nem o imigrante das incertezas. Muito provavelmente, em sua arte de encontro do belo e expressivo sob o monturo da anomia social das sociedades que se desagregam de uma interpretação como na sociologia de Émile Durkheim.

Tom Zé é consciência e protagonista da revolução urbana de que trata Henri Lefebvre. De vários modos, Tom Zé expressa em sua obra uma concepção lefebvriana do mundo, a da insurgência dos resíduos. É impossível compreender sua música de fundo sociológico sem reconhecê-la como obra de um pensador original, de um filósofo que cria ao desconstruir o falso do monturo da abundância da sociedade de consumo e da cidade de desencontros.

Ao identificar os avessos do romantismo, os de uma sociedade que se tornou pós-moderna sem ter sido propriamente moderna, para citar Néstor Garcia Canclini, em relação à América Latina, antropólogo argentino radicado no México, em seu livro Culturas Híbridas: somos pós-modernos desde sempre.

Em Tom Zé, um conceito chave de sua obra antiaristotélica é “lixo lógico”. E nisso é decisiva sua origem e sua educação em Irará, no sertão da Bahia, e seus estudos em Salvador, referências que se negam e explicam o todo de que nos avessos são constitutivas.

Só uma grande sensibilidade interpretativa da realidade perceberia que Irará desdiz Salvador e nesse desdizer expõe os fundamentos de um saber desconstrutivo e revelador ao mesmo tempo, o imenso capital cultural que o lógico despreza, as revelações dos resíduos e monturos, cheios de sonoridades nos ruídos criativos e inovadores, revolucionários, do que o mesmo Henri Lefebvre define como o incapturável e insubmisso subterrâneo dos poderes.

Tom Zé liberta sonoridades aprisionadas pelos poderios da superfície. Ele cria porque é subversivo e é subversivo porque insubmisso e inconformado, isto é, não foi capturado pelas dominações mediadoras de nosso conformismo alienador, que se expressa em situações políticas como a que estamos vivendo. Não foi por acaso que a cidade de São Paulo tenha sido capturada como palco do extremismo reacionário que, através do antirreligioso da religião e do antidemocrático da política de sujeição, espera transformar o povo num povo carneiril, num povo outra vez escravo.

Para compreender o método e a poesia insurgentes de Tom Zé, valho-me de duas de suas, nesse sentido, mais expressivas composições. São São Paulo e Minha menina Jesus, no meu modo de ver as que o imortalizam. Se levarmos em conta que, no que é hoje o Pátio do Colégio, no século XVI, índios Tupiniquim e o próprio Tibiriçá, realizaram ritos antropofágicos ao almoçar os corpos de seus inimigos, diante dos olhos e do protesto dos padres jesuítas, perceberemos que São Paulo não nasceu santa. Tom Zé, santamente, usurpa a autoridade do Papa e, finalmente, canoniza a nossa São Paulo. Assim, revoluciona o modo de nos vermos no reconhecimento da santidade que tem no fato de ser reveladora do pecado das contradições sociais. E do pecado da injustiça de tomar como real o aparente e ilusório.

A obra de Tom Zé é epistemologicamente uma obra de superação de nossa hipocrisia histórica, no impasse do progredir como retrocesso, de recuar no avanço. Como Alice do Outro lado do Espelho, do clérigo e matemático inglês Lewis Carroll, quanto mais caminhamos mais longe ficamos de nosso destino. Neste 2025 já estamos na Washington do nosso rumo errado. Nossos quinta-colunas já estão lá antes de Trump estar aqui. Convencidos, à brasileira, que não só chegamos e até ultrapassamos metas e fronteiras.

A matéria prima paulistana de Tom Zé é nossa alienação, nossa falsa consciência a respeito do que somos. E nisso, as revelações dos contrários. Ele nos mostra que somos o duplo, o visível e o invisível, o estar quando ausentes. Dizia ele no ano trágico de 1968, da São Paulo da festa que acabava sem ter começado:

São, São Paulo quanta dor

São, São Paulo meu amor

São oito milhões de habitantes

De todo canto em ação

Que se agridem cortesmente

Morrendo a todo vapor

E amando com todo ódio

Se odeiam com todo amor.

(…)

Santo Antonio foi demitido

Dos ministros de cupido

Armados da eletrônica

Casam pela TV

Crescem flores de concreto

Céu aberto ninguém vê

Em Brasília é veraneio

No Rio é banho de mar

O país todo de férias

Aqui é só trabalhar

Porém com todo defeito

Te carrego no meu peito

São, São Paulo quanta dor

São, São Paulo meu amor

Dez anos depois, em 1978, com “Minha menina Jesus”, quando o Brasil já havia se tornado um país cinzento, Tom Zé descreve no que é, para mim, sua mais memorável composição, a São Paulo que já não é santa, que se perdeu no emaranhado do consumo e nele o da manipulação das consciências. O das técnicas da sociedade dos máximos para fazer com que seus cidadãos se conformem com os mínimos e fragmentários resíduos do que nos faz personagens da sociabilidade do monturo, do lixo lógico.

Valei-me, minha menina Jesus

Minha menina Jesus

Minha menina Jesus, valei-me

Valei-me, minha menina Jesus

Minha menina Jesus

Minha menina Jesus, valei-me

Só volto lá a passeio

No gozo do meu recreio

Só volto lá quando puder

Comprar uns óculos escuros

Com um relógio de pulso

Que marque hora e segundo

Um rádio de pilha novo

Cantando coisas do mundo, pra tocar

Lá no jardim da cidade,

Zombando dos acanhados

Dando inveja nos barbados

E suspiros nas mocinhas

Porque pra plantar feijão

Eu não volto mais pra lá

Eu quero é ser Cinderela

Cantar na televisão

Botar filho no colégio

Dar picolé na merenda.

Viver bem civilizado

Pagar imposto de renda

Ser eleitor registrado

Ter geladeira e tv

Carteira do ministério

Ter CIC, ter RG

Bença, mãe

Deus te faça feliz

Minha menina Jesus

E te leve pra casa em paz

Eu fico aqui carregando

O peso da minha cruz

no meio dos automóveis, mas

Vai, viaja, foge daqui

Que a felicidade vai

Atacar pela televisão

E vai felicitar, felicitar

Felicitar, felicitar

Felicitar até ninguém mais respirar

E vai felicitar, felicitar

Felicitar, felicitar

Felicitar até ninguém mais respirar

Acode, minha menina Jesus

Minha menina Jesus

Minha menina Jesus, acode

Acode, minha menina Jesus

Minha menina Jesus

Minha menina Jesus, acode

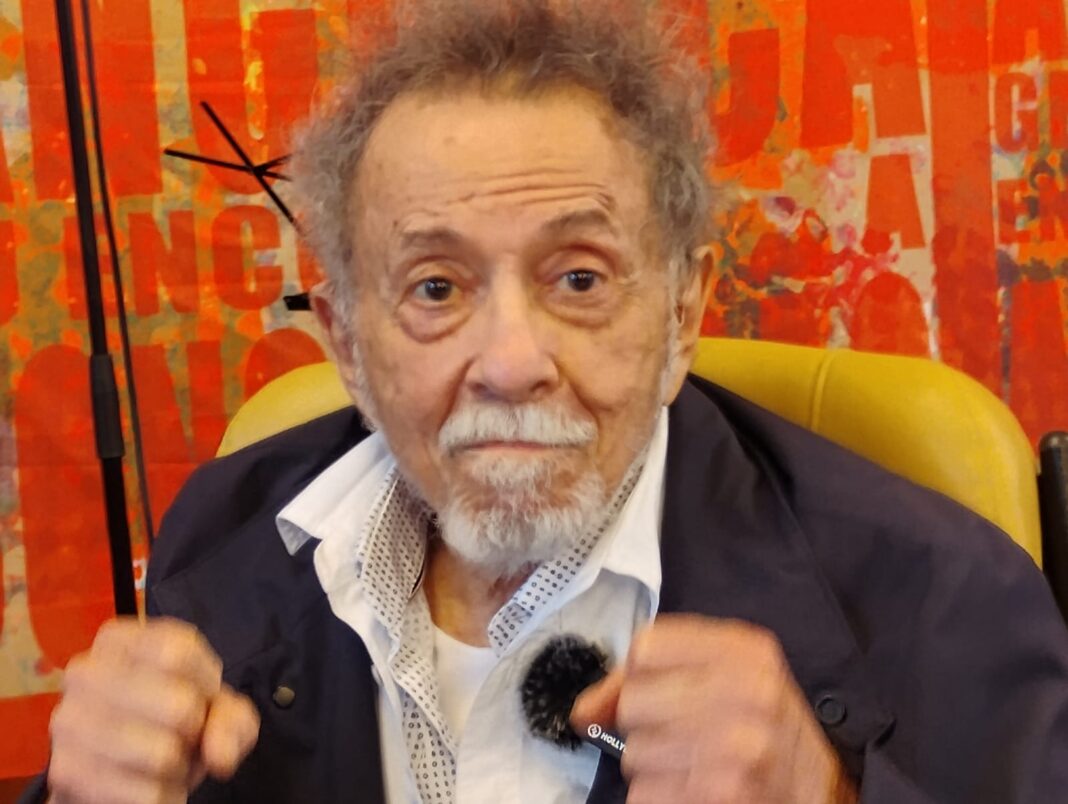

José de Souza Martins, 86 anos, é professor titular aposentado de Sociologia e professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Mestre, doutor em Sociologia pela USP, foi eleito fellow de Trinity Hall e professor da cátedra Simón Bolívar da Universidade de Cambridge. Professor visitante nas Universidades da Flórida e de Lisboa, membro da Junta de Curadores do Fundo Voluntário da ONU contra as Formas Contemporâneas de Escravidão, professor Honoris Causa da UFV, da UFPB e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ganhou três prêmios Jabuti de Ciências Humanas com as obras Subúrbio (1993), A chegada do estranho (1994) e A aparição do demônio na fábrica (2009), entre outros prêmios. Esse texto é o discurso que o professor Martins proferiu no sábado, 6, na Câmara de Vereadores de São Paulo, na festa de entrega do título de Cidadão Paulistano para o cantor e compositor baiano Tom Zé, de 89 anos (o compositor que mais fez canções para a cidade de São Paulo), na ocasião divertidamente chamado por José Miguel Wisnik de "Adoniran Baiano". O texto foi gentilmente cedido pelo intelectual para publicação no FAROFAFÁ.

Muito bom o texto,obrigado pelo post.