Um dos criadores do som que se convencionou chamar de samba-jazz, o pianista Dom Salvador, paulista nascido em Rio Claro há 84 anos, está em atividade na música desde 1961. Pelos últimos 50 anos dessa estrada, desde 1973, Salvador da Silva Filho tem vivido no Brooklyn, em Nova York, onde alterna concertos em sexteto e gravações eventuais (como a de Samborium, editado em novembro passado pelo Dom Salvador Trio, completado pelos músicos brasileiros radicados nos Estados Unidos Gili Lopes, no contrabaixo, e Graciliano Zambonin, na bateria) com a atividade relativamente modesta como pianista de fundo no restaurante The River Café, instalado há 45 anos à beira-rio, junto à ponte que liga o Brooklyn a Manhattan. “Abriram em 1977, e estou lá desde o primeiro dia”, orgulha-se Dom Salvador em entrevista por vídeo, contando que, em consequência da pandemia, seu trabalho diário foi reduzido a “apenas” cinco noites por semana.

Luta e modéstia à parte, o artista fez história em seus 39 anos de Brasil, no samba-jazz e fora dele. Cedo, participou de um grupo de baile formado apenas por músicos negros, chamado Oliveira e Seus Black Boys, e foi pioneiro na febre de trios musicais que modelaram o samba-jazz para além dos limites quase exclusivamente brancos da bossa nova da zona sul carioca. Integrou o Copa Trio, do baterista carioca Dom Um Romão, que definiu o som do histórico Beco das Garrafas, em Copacabana, acompanhando artistas iniciantes como Jorge Ben (Jor), que em 1963 deu ao samba-jazz o nome de Samba Esquema Novo, e Elis Regina. Na primeira apresentação da cantora gaúcha no Beco, em 1964, o acompanhamento era do Copa Trio, com Dom Salvador ao piano. A seguir, ele compôs o Rio 65 Trio, com Edison Machado, na bateria, e Sérgio Barrozo, no contrabaixo.

Anos 1960 adiante, quando os Estados Unidos mergulhavam no “black is beautiful” e traduziam a nova consciência racial musicalmente em soul e funk, o produtor Helcio Milito, egresso do trio fundamental da bossa e do samba-jazz, Tamba Trio, cunhou a alcunha “Dom” e instou Salvador a formular sua própria noção de black power, que culminou na formação de uma nova sonoridade, sucessivamente apelidada sambalanço, samba-funk, samba-soul, samba-rock etc. Salvador iria além do samba na fusão, gravando baiões do pernambucano Luiz Gonzaga (“Asa Branca“, em 1969, e “Juazeiro“, em 1970) e outros gêneros de raiz brasileira em black power. A corrente black hippie ganhava expressão brasileira com “Tio Macrô“, do primeiro disco solo, Dom Salvador (1969). Foi também nesse contexto que o músico paulista gravou o piano de “Jesus Cristo“, hino gospel que o capixaba Roberto Carlos lançou em 1970, quando se aproximava transitoriamente da sonoridade black power.

Nascia, nessa conversão, a big band Dom Salvador e Abolição, formada por nove músicos negros e originada no levante racial do 5º Festival Internacional da Canção da Rede Globo, em 1970. O pianista classificou na quinta posição uma composição loquazmente denominada “Abolição 1860-1980”. Nessa etapa, Dom Salvador chegou a se aventurar como compositor de música popular, transitando do samba-jazz instrumental para canções gravadas por Taiguara (“O Vencedor”, 1969), Claudia (“Moeda, Reza e Cor“, 1971), João Só (“Quem Sabe o Amanhã“, 1971), Renata Lu (“Sambaloo“, 1971) e a dupla Dora e Walter (“Unificação“, 1972, “Passo a Passo“, 1973). Vindo de temporada nos Estados Unidos e inspirado pelos Panteras Negras, Toni Tornado, vencedor do 5º FIC com o baladão soul “BR-3”, gravou uma versão explosiva de seu épico “Uma Vida“, também um dos carros-chefes do único LP de Dom Salvador e Abolição, Som, Sangue e Raça (1971).

O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!

QUERO APOIARPartindo da Abolição, o saxofonista Oberdan Magalhães conduziria parte dos companheiros de grupo para a formação, na segunda metade daquela década, da Banda Black Rio, o produto mais incendiário da movimentação suburbana de bailes afrocentrados (e libertos dos limites do samba), até hoje lembrada como black Rio. No mercado estadunidense, o músico paulista fez os arranjos para o LP Turn the World Around (1977), do ídolo pop estadunidense-jamaicano Harry Belafonte, e gravou com artistas de jazz como Robin Kenyatta (Nomusa, 1975), Paul Horn (em Altura do Sol – High Sun, 1976), Lloyd McNeill (Treasures, 1976), Charlie Rouse (Cinnamon Flower, 1977), Herbie Mann (Sunbelt, 1978).

Na entrevista abaixo, Dom Salvador fala sobre samba-jazz, samba-funk e Samborium, batizado a partir da regravação da fundadora “Sambório“, que ele compôs e gravou em 1966, em seu segundo álbum instrumental sob a denominação Salvador Trio, completado por Edson Lobo, no contrabaixo, e Victor Manga, na bateria.

Pedro Alexandre Sanches: O senhor mantém vínculos com sua cidade natal?

Dom Salvador: Ah, claro, tenho muitos parentes em Rio Claro, continuo indo lá. Não tive oportunidade de voltar durante a pandemia, mas espero voltar este ano. Saí de lá em 1961, tinha 22 anos. Fui para São Paulo, fiquei cinco anos e fui para o Rio, em 1964.

PAS: E então participou da cena do Beco das Garrafas?

DS: É, foi uma coisa incrível que aconteceu. Naquela época o Rio de Janeiro era onde a coisa fervia mesmo, com a bossa nova. Tive a oportunidade de me mudar para lá, depois de trabalhar muito tempo em São Paulo com um grupo chamado Oliveira e Seus Black Boys. Fiquei dois anos e meio nesse grupo, tocando na noite. A onda era boate, tocávamos muito. Aí a oportunidade surgiu através do baterista Dom Um Romão, que tinha um conjunto chamado Copa Trio, que acompanhou Jorge Ben em “Mas Que Nada” (1963), adicionado com Meirelles e Os Copa 5. Depois que gravaram o disco, Dom Um formou um grupo chamado Copa Trio, e coincidiu que uma noite estavam fazendo uma temporada em São Paulo e me viram tocando na Baiúca, numa noite só de canjas. Tinha um duo com baterista e baixista americanos, acompanhando um pianista concertista que tocava música clássica e também jazz. Quando terminavam o concerto, os dois saíam para dar canja, e foram para a Baiúca. Acabei dando canja também, e Dom Um estava lá com Flora Purim, que era casada com ele. Me chamaram na mesa e perguntaram se eu me interessaria em ir para o Rio para tocar com o Copa Trio, porque o pianista que tocava antes saiu. Topei, sempre tive muita vontade de tentar a vida no Rio.

PAS: Então seu início no Beco das Garrafas foi tocando no Copa Trio?

DS: Foi. Fizemos show com Quarteto em Cy, depois com Elis Regina. A primeira vez que Elis se apresentou no Beco das Garrafas foi com o Copa Trio. Depois Dom Um Romão não ficou muito tempo no Rio, porque estava indo e voltando para gravar nos Estados Unidos. Surgiu uma oportunidade para ele ir e tivemos que desmanchar o Copa Trio. Logo em seguida, fiz um trabalho com Marcos Valle, o primeiro show dele, no Beco das Garrafas. Para encurtar a história, foi ali que surgiu um novo trio, chamado Rio 65 Trio, com Edison Machado e Sérgio Barrozo. Foi muito legal o show, mas o trio não durou muito tempo, não. Edison também estava viajando, indo e voltando. Foi exatamente na época em que tinha vigência a música do rock, o iê-iê-iê, então começou a atrapalhar todo mundo do pessoal da bossa nova. Mas tive muita sorte, comecei a trabalhar em estúdio de gravação e consegui um emprego na gravadora Odeon. Trabalhei lá de 1966 até sair do Brasil, em 1973. Em março vai fazer 50 anos que estou aqui em Nova York.

PAS: Quem eram Oliveira e Seus Black Boys?

DS: Era um grupo que fazia baile, essa era a especialidade do grupo. Havia vários clubes americanos naquela época, que tocavam rock, calipso, twist, o início daqueles grupos como tinha nos Estados Unidos, de doo-wop. Oliveira teve a ideia de fazer um grupo só de negros, e botou o nome de Oliveira e Seus Black Boys. Eu cheguei quando ele estava formando o grupo. Era muito raro no Brasil ter pianista negro. Fiquei até ir para o Rio de Janeiro.

PAS: Grupos só de negros eram raros naquele tempo?

DS: Naquela época tentaram, principalmente no Rio, tinha orquestras de negros como a do Cipó, do Astor, mas nunca foi à frente. Mas o grupo Oliveira e Seus Black Boys fazia muito baile, quando a onda era fazer baile, no Rio, em São Paulo. Em São Paulo tinha orquestras que faziam baile, de seu Sílvio Mazzuca, Osmar Milani, Élcio Alvarez, Enrico Simonetti.

PAS: Esse momento inicial de Jorge Ben foi chamado de Samba Esquema Novo. Qual foi sua participação nesse movimento, que também chamam de samba-jazz, entre outros nomes?

DS: Quando saiu disco do Rio 65 Trio, foi praticamente fora de época, porque já estava naquele movimento de Beatles, então muita gente não notou muito quando saiu. Foi depois de muitos anos que começaram a falar sobre negócio de samba-jazz. Mas na época começaram a surgir vários trios, Zimbo Trio, o Sambalanço Trio de Cesar Camargo Mariano, os trios de Luiz Carlos Vinhas, Tenório Jr. O Tamba Trio foi o primeiro, em 1962, depois veio Zimbo Trio. Tinha muito trio, muitos trios bons.

PAS: Por que havia essa tendência?

DS: É por causa também da influência do jazz americano. Os músicos ouviam muitos discos de jazz, que conseguiam através de pessoas que tinham mais condição financeira de ir para os Estados Unidos e trazer. Era difícil de conseguir discos de vinil importados no Brasil. Um comprava um disco e a gente ficava passando de um para o outro, ficava uma semana para cada.

PAS: Seu estilo musical preferido era o jazz desde o início?

DS: É, sempre gostei de jazz e, claro, de música brasileira. Fizemos essa combinação do samba com o jazz.

PAS: O disco mais recente, Samborium, ainda é um trabalho de samba-jazz, ou é só jazz mesmo?

DS: Não, é samba-jazz. Fiquei muito feliz com esse disco, porque consegui dois músicos maravilhosos. O grupo surgiu durante a pandemia, conheci esses dois músicos aqui em Nova York, ficávamos batendo papo por telefone. Como estava todo mundo sem trabalhar, eles vinham para minha casa e a gente ficava tocando, fazendo jam session, e surgiu a ideia de fazer um disco.

PAS: “Sambório” é uma música lá do início, não?

DS: Essa música eu gravei num disco do Salvador Trio. O nome da música é “Sambório” (1966), mas para o nome do disco botei Samborium.

PAS: O que seria um sambório?

DS: Antigamente a gente falava: vamos tocar um sambinha, um jazzinho. Fiz a música, um samba, um sambório, gostei do título. Sambório não significa nada (ri).

PAS: Então se passam alguns anos desse momento dos trios e o senhor lança seu primeiro disco solo, já começando naquilo que se viria a chamar de black music brasileira, black Rio, samba-funk, entre outros nomes. Como foi seu envolvimento nessa outra vertente?

DS: Essa já é uma outra coisa, foi o grupo que formei só de negros, Dom Salvador e Abolição, em 1970. Antes eu tinha gravado um disco pela CBS, Dom Salvador, em 1969, produzido por Helcio Milito, o baterista que tocava no Tamba Trio. Depois, em 1970, formei esse grupo e fizemos outro disco, que saiu em 1971, Som, Sangue e Raça.

PAS: Por que o senhor foi para esse outro lado, de música pop com vocais?

DS: Helcio Milito tinha saído do Tamba Trio e veio para os Estados Unidos. Foi a época em que estavam surgindo os grupos de funk, James Brown, Sly & The Family Stone. Helcio gostou daquela coisa e levou para produzir no Brasil. Como ele já me conhecia do Brasil, de viver tocando e de gravações, me chamou no escritório dele na CBS e falou para eu ouvir esses trabalhos que estavam acontecendo nos Estados Unidos. Eu me interessei, ele falou que poderíamos fazer alguma coisa bem parecida com aquele estilo. Acabei fazendo, mas sempre adicionando coisas do Brasil, raiz. Fiz uma mistura.

PAS: E misturou funk norte-americano com baião de Luiz Gonzaga.

DS: É, exatamente. Ficou um samba-funk, samba-soul, começaram a botar títulos. Mas o grupo não durou muito.

PAS: O senhor cantava no Dom Salvador e Abolição?

DS: Não, quem cantava eram minha esposa, Mariá (que já fora vocalista de Oliveira e Seus Black Boys), e o baterista, Luiz Carlos Batera.

PAS: Ele viria a integrar a Banda Black Rio, não é isso?

DS: Isso. Praticamente a metade da Banda Black Rio tocava comigo, Oberdan Magalhães…

PAS: Na verdade o senhor é o fundador da Banda Black Rio?

DS: Mas sabe como é, eu fui uma divisão de águas. Depois daquilo eles desenvolveram a coisa, fizeram um tipo de música mais para a dança. Fizeram muito sucesso fazendo bailes. A condição que eu tinha era abranger todos os estilos da música brasileira, da raiz. Por exemplo, na Abolição tem choro, samba, tudo, um pouco de cada coisa.

PAS: Nesse momento o senhor estava participando de um momento histórico forte, do 5º Festival Internacional da Canção de 1970, que provocou uma perseguição brava por parte da ditadura militar. Como isso afetou o senhor?

DS: (Ri.) Não, olha, graças a Deus, tenho um santo muito forte, porque nunca tive esses problemas. De vez em quando alguém telefonava para minha casa, mas nunca me pegaram no pé, não, como os outros. Quando apresentamos essa música no festival, como estava muito forte esse movimento negro nos Estados Unidos, as pessoas usando aquelas batas africanas, a ideia do Augusto Marzagão, que era o criador do festival, foi fazer isso no Brasil, no FIC. A maioria dos que se apresentaram estava usando roupas assim, à maneira africana, com cabelo afro. O pessoal da Censura não chegou a perguntar para mim, mas perguntou para minha mulher, que era a pessoa que falava mais e respondia perguntas. Perguntaram por que a gente entrava de bata africana e todo mundo descalço. Era uma onda mesmo, não tinha intenção nenhuma de levantar bandeira, a gente só estava sabendo aproveitar a coisa. Perguntaram para Mariá por que nós estávamos vestidos daquela maneira, descalços, e por que o grupo era só de negros. Antonio Adolfo estava defendendo “BR-3” com Toni Tornado, tinha vários grupos, todos brancos, aí ela falou: “Por que não perguntam por que só tem brancos nos grupos?”.

PAS: Vocês estavam mexendo num vespeiro, não? Sua música no festival se chamava “Abolição 1860-1980”, depois o grupo se chamou Abolição. Era um grito de revolta (“você precisa saber do amor/ que não tem cor”, dizia no LP da Abolição a faixa “Evo“, de Salvador e Pedro Santos)?

DS: Foi (ri), foi um mal-entendido. O letrista que fez a nossa música foi Arnoldo Medeiros, a letra dizia sobre negócio de abolição. Foi daí que surgiu o nome do grupo. Depois que ficamos em quinto lugar no festival, muitas pessoas ligavam querendo saber onde iríamos tocar no futuro. Foi assim que o grupo continuou, fizemos uma temporada no Teatro Lagoa com Jorge Ben, Trio Mocotó e Abolição.

PAS: Todos juntos, ou separados?

DS: Todo mundo junto, fizemos uma temporada.

PAS: E então o senhor acabou indo embora do Brasil. Uma coisa teve a ver com a outra? Foi uma perseguição muito pesada por parte da ditadura contra Toni Tornado, Wilson Simonal…

DS: Sabe o que aconteceu? O grupo não foi adiante. Era todo mundo jovem, as coisas rolando, eu nunca me envolvi com nada, negócio de drogas e essas coisas. Estava sendo difícil manter o grupo, porque éramos nove. O último trabalho que fizemos foi Broadway, no Teatro Ginástico. Esse show me deu muito trabalho. Os músicos chegavam atrasados, eu ficava nervoso, quase tive um ataque do coração. Foi ali que mudei, aí desfiz o grupo.

PAS: O público da banda Abolição era negro, branco ou misturado?

DS: Era misturado. O último trabalho que fizemos era bem misturado, tocávamos numa casa superbadalada, Number One, de classe alta. Ficava cheia todas as noites. Quando acabou o grupo fiquei desiludido, muito triste. Aí tive férias na Odeon, e tenho uma sobrinha que já morava aqui e sabia que eu era compositor também. Começou a conhecer um bocado de músicos de jazz, na base de Dizzy Gillespie. O marido dela era dono de um bar, me convidou se eu queria vir passar uma temporada, conhecer os músicos. Quando cheguei aqui mudei de ideia, porque as oportunidades começaram a surgir, e fui ficando. Minha mulher e meus filhos ficaram no Brasil, cinco meses depois ela veio. Tivemos que começar do nada, não tínhamos papel de permissão para ficar no país. Fui vendendo tudo que eu tinha no Brasil aos poucos, meus filhos ficaram. Minha mulher ficou um ano, depois voltou para o Brasil, e em 1975 trouxe os filhos. Foi muito difícil, muito difícil. Comecei do zero, do nada mesmo.

PAS: No tempo em que esteve na Odeon, que trabalhos o senhor fez?

DS: Eu era o pianista da casa. Toquei com todo mundo que era artista de lá. Nós trabalhávamos de segunda a sexta-feira. E não trabalhava só na Odeon, em outras gravadoras também, CBS, Continental, Mocambo. Músico estava pronto para isso. E era muito dinheiro, ganhei muito dinheiro com negócio de gravação. Muitos músicos ganharam muito dinheiro.

PAS: Quando o senhor diz todo mundo da Odeon, isso inclui Milton Nascimento, Elza Soares, Clara Nunes, Paulinho da Viola (na lista de artistas com quem Dom Salvador gravou antes de migrar, estão Flora Purim, Elis Regina, Waltel Branco, Wilson das Neves, Elizeth Cardoso, Edu Lobo, Victor Assis Brasil, José Mauro, Hermeto Pascoal, Doris Monteiro, Marcos Valle, Toni Tornado, Renata Lu, Tim Maia, Martinho da Vila, Elza Soares, Roberto Ribeiro, Silvio Cesar, Pery Ribeiro, Ugo Marotta…)?

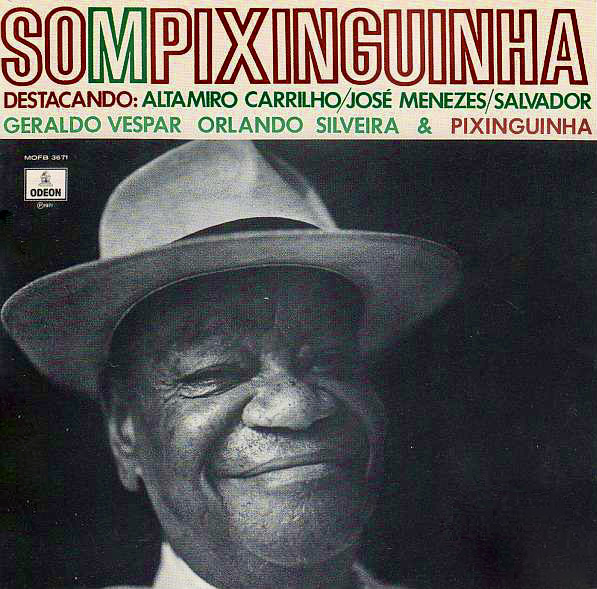

DS: Milton e Simonal traziam os grupos deles, mas no geral toquei. Tive a oportunidade de gravar o último disco do Pixinguinha, Som Pixinguinha (1971), com toda a galera da época, Altamiro Carrilho, Geraldo Vespar, Zé Menezes, Orlando Silveira, que foi quem me indicou para o disco.

PAS: Como foi a experiência com Pixinguinha?

DS: Eu só conheci ele no dia da gravação. Foi muito legal, fiquei emocionado, era um dos meus ídolos desde que eu era garoto. Meu irmão tinha os discos dele lá em Rio Claro, gostava muito de choro, Jacob do Bandolim, Abel Ferreira. Tive a honra de participar desse disco.

PAS: Isso quer dizer que o mundo do samba também era familiar para o senhor?

DS: Ah, claro. Sou antes da bossa nova, sou do samba.

PAS: Mas foi para o piano, que não era tão comum no samba. Isso explica a diferença de rumos?

DS: Não, tinha samba no piano também. Tinha muitos pianistas que tocavam.

PAS: Sentiu saudade do Brasil?

DS: Claro, claro, senti muita saudade. Foi difícil. Mas eu não queria voltar, porque estavam surgindo oportunidades e eu achava que era aqui que deveria ficar. Foi muito difícil, e é até hoje, principalmente por causa da situação da pandemia, que afetou o mundo inteiro. Mas a gente vai levando. Trabalho num lugar há muitos anos, como pianista da casa. É um lugar chamado The River Café, no Brooklyn, que existe há 45 anos. Abriram em 1977, e estou lá desde o primeiro dia. Fui para tocar numa festa antes de abrir o restaurante, fui me segurando e fiquei até hoje. É muito bom, porque a frequência é ótima. Conheci muita gente famosa lá.

PAS: Nomes do jazz?

DS: Muitos, mas muitos da música pop também, inclusive Frank Sinatra, Tony Bennett, Diana Ross, John Denver, Barbra Streisand. E vários atores de filmes, Paul Newman, Elizabeth Taylor.

PAS: Esses músicos iam para se divertir, ou para tocar também?

DS: Não, iam por causa do restaurante, que é badalado em Nova York. Conheci todo mundo, do mundo todo. É um lugar maravilhoso no Brooklyn, você vê toda Manhattan, uma vista maravilhosa.

PAS: Em 1977 o senhor foi arranjador de um disco de Harry Belafonte. Como foi?

DS: Trabalhei dois anos com ele, gravei o disco e depois fizemos uma turnê para vários países. Foi uma experiência muito legal. Também fiz uma peça na Broadway, baseada em Dona Flor e Seus Dois Maridos, em 1978. São 50 anos, é incrível. Parece que o tempo está acelerando, acho que está correndo muito. Dizem que é a cabeça da gente, e a tecnologia também. E a pandemia.

PAS: O álbum Samborium foi motivado pela pandemia?

DS: Exatamente. Quando você ouve o disco, parece que estamos tocando juntos há muitos anos. É uma jogada diferente, bem diferente do que fiz no passado.

PAS: No River Café o senhor toca com o trio também?

DS: Não, é só piano. Faço background, atmosfera. Toco músicas bem easy listening. Trabalho cinco noites por semana, de quarta a domingo. Antigamente eu trabalhava de segunda a segunda, mas por causa da pandemia não conseguiram mais, agora fecham segunda e terça. Eram sete dias, tinha brunch no domingo, também não tem mais. Muita gente que trabalhava lá foi embora para outros estados na pandemia, porque o aluguel estava difícil.

PAS: Desde que está aí, com que frequência o senhor vem para o Brasil?

DS: A última vez foi me 2018, fiz quatro shows no Sesc Pompeia, em Piracicaba e em Birigui. Era para ter ido tocar aí em novembro passado, na Consciência Negra, mas por causa da eleição… Fica muito caro, eu queria levar o grupo que tenho, um sexteto. Estou com esperança que neste ano consigamos fazer alguma coisa.

PAS: O senhor tem um sexteto ativo?

DS: É, quando faço concertos. O último trabalho foi em Los Angeles, há três meses. Tocamos no Central Park há um ano, foi muito bacana. Está tudo no YouTube.

PAS: São músicos daí?

DS: O baterista e o baixista são os do Samborium, os outros são americanos, o trompetista, o trombonista e a saxofonista. A cozinha tem que ser brasileira, né?

PAS: A esta altura, o senhor é mais brasileiro ou norte-americano?

DS: Sou brasileiro (ri). Isso é para sempre. Adoro, me dou muito bem com a cultura nos Estados Unidos, mas meu coração é brasileiro.

PAS: Nunca pensou em voltar?

DS: Não, não tenho isso em mente, não. É muito tempo, nesta altura do campeonato, fico por aqui mesmo.

PAS: O senhor tocou com Roberto Carlos, não?

DS: Foi uma música só, “Jesus Cristo” (1970).

PAS: Apenas uma das maiores…

DS: (Risos.) É. Na época eu estava com o pessoal da Abolição, e Roberto Carlos queria algo assim, naquele estilo spiritual. Tentaram vários pianistas, mas não era o que ele queria. Então Ian Guest, que era um dos produtores, foi na minha casa e me convidou. Vieram me pegar, fui e gravei essa música.

PAS: Nesse dia Roberto Carlos virou black power do Harlem?

DS: (Ri.) Exato, é verdade. Fiz os arranjos também para a banda que tocava com ele, RC-7, um compacto. Faz muitos anos.

PAS: Daí de longe, como o senhor vê e ouve a música brasileira de hoje?

DS: Bom, o que tem de talento nesse país é incrível, mas infelizmente eles não têm muita chance, por causa do tipo de músicas que surge aí no Brasil. Os que têm oportunidade de sair e de viajar pelo exterior vão. Mas o que tem de músico e compositor é incrível. Tenho uma sobrinha-neta cantora aí, Vanessa Jackson. Ela foi vencedora de um dos primeiros reality shows, esqueci o nome (primeira edição do programa Fama, na Globo, em 2002).