Em tempos em que tudo está ao alcance das mãos e nada está sendo efetivamente tocado, a obra independente que as cantoras e compositoras Luhli e Lucina criaram entre os anos 1970 e 1980 esteve durante anos à deriva no mundo virtual, frequentemente reproduzida em versões pirateadas sem o cuidado e a autorização de Lucina (ex-Lucinha e Lucelena), hoje com 72 anos, ou de Luhli (ex-Luli), que morreu em 2018, aos 73. Agora, esse vazio vem sendo minimizado pela produtora e companheira de Lucina, Patrícia Ferraz, que trabalha para reagrupar e regularizar a obra original de Luli & Lucina, colocando nas plataformas digitais, a princípio, os dois primeiros álbuns da dupla, Luli & Lucinha, de 1979, e Amor de Mulher/Yorimatã, de 1982. Ao mesmo tempo, Lucina grava 13 parcerias inéditas com Luhli, recolhidas de um universo de cerca de mil músicas, entre as quais estima que apenas 10% chegaram aos ouvidos públicos. Nave em Movimento, o álbum solo que retoma parte oculta da obra em dupla, deve sair em junho ou julho.

Autoras mulheres egressas da era dos festivais, Luhli (que lançou um álbum solo de estreia, Luli, em 1965) e Lucina (inicialmente integrante do Grupo Manifesto) celebrizaram-se como compositoras nos anos 1970, mas por intermédio da voz masculina de Ney Matogrosso. Com os Secos & Molhados, ele cantou “O Vira” e “Fala“, de Luhli com João Ricardo, ambas em 1973. Em carreira individual revelou algumas das primeiras, inspiradíssimas e provocadoras parcerias Luhli-Lucina, como “Pedra de Rio” (1975), “Bandolero” (1978), “Napoleão” (1980), “Coração Aprisionado” (1980) e “Eta Nós” (1984).

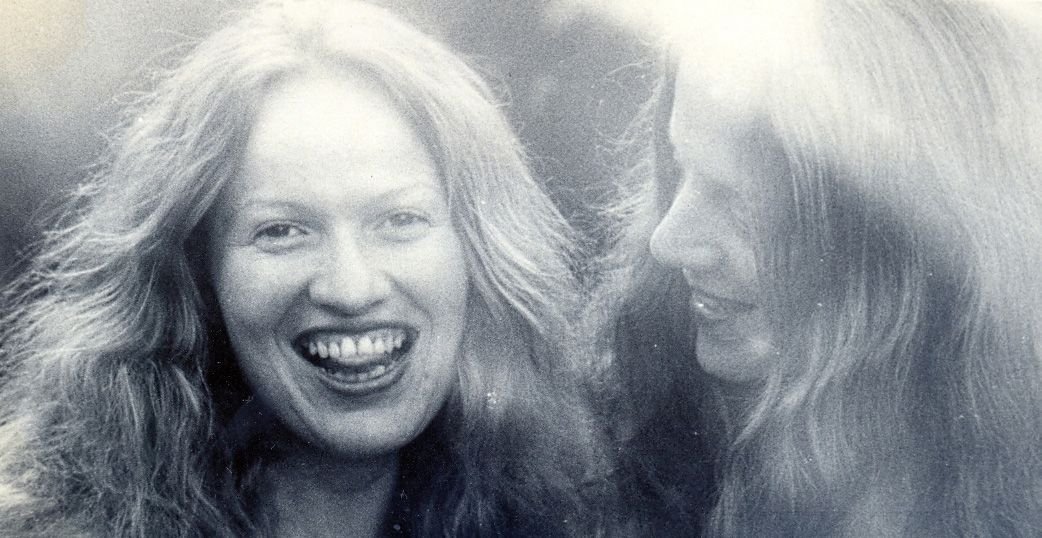

As circunstâncias de criação da dupla Luli & Lucina eram bastante especiais: ainda no início dos anos 1970, elas abdicaram da competição pela fama e pelo sucesso pop para viver num sítio em Mangaratiba, no litoral fluminense, num casamento a três com o fotógrafo Luiz Fernando Borges da Fonseca. Ele viria a ser o autor da épica capa do LP de estreia de Ney Matogrosso, Água do Céu – Pássaro (1975), e, adiante, da dupla de LPs independentes lindamente ilustrados das esposas. Reproduzindo o know-how adquirido pelo compositor Antonio Adolfo em seu LP Feito em Casa (Artezanal, 1977), tido como o primeiro disco independente da história brasileira, fundaram o selo artesanal Nós Lá em Casa, cujo logotipo era um caramujo. Enquanto isso, criavam os quatro filhos que tiveram em trio, primeiro Júlia e Flor, geradas na barriga de Luhli em 1974 e 1976, depois os gêmeos Antônio e Pedro, na de Lucina, em 1980.

Da gravidez musical, nasceram as mil músicas mencionadas pela matogrossense Lucina e os dois discos agora audíveis com boa qualidade sonora. Concebidos mais para dentro que para fora e amplamente desconhecidos à época ou agora, Luli & Lucinha e Amor de Mulher/Yorimatã se transformaram com o passar dos anos em dois mostruários ímpares de uma musicalidade feminina, feminista (sem declará-lo ou mesmo sabê-lo), íntima, intimista, úmida, grávida, aquosa e essencialmente natural.

Lucina fala, na entrevista abaixo, sobre um encontro harmônico como o yin e o yang da filosofia chinesa, que continuou rendendo parcerias mesmo após a morte de Luiz Fernando, em 1990, e a separação definitiva da dupla, que, depois de Timbres e Temperos (Som da Gente, 1984), Porque Sim – Porque Não? (Leblon, 1991) e Elis & Elas (Leblon, 1995), lançou seu sexto e derradeiro álbum, o comemorativo 25 Anos (Dabliú, 1996). Até há pouco, apenas os títulos da Leblon e o mitológico compacto de estreia Flor de Lis (Som Livre, 1972) eram encontráveis nas plataformas de streaming (além de poucos dos títulos das carreiras individuais de Luhli e de Lucina), mas a dupla Lucina & Patrícia promete para breve mais novidades na reconstituição da obra lançada (e não lançada) de Luli & Lucina.

Pedro Alexandre Sanches: Qual é a dificuldade para colocar as músicas de Luli & Lucina nas plataformas digitais?

Lucina: Descobrimos que algumas pessoas postaram o primeiro LP no YouTube, e outras coisas começaram a aparecer por aí, então Patrícia começou a denunciar e tirou tudo da internet. Nem eu nem Luhli recebíamos nada digitalmente, porque não tínhamos contrato digital e não tínhamos como receber direitos. Ficaram todos retidos por pelo menos dez anos e foram distribuídos entre Spotify e essa turma toda. Agora começamos a editar todas as músicas gravadas com contrato digital e estamos subindo os LPs um de cada vez, para depois começar a colocar também a obra não lançada. Agora tenho certeza que vou conseguir receber meus direitos, e explicamos o processo todo às herdeiras da Luhli, que também vão poder pegar os recibos de Luhli. Os dois primeiros LPs pertencem à gente. O terceiro, Timbres e Temperos (1984), era do selo Som da Gente, que fez uma coisa linda com todos os autores que tinha gravado, e eram muitos, como Almir Sater, Hermeto Pascoal e todos os instrumentais do Brasil. Eles estão devolvendo os fonogramas para todos os autores, desde que a gente concorde em estar no portal do Som da Gente.

PAS: Então Timbres e Temperos será o próximo a ir para as plataformas digitais?

L: Exatamente, nos deram de presente os fonogramas e devolveram todas as edições. Nosso disco era o único com voz no Som da Gente, eles criaram um selo chamado Somda com ele. Quem começou o selo foi o casal de compositores Tereza Souza e Walter Santos, donos desse estúdio, que era o melhor de São Paulo. Os filhos, que são muitos, todos músicos da melhor qualidade, inclusive humana, fizeram uma reunião recente e resolveram fazer isso.

PAS: Por que os dois discos do Grupo Manifesto não estão nas plataformas digitais?

L: Esses saíram pela Elenco, que era da Philips. Tenho uma pena de não ter, mas essas coisas que são de gravadora são complicadas para caramba, porque não existe contrato digital para os contratos muito antigos. O primeiro compacto de Luli & Lucina é Som Livre, que agora a Sony comprou. Tenho notícia de que ele tem uma bola danada no exterior, é cotado para caramba, e a gente nunca recebeu nada (com quatro músicas, Flor Lilás, de 1972, é encontrável nas plataformas digitais).

PAS: A soma de todo o material que está nas plataformas resolve a sobrevivência?

L: Claro que não (ri), não resolve mesmo. Mas a ideia é que vá crescer. A gente não recebeu nada nunca, está começando agora. Ainda não começou. Recebo através da editora Abramus, que recebe através da Abramus Digital, é tanto atravessador no meio do caminho…

PAS: É uma nova escravidão, uma escravidão digital?

L: É escravidão digital. Descobriram uma fórmula de como ganhar muito, muito mais do que já ganharam. Tudo bem, a gente é meio aluado, nem todos os músicos e artistas são totalmente desligados de tudo que acontece, mas a grande maioria é. Tive a sorte de ter uma companheira como Pat, que é tinhosa e estudiosa. Tudo ela descobriu, e eu acabo tendo um know-how por causa dela. Confesso que também sou da turma dos meio aluados, a autocrítica está bem em cima aqui. Então subimos o primeiro LP, o Luli & Lucinha, há uns quatro ou cinco meses, e agora o segundo.

PAS: Em que circunstâncias foi criado o primeiro Luli & Lucinha?

L: Já tinha bastante tempo que a gente estava morando no sítio, uns cinco anos, praticamente sem contato com a civilização, só com eventuais encontros com amigos que conseguiam chegar. A Rio-Santos estava em construção, levava nove horas para chegar àquele pedacinho a que hoje se chega em uma hora e meia.

PAS: Nunca saíam de lá?

L: Não, e estava bom demais, em pleno início de descobrimento de viver juntos naquele lugar lindo. Como sempre, fomos compondo, compondo e compondo, naquela coisa de natureza, uma música muito cotidiana, falando das nossas coisas, muito mais da emoção do que de colocações políticas e outros assuntos. A gente não tinha telefone, passou a ter e um dia Antonio Adolfo ligou, falando que tinha feito um disco independente. Passou as coordenadas, a gente se animou profundamente e começou a selecionar. Quando fomos gravar, foi no mesmo estúdio que ele tinha gravado, com o mesmo técnico, Toninho Barbosa, seguindo aqueles passos. Era um estúdio dos padres, no Rio, não sei por que os padres tinham um estúdio. O cara que servia o café se chamava Jesus (risos).

PAS: Por que Antonio Adolfo se lembrou de vocês para passar a dica?

L: Porque éramos amigos, simplesmente. Ele tinha feito muito sucesso com “Sá Marina” (1968) e com A Brazuca. Fazia muito tempo que não conversávamos nem nada, mas quando ele quis gravar um disco delicado, do jeitinho que queria e a gravadora não deixou, se lembrou da gente. Produto independente era muito a nossa cara, foi exatamente por isso. Era a única possibilidade, porque a gente não abria concessão de jeito nenhum. Luhli brigou com o pai do Cazuza, João Araújo (então diretor da gravadora Som Livre, da Globo), e saiu pisando forte. Eu não estava, não fui testemunha, mas deve ter sido uma coisa horrenda. Acabou, todas as portas foram fechadas ali. Nem que a gente quisesse teria uma unhazinha do sistema. Mas a gente era assunto entre os amigos da MPB, Joyce, Antonio Adolfo, Danilo Caymmi. Eles falavam de nós, que a gente tinha casado em três, que tínhamos abandonado tudo. Imagina, não abandonei ninguém, eu fui encontrar o amor. E os amigos comentavam: “Elas estão lá compondo muito”.

PAS: Antonio Adolfo é um grande cara, subestimado na música brasileira, não é?

L: Ele é um grande cara, ainda mais porque depois a gente fez uma associação, um grupo grande em que todo mundo se ajudava, discutindo próximas etapas e tudo mais. Todos viajavam com 15 LPs dos outros, vendíamos não só os nossos como os dos outros, todos independentes. O que a gente conseguiu nesse primeiro LP foi registrar o nascimento de uma criação. A gente colheu aquilo fresquinho, aquela coisa nasceu e a gente só pegou. Além de ser bonito, músicas belas, vocais superlegais, tem o brilho da criação ao nascer, que é uma coisa muito difícil de acontecer.

PAS: As músicas do primeiro disco vinham sendo feitas por cinco anos?

L: Sim, e a gente já estava com umas 300 músicas para escolher. Dessas, colocamos as que estavam falando mais ao nosso coração naquele momento.

PAS: Se eram 300, qual porcentagem de tudo que vocês fizeram juntas foi conhecida?

L: Olha, a gente fez mais de mil. ..

PAS: Em seis discos não cabem nem cem…

L: Dez por cento.

PAS: E onde estão os outros 90?

L: Bom, mais 13 músicas vão aparecer agora, nas inéditas de Luhli & Lucina. Estou gravando, falta pouca coisa, acredito que saia até junho ou julho. São 13 inéditas, lá do começo, do meio e do fim, até a última música que fiz com Luhli. Quando a gente se separou, a dupla terminou, mas a parceria, não. Fizemos muitas músicas depois de a dupla terminar. Tem música que fizemos com 20 anos e de vários períodos, fiquei pescando. Meu critério foi o que soava bonito e alguma coisa que não poderia deixar de ter. Tem três músicas que ninguém tasca, e as outras fui me virando aqui no meu festival particular. Preciso conseguir fazer 250 cópias em LP, vai sair em LP.

PAS: Qual vai ser o título?

L: Nave em Movimento. É o nome de uma música, “e a gente segue longe ou perto/ acelerados ou lentos/ inconscientes e atentos/ partículas dessa imensa nave em movimento”.

PAS: Qual foi a sequência do nascimento das músicas dos primeiros discos e das crianças? Quem veio primeiro?

L: As crianças justamente cantam “Pequenininha” (1979), com as amiguinhas que moravam perto. Era cotidiano, com as crianças e a natureza, e muita pureza, uma coisa muito rara. As crianças da Luhli nasceram primeiro, Júlia em 1974 e Flor em 1976. “Pequenininha” é a potoquinha que tem uma irmãzinha chamada Flor. E os meus meninos gêmeos nasceram em 1980. A gente já estava fazendo o primeiro show no Lira Paulistana. Quando aparecemos lá caímos para trás, porque éramos tão naturebas, achávamos que São Paulo não ia se interessar por nós. E foi o contrário, uma coisa linda. Aí tivemos um problema estrutural com a casa em Mangaratiba, uma obra gigante, e ficamos morando em São Paulo, na casa do Almir Sater. Ele morava com Carlão de Souza, que fez a produção do Amor de Mulher/Yorimatã (1982). Almir estava indo passar uns tempos em Mato Grosso do Sul e falou que podíamos morar no quarto dele. Ficamos amicíssimos do Carlão, e dali partimos para o estúdio Som da Gente, que ele nos apresentou, e fizemos o segundo disco, com mil participações amorosas, num grande encontro coletivo, com Almir, Tetê Espíndola, Nilson Chaves. Aí foi top de linha, Tereza e Walter fizeram um negócio tão camarada que a gente pagou em 550 bilhões de vezes.

PAS: E você estava grávida?

L: Eu já tinha tido meus filhos, pari em 1980. Em 1981 começamos o processo, e o disco foi lançado em 1982. Ficou básico, Antônio e Pedro, mas era Antônio Lua e Pedro Terra. Na hora, o cara que ia registrar gritou, “não, existe uma família chamada Terra”. Ficou só a música deslumbrante que Luhli fez para mim e para os meninos, “Terra e Lua“.

PAS: Vocês viveram antes o que Seu Jorge passou agora com o filho Samba?

L: Cara, tinha um cara em Brasília que botou o nome de Touro Sentado no filho (risos). Mas os tempos ficaram bem menos ripongas, né? Samba é bonito.

PAS: Mas então o primeiro disco são os filhos de Luhli e o segundo, os de Lucina?

L: Sim, olha que barato, não tinha nem pensado nisso. “Primeira Estrela” (1982) é uma música que fiz para os gêmeos pequenininhos, especialmente para o Pedro, porque ele nasceu e ficou um tempão no hospital. Quando estava ainda se recuperando, muito pequenininho e magrinho, ele adorava que eu cantasse agudinho, então cantarolei pra brincar com ele, e fiz o tema todinho ali na hora. Minha boca abriu e eu saí cantando. “Primeira Estrela” também foi gravada pela Nana Caymmi e é a música mais cantada, tocada e dançada que tenho, de uma maneira espontânea, através das mães. Elas têm loucura por isso, a criança nasce e a mãe já sai cantando “Primeira Estrela”. E é cantada em festas populares, como se fosse de domínio público, é ensinada na Escola Waldorf. “Pequenininha” também é uma música de criança, tem um negócio com as mães.

PAS: Qual é a origem de “Coração Aprisionado” (1979)?

L: “Coração Aprisionado” é quase toda minha, e é um depoimento muito, muito profundo e pessoal, de uma menina. Eu era muito jovem quando escrevi, e estava muito triste mesmo. A gente não morava juntas, estávamos começando a nos conhecer. A relação de nós três foi de amizade, fomos amicíssimos durante três anos, em Santa Tereza.

PAS: A letra de “Coração Aprisionado” (“coração aprisionado/ não canta, não canta, amor/ há uma fera à solta/ à solta, amor/ ai, há uma fera à solta/ e a minha garganta, amor, se estreita e se cala/ a solidão é assim“) não combina com a liberdade que vocês viveram depois.

L: É verdade, foi antes de ficarmos juntas. Mas já estávamos compondo muita coisa bonita. “Pedra de Rio” (lançada por Ney Matogrosso em 1975) a gente fez no comecinho do comecinho do comecinho. Algumas músicas são letra de uma, música de outra, e vice-versa, mas “Coração Aprisionado” realmente era muito minha. E aí tivemos uma ideia legal: Luhli fez aquela meiuta, como a gente fala, “não quero conter em mim o espinho da rosa/ a defesa da rosa/ fruto espinho da dor”, que é linda. A gente imaginou essa música com duas melodias, eu fiz uma, Luhli fez outra, e as duas iam se encaixando de um jeito superbonito. “Cheiro de Rosa”, que é uma música muito importante dessa época, a mais cotidiana de todas, é um filme. Aí a gente radicalizou, são duas melodias que contracenam o tempo todo, dois solos.

PAS: A canção chamada “Yorimatã Okê Aruê“, do primeiro disco, depois vira parte do título do segundo. O que significa?

L: É muito eu também, porque a música é da gente e a letra é minha. Na verdade, é uma coisa para a mulher grávida. Fiz observando Luhli, as mudanças no corpo de uma mulher, a sensação de acompanhar uma gravidez, que eu nunca tinha tido. Fui fantasiando, “eu quase dois”, “eu quase árvore”, uma vivência muito profunda com alguém se preparando para parir. “Yorimatã Okê Aruê” na verdade não significava nada, mas yori é criança, yorimatã, salve a criança da mata. Okê, saudação de caboclo. Aruê, saudação de Exu. Salve a criança da mata e o Exu da mata, e salve o caçador da mata também. É uma estrutura, que abrange Oxóssi, Exu, a ibejada e a mata em si, enquanto entidade, a Jurema. Então é uma frase de sorte. A gente inclusive fez uma música que era um ponto, na época a gente tocava tambor para caramba no terreiro. Era (canta): “Salve o rei dessa mata/ yorimatã/ yorimatã da mata/ aruê/ abridor de caminhos/ yorimatã/ yorimatã da mata/ okê”.

PAS: É de autoria de vocês? Nunca foi gravada?

L: É nossa, nunca foi gravada.

PAS: Nem vai ser agora?

L: Não (ri). Márcia Brandão, que vai fazer a capa do LP, veio escutar aqui e falou: “Está lindo, mas, ó, volume 1, hein?”.

PAS: Temos uns 80% de músicas inéditas ainda…

L: É, em algum momento… Tem muita coisa, infelizmente algumas eu nem lembro mais. Sei a letra, mas a melodia já não vem. Tínhamos algumas gravadas, mas está tudo em cassete, fita de rolo. Escutei algumas, é fita que não acaba mais. Estou há muitos anos tentando ajeitar toda essa obra, tirando harmonias que esqueci, anotando. E Luhli estava fazendo isso lá, ela com ela mesma, então alguma coisa tem. Não tem tudo, mas alguma coisa tem.

PAS: Como dizia ela, há frutos a caírem no chão ainda?

L: É, só não pode nessa encarnação nascer manga madura lá no fundo do quintal, se você não me comer eu apodreço e caio (risos).

PAS: Essa música (“É Que Nessa Encarnação Eu Nasci Manga”, de Luhli e Lucina, 1979) foi feita para as Frenéticas?

L: Foi feita de bobeira. Olhei para as mangas e falei: ah, meu Deus, as mangas que a gente não aproveitou, “você quer me consumir, eu deixo”, bobeira. Aí quem bate na porta? Leiloca, das Frenéticas. Menina, a gente acabou de fazer uma bobagem, olha que bonita, mostramos. “A gente tem que gravar!”, saiu, e assim é.

PAS: Por que o segundo disco é dividido em dois títulos?

L: É um mesmo trabalho, mas Amor de Mulher é o interno e Yorimatã, o externo. Foi assim que a gente dividiu. É um todo, duas metades de uma mesma coisa, um para fora e outro para dentro. A gente ficou com esse negócio de yorimatã, a expressão da sorte, esse chamamento de axé. Resolvemos repetir, porque estava lá dentro da música no primeiro LP, pegamos o yori da mata e colocamos a parte de fora.

PAS: Como a umbanda entra no contexto todo? Como começou a relação com os terreiros?

L: A coisa importante também é que o primeiro LP não tinha o terreiro, e no segundo ele está extremamente presente. Quando conheci Luhli eu já era vinculada à umbanda fazia muito tempo, mas tinha parado de trabalhar num terreiro e estava sem casa. Uma amiga nos levou num terreiro grande em Jacarepaguá, com sete rapazes tocando tambores, e não deu outra. Ficamos apaixonadas pelo guia, que era o Pai José das Almas. Ficamos empolgadas e curadas, conseguimos exatamente aquilo que fomos procurar. E perguntamos: será que a gente pode experimentar tocar com eles? “Pode ir, minha filha.” Tocamos anos lá, dois ou três anos. Um dia Pai José Falou: “Olha, vocês precisam ter a firmeza. Vocês têm que deitar”. Mas não era deitar para filha de santo, não era para fazer a cabeça. A gente entrou para fazer as mãos, ele fez as mãos da gente. Ficamos três dias num ritual muito especial. A gente passava a maior parte do tempo dentro da camarinha, deitadas, e em alguns momentos ele chamava para dar instruções, nos passar os fundamentos. A partir daí ele falou: “Pronto, agora vocês são as mãos da gente no mundo”. Mãos feitas para tocar.

PAS: Fazer as mãos está ligado com a música então?

L: Fazer as mãos está ligado com você poder tocar o tambor de uma maneira ritual, ter seu tambor, chamar as entidades. Numa gira de umbanda, é o tambor que organiza a gira toda, que faz a harmonia da coisa. É uma força mesmo que a gente tem, de poder pegar o tambor e chamar o axé. No público, fizemos uma pesquisa grande sobre o que acontecia energeticamente com cada toque. Um toque era para mandar embora os bichos, o baixo astral, outro é para trabalhar a emoção, outro é um ritmo de trabalho, para dar energia, outro é um ritmo que faz as pessoas se reunirem. A gente aproveitou toda essa informação para fazer no palco. Não falávamos para o pessoal que estávamos fazendo isso, mas era interessantíssimo, porque a coisa que mais ouvi das pessoas na minha vida, depois do show, foi: “Parece que tomei um banho de cachoeira, que bom, que sensação ótima”. É energético consciente, e é claro que a música tem esse poder, senão não chamávamos harmonia. O ritmo também tem uma função muito poderosa, quando você conhece esse poder e pode usar para melhorar a vida da gente mesmo e das pessoas, é o máximo.

PAS: Por que não falavam para o público? Era um segredinho?

L: Era meio um segredinho, porque senão fica muito ritual. Não é transformar numa gira.

PAS: Estava ligado aos preconceitos em relação à umbanda e ao candomblé?

L: Imagina, agora deve ser uma loucura, porque os evangélicos de plantão estão por aí. Hoje temos uma sociedade mais fechada ainda. Mas não é por isso, não. Nunca tive problema de colocar isso, nem Luhli. Mas, por exemplo, Rita Benneditto fez a umbanda dançada e ficou uma marca que ela não consegue fazer outro show. É complicadíssimo, todo mundo só quer a umbanda, a macumba fest. Não era o que a gente queria. A umbanda que trabalhei sempre foi para as pessoas que estavam precisando, não é macumba fest.

PAS: O público comparar o show a um banho de cachoeira também significa que a música de vocês é água pura, não?

L: Água pura, que lava, exatamente. “Parece que tomei um banho de cachoeira” é a coisa mais maravilhosa, e ainda continuo ouvindo.

PAS: E a “Gira das Ervas” (1982), o que é?

L: A “Gira das Ervas” foi uma delícia, composta por quatro pessoas, Luhli, eu, Mário Avellar e Maria Maria. Estava todo mundo lá em casa e começamos, alguém falou “e aroeira”, e aí veio tudo. A batida é um ritmo de trabalho, traz energia para a gente trabalhar, anima qualquer cidadão. Começamos no ritmo, um ia falando, outro ia respondendo, lembrando das plantas, de tudo que era curativo, louvando a força curativa das folhas. Não poderemos dizer jamais quem fez o quê.

PAS: E o que é “Alojá Yin”, “Alojá Yang”?

L: Alojá é quando você só toca para o orixá, não canta. É um toque de homenagem. O yang é todo para fora, e o yin é todo íntimo.

PAS: Esse disco é yin e yang, e Luhli e Lucina? Também eram?

L: Bastante. E nunca se esqueça que excesso de yin dá yang e excesso de yang dá yin (ri).

PAS: No diagrama do yin e yang, onde ficava o terceiro elemento, Luiz Fernando?

L: Luiz Fernando estava em tudo. Estava na foto, na luz do nosso show, na parte gráfica toda. Ele estava junto, junto, juntíssimo, um camarada inteiramente interessante, discreto, na dele, sem disputar. Não era aquele bobinho com ciúme das duas mulheres. Na hora em que ele chegava, ele chegava. Ele conseguiu ser tão fluido e tão presente, sem nenhum tipo de imposição, um homem desses que você fala: uia! Ele tinha muitas fãs (ri). Ele estava no meio do círculo e em volta. Era uma coisa bem boa.

PAS: Por que “Amor de Mulher” é “de Lucina para Luhli”?

L: “Amor de Mulher” não se diz em palavras, por isso é instrumental. Eu não tinha o que dizer, era uma emoção tão íntima e envolvente, era eu dentro mesmo, como se fizesse um caminho por dentro que não precisava dizer nada para ser extremamente feminino. Mulher é isso, é muito meandro, por isso a gente é chata, cheia de meandro demais. Mas o belo da história é muito belo. Eu quis chamar Nilson Chaves para os vocais justamente por isso, porque ele era um homem cantando, com uma voz quase feminina, deslumbrante. O conceito foi esse, ele cantando os meandros da mulher.

PAS: Qual é o significado de essas músicas todas voltarem ao ar em 2023?

L: Acho que nossa música nunca foi datada, porque a gente nunca teve nenhum compromisso de tentar fazer um sucesso impressionante com alguma coisa que fizemos. Então soa exatamente como soou lá atrás. O que me chama mais atenção são as pessoas cada vez mais jovens apaixonadas por esse tipo de sonoridade que nós criamos. Se está falando a uma geração tão nova é prova de que não está datado mesmo e a música está ali, atemporal, eterna. A emoção está viva.

PAS: Aconteceu alguma coisa com nosso yin e yang que virou Lula versus Bolsonaro, que desarmonia é essa?

L: Sinceramente, acho que a gente tem que tomar uma distância para poder olhar. Ficamos tão envolvidos num lado ou no outro que perdemos a visão. Eu preciso ir para minha nave em movimento e olhar lá de longe para poder entender. A gente perdeu muito em não conseguir ter uma avaliação correta de tudo que vivemos nos últimos anos.

PAS: Ainda é tempo de retomar?

L: Acho que é tempo de a gente olhar, tentar ficar um pouquinho mais distante. Eu estou exausta. Acredito que as pessoas estejam exaustas. Precisamos dar um jeito de criar uma distância emocional onde possamos ver o monstro de longe. A gente foi muito massacrado.

PAS: Ainda dá para sermos confiantes no futuro, como dizia Gilberto Gil?

L: Que bom que Gil tem essa confiança toda no futuro. Eu prefiro tentar ter confiança no presente, porque o futuro não existe. A gente precisa se situar. A gente ainda vai levar muita porrada, mas os projetos estão em andamento, mais na estruturação ainda, não dá para colocar em ação depois de amanhã. Existe um tempo para as coisas acontecerem, e a gente não tem nem tempo emocional mais, mas não tem como ser diferente. É como um redemoinho que a gente não pode colocar o pé. Saímos de um redemoinho agora, mas ele está ali do lado. Se marcar touca, a gente pisa nele e vai embora de novo. Não podemos voltar para o redemoinho, que é o que eles querem, o caos. Caetano Veloso nunca teve tanta razão, é preciso ficar atento e forte mesmo. Não temos tempo de temer a morte, temos muito que fazer. Todo mundo deu uma amolecida, mas não é momento de amolecer. É para ficar mais ligado.