Fábio Maleronka: Emiliano, eu queria que você falasse um pouco sobre você.

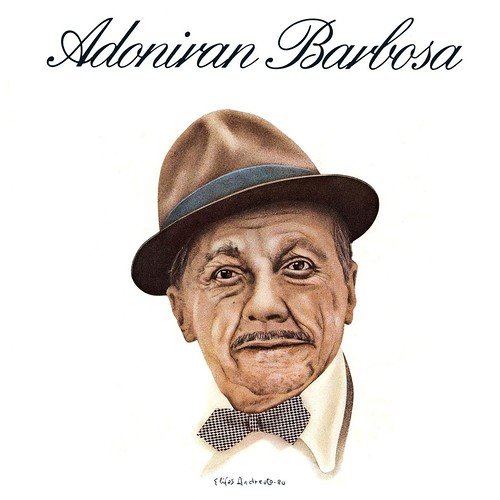

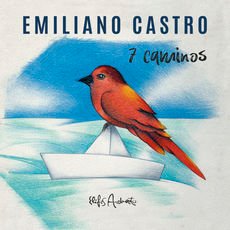

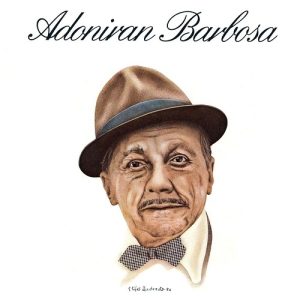

Emiliano Castro: Sou compositor e violonista, sou professor de música também e a minha formação é em ciências sociais. Isso me aproxima um pouco deste mundo e desta conversa, tanto do Fábio quanto do professor Ivan Vilela. Desde que gravei meu primeiro disco autoral, chamado Kanimambo (2010), muitos outros projetos vieram à luz, como meu disco com o Lamérica e o Mû Mbana, meu disco com o Duodelá, o gaitista Vitor Lopes. Depois eu vou falar do disco 7 Caminos (2020). Temos aqui o professor Ivan Vilela, que, além de um violeiro porreta que representa um grande amadurecimento na música da viola caipira para o mundo, porque conecta tradição com estruturação, é também é um pensador de uma coerência e de um engajamento que fazem um bem danado para o Brasil. E ao nosso lado a gente tem também o Elifas Andreato, um artista plástico que esteve presente em todos os momentos dos últimos mais de 50 anos da nossa vida artística, cultural, política, e é o maior capista, o maior criador de capas para álbuns, na quantidade e na inspiração. O estilingue dele acerta em todas. Então, aquela imagem do Adoniran Barbosa, aquela imagem do Paulinho da Viola, aquela imagem da Clementina de Jesus, é muita história para falar, e está em plena atividade com Criolo, com Zeca Baleiro.

FM: Emiliano, esse é o disco de flamenco que foi produzido no Brasil, mas ele é meio moçambicano, que história é essa?

EC: São todos os ritmos, cada música está inspirada em um ritmo flamenco. Tem taranta, tem tangos, todos os ritmos do gênero flamenco, só que feitos por um compositor brasileiro muito marcado pela canção brasileira. Tem Jorge Pardo, um flautista que fez parte por mais de 20 anos do legendário sexteto do Paco de Lucia. Ele tocava e falava: “Nossa, que música legal, nova”, o que me dizia que não era flamenco. Isso confirmava uma clareza que eu já tinha. E tem Javier Colina, contrabaixista, um dos mais requisitados do universo do flamenco. É um anjo, o cara se conecta com a música de uma maneira muito grande, muito fácil. E eles ficaram muito felizes de ver essa música brasileira em uma moldura flamenca. Essas composições trazem belezas que vivi na vida, sem muito objetivo de caber em um ou outro. A minha história com a música africana é meio subcutânea, porque tem a ver com os três anos que vivi lá na minha primeira infância. E a música latino-americana nos é muito próxima, mas não toca no rádio. Essas músicas entram muito nisso.

O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!

QUERO APOIARFM: Elifas, por que você fez esse pássaro vermelho? Como é que você cria uma capa?

Elifas Andreato: Bom, vamos começar por como se cria uma capa. Você primeiro precisa ouvir e depois achar aquilo que possa ser um convite atraente para que as pessoas se interessem pela grande obra, que é a obra musical. Então, o que eu faço é um convite, para que as pessoas ouçam essas obras, leiam os livros, leiam os textos, vão ao teatro. Essa é a minha profissão. Em cada álbum você sempre tem alguns elementos que podem, uma vez juntados, ser a imagem que traduza o conteúdo todo. Esse pássaro, ele tem uma curiosidade, porque fiz algumas capas, Emiliano sabe quantas a gente tentou, e no final das contas eu estava no caminho errado. Isso às vezes acontece. Mas esse pássaro vermelho em um barquinho de papel veio de uma memória muito remota de um grande compositor espanhol chamado Joan Manuel Serrat, que tem uma canção que eu amo, “Barquito de Papel”. Não sei por quê. Em um certo dia acordei e pensei que o disco do Emiliano era o lugar certo para eu recuperar na memória uma imagem de um barquinho de papel que navega ao léu, como diz a canção, e aí desenhei esse pássaro. E me surpreendi porque acabou tendo uma qualidade que eu francamente não esperava conseguir atualmente. Quando falo de qualidade, falo de um desenho muito bem acabado, com uma mensagem clara, do que me parecia correto para representar esse grande trabalho que Emiliano realizou. Mas é isso, às vezes acontece de a memória nos ajudar a interpretar essas coisas. Não há explicação para isso, acontece.

FM: Ivan, sua interpretação retrata a grande migração do interior para as cidades grandes na década de 1960, e você está em Portugal trabalhando com esse trânsito do instrumento, das raízes lusófonas na viola. Quando olha para a viola, a gente acha que ela é caipira, mas como você vê isso, Ivan?

Ivan Vilela: Na realidade, essa viola que a gente tem no Brasil é a viola caipira, hoje a gente até chama de viola brasileira. Ela é muito diferente das violas portuguesas. A partir dos anos 1950, as violas no Brasil sofreram grandes transformações organológicas, na sua estrutura. É um projeto muito interessante para o qual fui convidado, para vir trabalhar aqui durante três anos como o principal pesquisador de campo de um projeto que tem mapeado os trânsitos das violas e dos cavaquinhos, que são instrumentos de origem portuguesa, no atlântico lusófono. Quando a gente pensa no trânsito do instrumento, a gente está pensando em relações sociais e em todas as outras questões nas quais esses instrumentos se inserem. Então, tem sido um projeto muito rico. Nós estamos acabando, era para ter acabado antes da pandemia. Já fizemos Madeira, Flores, Cabo Verde e a próxima etapa é um pedaço do Brasil. Mas é um projeto muito, muito bonito, porque na realidade a viola, como eu disse, muito mais do que só um instrumento, é um agente social fantástico. Haja visto no estado de São Paulo você ter mais de 150 orquestras de viola, que são agrupamentos de pessoas com níveis de escolaridade diferentes, com faixa etária distinta e com um nível socioeconômico distinto, todos reunidos em torno de celebrar essa música de viola, os valores narrados nas músicas caipiras. A gente vai focar mais a questão do ensino-aprendizado com a viola. Seria uma micro-história da viola, mas aberta para outros instrumentos de uso tradicional na cultura popular para entrarem nas universidades e nos conservatórios que ainda mantêm um modelo muito antigo, que vem do romantismo ainda – não só os conservatórios, mas grande parte das faculdades de música no Brasil. E o resultado disso é que, de maneira geral, o conteúdo ensinado nas faculdades de música no Brasil, de maneira quase total, não dialoga muito com a realidade que o músico encontra fora, no mercado. A ideia é a gente tentar estreitar um pouco mais essas distâncias.

EM: O Brasil musicalmente é um caso raro, porque o frevo e o choro lidam com instrumentos de tradução europeia cuja maneira, a arte de tocar tal instrumento, vem com linguagem de outro lugar, e é na rua, é na roda onde o pessoal se entrosa. Para pegar um contrabaixo e tocar da maneira popular, você tem que parar de estudar a arcada alemã, a arcada francesa. Estou brincando, mas falando um pouco.

IV: É verdade.

EM: Mas a gente tem uma técnica própria que não está nos métodos, né?

IV: É, e mesmo a diferenciação, por exemplo, o cavaquinho como tem no Brasil não existe em outro lugar. Inclusive um construtor, Carlos Jorge, de Madeira, falou para mim: “Eu acho que o cavaquinho está se mudando para a família do bandolim”. Eu falei: “Mas por quê?”. Ele falou: “Porque vocês tocam com palheta, hoje já é um instrumento melódico também, não é só harmônico”. Aqui toca-se com medo, e lá é mais rasgado na realidade, se tocam valsas e mazurcas. Eles chamam de braguinha, que é um cavaquinho mais delicado, de corda de nylon. As coisas vão mudando. Mestre Elifas, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que sempre tive vontade de fazer para você. A vida inteira, desde moleque, eu ouvia os discos dos meus irmãos, sou o filho mais novo em uma família grande, e era muito interessante porque sempre as capas dos discos me encantavam. Como começou esse seu trabalho de capista? Diga-se de passagem, eu acho o maior capista da história da música popular brasileira. Na realidade, você é o único capista que tem que ser estudado na história da música popular brasileira. Como é que começou esse trabalho?

FM: Elifas, posso te pedir para contar a história dessa capa do Paulinho? É de Nervos de Aço (1973) que você está falando? Essa capa é antológica, revolucionária.

EA: É, ali, naquele momento, eu acabei tornando pública uma relação do Paulinho e isso criou uma certa polêmica, porque fui acusado de invasão de privacidade, uma série de coisas. Mas, o fato é que, você pode contar a história das capas de disco antes e depois disso. Porque ali ocupei um espaço que era do artista gráfico, e que estava vago. Depois do César Vilela, com as maravilhosas capas da Elenco, que tinham uma linguagem gráfica muito moderna e eram de fato muito lindas, cheguei com esse posicionamento de ocupar o espaço da capa do artista gráfico, e foi com Nervos de Aço que isso de fato começou. Em seguida, fiz a capa do Martinho da Vila, e daí para frente as coisas foram se desenvolvendo de uma maneira que, vista hoje, é curiosa, porque nunca fui convidado por uma gravadora para fazer capa de disco. Todas as capas que fiz foram encomendadas pelos artistas. E Sérgio Cabral pai, em um documentário, diz que, depois desses primeiros trabalhos meus, os artistas passaram a ter curiosidade sobre como eu interpretaria os álbuns lançados. E daí para frente foi isso que eu fiz, uma coleção imensa de capas de disco. Estive próximos da minha geração que também iniciava carreira naquele momento, e daí para frente fui me tornando amigo também. E fui a pessoa escolhida por eles para representá-los graficamente.

FM: Elifas, você pode comentar as suas capas do Chico Buarque?

EA: Eu fiz algumas para o Chico. Fiz Ópera do Malandro (1979), Vida (1980), Almanaque (1981). Vida aliás é uma grande frustração minha, porque fiz uma das melhores capas que eu poderia, ou se talvez fosse uma das grandes. Chico estava vivendo um momento particular na sua vida, percebendo a idade chegando, com o pai já falecido, e eu fiz uma capa preta com o nome Chico Buarque e colei um espelho de acetato nela para que as pessoas se vissem refletidas na capa do disco dele. Mas ele achou presunçoso isso, não se viu muito à vontade em possibilitar esse espelho. Acabei fazendo um retrato dele, que também é bonito. Mas fiz depois Ópera do Malandro, Almanaque e um disco em espanhol dele, onde botei um pão repartido, que era um pouco a ideia de unidade pelo trabalho. Porque tinha essa visão sobre nossa proximidade com o mundo latino-americano, que era o mercado esperado para aquele lançamento, e eu acabei criando essa imagem de um pão repartido. Mas é um disco pouco conhecido do Chico. Almanaque deu um trabalho miserável, porque aquilo tudo foi feito na mão, não tinha Photoshop.

EM: Que maravilha.

FM: Ivan, você poderia falar um pouco sobre a trilha que fez para o cinema?

IV: O filme foi lançado em 2019, chama-se Que Língua Você Fala?, é um filme que trabalha com diáspora, domínio da língua e preconceito. Foi filmado na Índia, em dois países da África, na Inglaterra e no Brasil. É um documentário muito bonito sobre essa questão do domínio da língua. A gente pode ver isso aí em São Paulo mesmo, uma pessoa que não fala o português corretodificilmente vai conseguir um trabalho que exija o falar corretamente dentro das normas gramaticais. Com isso, você vai isolando uma série de adaptações culturais, de falas dialetais que, no fundo, demonstram uma grande diversidade. Você acaba canonizando e elegendo uma como a verdadeira. Foi uma trilha interessante, quando eu fiz o mapeamento do filme, minuto a minuto, fui anotando em um papel, escrevendo as cenas, e reparei que havia alguns arquétipos de entrevistados. Então compus em cima dos arquétipos deles, do migrante caipira, do migrante europeu. Pretendo lançar um disco nas plataformas com o mesmo nome do filme da Elisa Bracher, Que Língua Você Fala?

EA: Eu tive a sorte de ouvir algumas faixas, e a mulher caipira especialmente chamou minha atenção. Mistério, eu acho que chamava a outra também. Adorei

IV: Maravilha. Obrigado.

FM: Ivan, você poderia falar um pouquinho também sobre A Força do Boi (2019), o disco com orquestra?

IV: Foi um convite do maestro Leandro de Carvalho, que era regente da Orquestra do Estado de Mato Grosso. Ele já vinha fazendo uma série de discos com solistas de instrumentos, Yamandu Costa e Renato Teixeira haviam gravado antes de mim. Nós preparamos o repertório, que mesclava um pouco de clássicos da música caipira, que ele achava importante, e composições minhas. E no fim acabamos enfiando um arranjo de “Eleanor Rigby” ali também, e foi um projeto muito bonito. Só que chegou um momento que parou de andar por conta de dinheiro, e foi graças à gravadora Kuarup que a gente conseguiu lançar esse disco.

EA: Que aliás, tem uma capa linda.

FM: Elifas, conta um pouco como foi fazer a capa do Criolo, para falar de um trabalho super recente seu.

EA: É uma figura, fiz em um círculo, porque em qualquer posição ele está dançando, é um rapper. E, com a cara do Criolo, com o jeitão dele. Foi curioso, porque eu tinha feito uma outra proposta, e não mostrei a ele. Levei apenas essa, e foi uma reação incrível da parte dele. Eu tinha um suporte redondo, isso eu sempre fiz, tenho umas estratégias que eu sempre usei. A primeira foi o fato de ter uma relação muito próxima com a gráfica, então eu levava tudo pronto, impresso, fechado, o que de certa maneira evitava qualquer mudança, porque só faltava o disco, a bolacha, o resto estava tudo pronto, envernizado, exatamente como saiu depois com o disco. E, no caso do Criolo, levei o original desenhado no círculo e mostrei para ele rodando. Aí não teve jeito, né? Imagine que aquela figura, de qualquer maneira que você colocar na capa, ou se você girar a capa, está de acordo, está correta. E me tornei muito amigo dele, é uma pessoa muito legal, muito generosa e muito talentoso também.

FM: Elifas, você pode comentar a sua imagem clássica do Adoniran?

EA: A história desse desenho é comovente, até. Eu fiz a capa dos 70 anos dele, para um disco produzido pelo Fernando Faro. E desenhei para o encarte esse retrato, porque a capa, na verdade eu fiz em papel metálico, impressa em baixo relevo, para ser uma placa comemorativa. E dentro coloquei esse retrato. O diretor da EMI na época achou que talvez o Adoniran não entendesse aquele desenho, aquela máscara de palhaço. Eu, como admirava demais o Adoniran, voltei para São Paulo e fiz um retrato dele muito arrumadinho e tal, e acabou indo para o disco. E dei o original para o Fernando Faro. Uma noite ele me ligou da casa do Faro me dando uma bronca e disse: “Eu sou esse palhaço triste aqui, e não aquele alemão que você botou na capa do disco”. E isso, depois, tornou-se o retrato oficial dele. Ele próprio, se vocês assistirem esse documentário recente…, fui sem saber que eu tinha o meu depoimento encerrando o documentário. Faço um depoimento que coincide com o da Elis Regina em que ela diz o que eu digo no final, que a obra do Adoniran não é uma obra engraçada, embora pareça. São obras muito tristes, tragicômicas. E aí a última imagem do especial depois do meu depoimento é dele dizendo: “Eu sou uma pessoa muito triste mesmo”. Enfim, é uma história que até hoje me emociona, toda vez que vejo esse retrato, e todos sabem que eu tenho um certo apego por palhaços, né? Sempre vi no artista essa imagem, daquele que se doa, mesmo com dor ou sofrimento, e faz as pessoas alegres, mais felizes. Acho que esse é o papel do artista. Enfim, ficou sendo adotado por ele o retrato oficial. Muita gente usa em muros.