Enquanto os documentários de longa-metragem indicados ao Oscar de 2022 estão chegando lentamente ao público brasileiro – dentre os cinco concorrentes, Ascencion, Attica, Flee, Summer of Soul e Writing with Fire, apenas o primeiro e o último estão disponíveis em plataformas de streaming –, podemos nos voltar para os não menos importantes curtas de não-ficção. Apesar de ser um formato minorado na nossa cultura cinematográfica, o curta-metragem é, historicamente, um espaço de experimentação e inventividade, tanto em termos de linguagem, como de conteúdo. Os pretendentes à estatueta de ouro do mais midiático prêmio da indústria audiovisual estadunidense confirmam, em alguma medida, essas potencialidades, assim como a vocação engajada e combativa que é característica de parte da tradição documental.

Três Canções para Benazir (Elizabeth e Gulistan Mirzaei, 2021, Netflix, 22 min) – o único filme produzido fora das terras do Tio Sam e o único (co)dirigido por uma mulher e por um homem não-branco – acompanha, em uma abordagem observativa e discreta, o cotidiano de um jovem afegão nas proximidades de Cabul. Shaista ambiciona se alistar no exército do seu país, há anos em conflito, apesar da baixa comoção ocidental com essas agruras. Mesmo diante do risco eminente, essa parece ser a única via possível de subsistência para o protagonista, em muitas dimensões desamparado, desvalido, e prestes a se tornar pai: sua esposa, cujo nome inspira o título da obra, está grávida, gestando esperanças em tempos de desolação. Ainda que Três Canções não seja um documentário narrativamente arrojado, não deixa de ser uma iniciativa importante para reflexionarmos sobre como nossos afetos em relação aos sofrimentos alheios são desigualmente distribuídos, e sobre como as guerras que afligem as vidas que consideramos menos enlutáveis logram se perpetuar desapercebidamente, não fosse, por exemplo, uma câmera na mão e um prêmio ilustre em jogo.

Tangenciando outros desalentos, Onde Eu Moro (2021, Netflix, 40 min), de Jon Shenk e do brasileiro Pedro Kos, revela as obstacularizações enfrentadas por pessoas em situação de rua em diferentes cidades norte-americanas. Mesclando o gesto observativo com depoimentos e entrevistas, o documentário almeja cumprir propósitos de denúncia, tanto das várias condições que fomentam processos de marginalização quanto da inabilidade do Estado para suprir as urgências concretas dos sujeitos vulneráveis. Mais de um crítico lamentou a metragem do filme, que, para eles, teria fôlego para uma empreitada mais robusta. A paisagem humana constituída é, de fato, de grande riqueza – embora possamos ponderar eticamente se as personagens tinham, no momento da filmagem, consciência das possíveis reverberações da publicização das suas intimidades mais duras. Por vezes, Onde Eu Moro se apega, talvez mais do que o necessário, em bonitos planos aéreos das cidades e em efeitos estéticos relativamente desgastados como time lapses. Não é daí que vem sua força, afinal. Mas a obra não deixa de ter boas, embora óbvias, estratégias formais – como contrapor os lares improvisados das ruas, filmadas de perto, a imagens de janelas que deixam entrever as pessoas em suas casas de tijolo e aconchego, capturadas de longe. Os documentaristas alinham-se, inclusive na linguagem, à perspectiva daqueles e daquelas que figuram e motivam a narrativa edificada.

Audible (Matthew Ogens, 2021, Netflix, 38min), também empenhado em explorar adversidades, se volta para o mundo dos esportes. O filme toma como foco os dilemas de Amaree, um dos integrantes do time de futebol americano da Escola para Surdos de Maryland. Para além dos desafios colocados pela prática esportiva, o garoto tenta lidar com a reaproximação do pai que o abandonara e com o suicídio do melhor amigo, Teddy, um menino negro, gay e vítima de bullying por causa da deficiência auditiva. Apostando numa enunciação documental tradicional e de forte apelo dramático, o curta apresenta, não obstante, uma interessante vocação sensorial, seja através da montagem dinâmica, da plasticidade das partidas de futebol amplificada pela câmera lenta ou da trilha sonora pulsante que, por vezes, nos aproxima subjetivamente da vivência de Amaree ao tentar reproduzir uma outra forma de escutar.

O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!

QUERO APOIARAssim como Audible, When We Were Bullies (Jay Rosenblatt, 2020, 36min) aborda, mais detidamente, as brutais consequências das perseguições e agressões que atravessam as mais distintas infâncias. Neste caso, o realizador foi, quando criança, o perpetrador de violências e, por meio de uma primeira pessoa reflexiva, busca cotejar suas ações pregressas. Este é o único curta indisponível no Brasil, mas não demorará a aportar nos trópicos: no último dia 15, ele foi anunciado como um dos filmes que integrará a mostra competitiva do festival É Tudo Verdade¸ que acontecerá, em modelo híbrido, entre os dias 31 de março e 1 de abril de 2022.

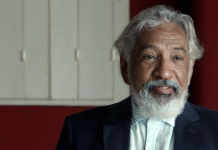

Por fim, Ben Proudfoot, que no ano passado também participou dos Academy Awards com A Concerto Is a Conversation (2021), retorna com o biográfico The Queen of Basketball, sobre Lusia “Lucy” Harris, uma das pioneiras do basquete nos Estados Unidos. Articulando entrevistas e materiais de arquivo – elementos que, em si, não são exatamente inovadores – o documentário consegue atingir um resultado surpreendente. Com simplicidade e delicadeza, resgata mais uma grande mulher dos confins do esquecimento. A despeito da apequenada representatividade feminina em termos de direção nesta categoria do Oscar, o curta de Proudfoot não deixa de reverenciar suas batalhas.

As filmagens do passado, de abundância apreciável, ganham novas camadas de vivacidade no encontro com a trilha sonora, entusiástica e excitante. Vibra-se com cada arremesso de uma Lucy no auge de sua juventude. Não que o envelhecimento tenha lhe tirado a energia – aos 66 anos, a esportista esbanja vigor em seus depoimentos, que, gravados em amigáveis primeiros planos, são um espetáculo à parte. Lembra-se de tudo com uma certeza invejável, a ponto de sua narração descrever com precisão, e é absolutamente delicioso quando isso acontece, as partidas registradas pelas imagens de arquivo. Mesmo confrontada com estorvos nada insignificantes – da necessidade de ajudar os pais nas colheitas de algodão, uma herança escravocrata, ao racismo cotidiano na Delta State University, casa do seu time de basquete – Lucy jamais é enquadrada como vítima, o que não é incomum no cinema não-ficcional. Ela sempre é colocada – ou, com sua alegria inabalável, se coloca – em um lugar altivo e afirmativo, digna de alguém que, no ápice da maturidade, já tem consciência da sua grandeza.

Há algo de feminista neste filme, que reúne os testemunhos de outras basquetebolistas sobre o brilhantismo de Lucy, que nunca deixa de exaltar as qualidades de suas companheiras. Não se alargam os campos das possibilidades sozinha. Ver mulheres se elevando mutuamente é sempre uma pequena revolução. Mas essa brandura coletiva é perturbada pela imutabilidade dos fatos. Lucy não pôde continuar com sua carreira, já que fora dos circuitos universitários não existiam times femininos profissionais. Chegou a receber um convite para a NBA (National Basketball Association), mas recusou por não se achar suficientemente boa para competir com homens. Outro golpe para as espectadoras, ainda que a personagem (quase) não demonstre se abalar. Até as gigantes de um metro e 90 duvidam do tamanho do próprio talento.

Na verdade, parece que Lucy só percebeu a dimensão de sua trajetória muito depois de encerrar, precocemente, as atividades esportivas. Por anos, guardou, sem ler, recortes de jornais que resenhavam suas notórias conquistas. O documentário de Proudfoot (produzido por Shaquille O’Neal) também insurge como uma espécie de reparação histórica extemporânea, e nada mais que justa. A indicação ao Oscar, infelizmente, é outro reconhecimento tardio: Lucy morreu em janeiro deste ano, antes de saber da honraria. Se é adequado expressar esse desejo, torço para que a premiação seja mais uma atrasada e merecida celebração de sua jornada. The Queen of Basketball está disponível, gratuitamente, no canal do New York Times no YouTube.