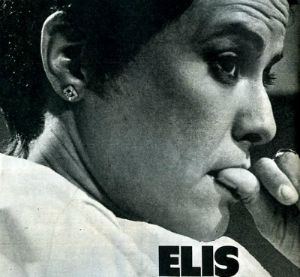

Já se vão 30 anos sem Elis Regina, e ela permanece sendo um assunto apaixonante, delicado, perturbador para o Brasil. Sua morte precoce, em janeiro de 1982, foi um divisor de águas que traumatizou todo um país, de impacto até hoje apenas parcialmente avaliado.

Em termos mais amplos, o trauma antecipou em alguns anos a derrocada oficial da ditadura militar, num arco esquisito que se fecharia em 1989, com as primeiras eleições presidenciais diretas desde 1960 e a morte de Nara Leão, outra cantora-símbolo do Brasil que deixava vagarosamente de existir. Para a chamada música popular brasileira, a morte de Elis significaria a extinção de um paradigma heroico que não se renovaria mais, mas de que muitos sentem até hoje saudades algo mórbidas.

Em termos mais amplos, o trauma antecipou em alguns anos a derrocada oficial da ditadura militar, num arco esquisito que se fecharia em 1989, com as primeiras eleições presidenciais diretas desde 1960 e a morte de Nara Leão, outra cantora-símbolo do Brasil que deixava vagarosamente de existir. Para a chamada música popular brasileira, a morte de Elis significaria a extinção de um paradigma heroico que não se renovaria mais, mas de que muitos sentem até hoje saudades algo mórbidas.

Não é que de lá para cá não tenham despontado cantoras brilhantes, dentro do paradigma triplo Elis Regina/ Gal Costa/ Maria Bethânia – é possível citar Marisa Monte, Cássia Eller, Maria Rita, Ana Carolina ou Vanessa da Mata, apenas para ficar em algumas das mais evidentes. O que não se renovou após Elis foi a disposição de artistas (de quaisquer sexos) para ocupar o papel épico e um tanto masoquista que a intérprete gaúcha, voluntária e involuntariamente, desempenhou nos poucos e intensos anos em que esteve na boca da cena musical local.

Frequentemente tomamos essa ausência como saudade, nostalgia e vazio, mas não deixa de ser positivo que esteja vago há tanto tempo o trono de Elis ou, antes dela, Carmen Miranda – aquele lugar do palco no qual alguém sofre, se dilacera e sangra diante de nós para purgar nossas próprias e ocultas dores.

Carne dilacerada em forma de música é o legado maior de Elis, como comprovam gravações atemporais fulminantes como “20 Anos Blue” (1972), “Na Batucada da Vida” (1974), “Como Nossos Pais” (1976), “Romaria” (1977), “O Bêbado e a Equilibrista” (1979). O vazio deixado por ela dá conta do talento da artista, mas também do fato de que não devia ser fácil carregar tanta dor na voz.

A nostalgia dita de esquerda provocada pelo fantasma de Elis engloba o mito da artista participante, politizada, que sangrava por si e por “tanta gente que partiu num rabo de foguete”. Foi outro dos caminhos doloridos para ela, que veio de origem despolitizada, cantou para o Exército, foi cobrada por isso e penou para conquistar prestígio junto a patrulhas MPB que não admitiam nada além do pensamento único (ainda que pretensamente progressista).

Entre a Elis de “Viva a Brotolândia” (1961) e a reinvenção como porta-voz da anistia, financiadora da aurora do PT (como conta André Midani, seu diretor nas gravadoras Philips e Warner), se encontrava a morte.

Saudades à direita também emanam, talvez daqueles mesmos que há décadas celebram o fato de os artistas contemporâneos não serem “panfletários”, não misturarem música e política – mais patrulhas, embora no vetor oposto. Sentem saudade de Elis à mesma medida que deploram, nos artistas de hoje, atributos que Elis suou frio para possuir. Paradoxalmente, não é difícil imaginar saudades mortais à direita e à esquerda brotando dos mesmos peitos, digam-se eles “progressistas” ou “conservadores”.

A trajetória ideológica de Elis, de “apolítica” a “direitista” a “esquerdista”, diz muito sobre o país que ela embandeirava. Aconteceu conforme a menina pobre, filha de lavadeira, saltava, progressivamente, de sub-cidadã marginalizada a cantora infanto-juvenil sem personalidade, intérprete jovem abrutalhada, ícone pré-moderno, estrela aculturada, intérprete sofisticada e sutil, tradutora sensível dos sentimentos bossa-nova de Tom Jobim, musa de alguns amores e de todas as dores.

Paradoxalmente, quem mais lamenta a ausência de Elis 30 anos depois se confunde, não raro, com quem mais rejeita artistas de origens parecidas às dela no presente. Lamenta-se o fato de não termos “uma nova Elis” como se combate o advento de um Michel Teló ou como se lastima a existência de uma Ivete Sangalo, Cláudia Leitte, Tati Quebra-Barraco, Gaby Amarantos, Sthefany ou Joelma da Banda Calypso.

Ontem ou hoje, para os cultuadores da MPB de extração universitária à qual Elis teve de se adaptar sem pertencer ao grupo, apenas a MPB de extração universitária tem direito de existir – e deem-lhe imitadoras “sofisticadas” exalando semelhança, morbidez, desânimo e falta de identidade própria.

A vingança póstuma de Elis é que, tanto quanto teve de se “educar” para pertencer aos clubes que não a queriam como sócia, ela é cofundadora (morta, infelizmente) de um Brasil no qual meninas parecidas com ela brilhariam sem depender dos “intelectuais” legitimadores de que ela foi refém.

Se, noves fora, algum nostálgico ainda reclamar que “há 30 anos não nasce uma nova Elis Regina”, aconselhe-o a procurar nas periferias como aquela em que ela nasceu, em Porto Alegre (RS) ou em qualquer canto do Brasil. Encontrará filhas de Elis às dúzias. Talvez elas não soem tão tristes e melancólicas como a mãe soava 30 e 40 e 50 anos atrás, mas este é o começo de uma outra conversa.

Texto publicado originalmente no Último Segundo/ iG, em 18 de janeiro de 2012.

Siga o FAROFAFÁ no Twitter

Conheça nossa página no Facebook

A Elis que mais me fascina é aquela que cantava brincando,tipo carmem miranda,alguns exs:Alô alÔ marciano-Vou deitar e rolar-Dinorah Dinorah-Tiro ao álvaro-Vivendo e aprendendo a jogar e etc.Sem contar alguns Rocks que ela gravou,como se vê a pimentinha não era só dor e lamento.