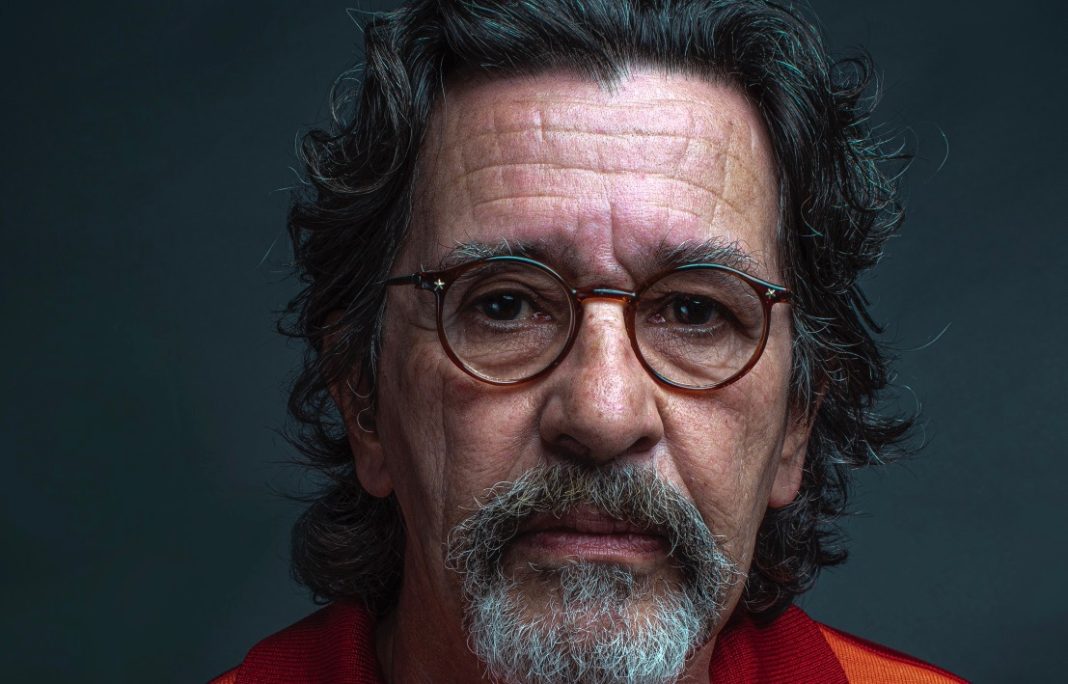

A pandemia reaproximou musicalmente o percussionista/baterista João Parahyba, hoje com 71 anos, e seu filho Janja Gomes, de 45. Juntos, os dois consolidaram um antigo projeto, o de criar a Comanche’s Groove Band, projeto com o qual lançaram, no ano passado, singles com releituras do samba clássico de Nelson Cavaquinho “Juízo Final” (1973) e o soul clássico de Bill Withers “Ain’t No Sunshine” (1971), ambas com o rapper Lino Krizz nos vocais. Sem formação fixa, a Comanche’s Groove Band vem sendo montada com o envio das participações dos músicos via internet, que Janja processa até o resultado final. A próxima recriação em “samba groove” será “Coisa de Louco”, gravada em 1975 por um Wilson Simonal já arruinado perante o público e a ditadura. “Todo cuidado é pouco/ viver é coisa de louco”, diz a canção, afinada com aquele e com este tempo.

Há um caminhão de história dentro do cérebro de João Parahyba, paulistano apesar do nome que remete à fábrica Cobertores Parahyba, fundada em 1925, nos domínios do Vale do Paraíba, e transformada em marca popular por seu avô paterno. “Eu era um alta classe média, herdeiro dos cobertores Parahyba, que por minha sorte fui muito bem educado musicalmente e culturalmente pelos meus avós, que gostavam muito de cultura. Em contato com minha avó aprendi a tocar Debussy, Ravel, Chopin“, afirma João, alojado dentro do Estúdio Medusa (de que seu filho Janja é sócio), na Vila Romana paulistana.

Mais tempestuosa era a relação com o pai, que nos anos 1960 estava à frente da fábrica e não queria que o filho fosse músico. Não havia jeito, porque João desde os 17 anos frequentava o mitológico bar Jogral (instalado primeiro na Galeria Metrópole, na avenida São Luís, e a seguir na rua Avanhandava, 18), do jornalista e compositor paranaense Luís Carlos Paraná (autor, por exemplo, do samba social “Maria, Carnaval e Cinzas“, defendido por Roberto Carlos no festival da Record de 1967), primeiro como freguês, em seguida em canjas como instrumentista. Foi ali que ele formou, em 1968, um trio com os também percussionistas cariocas Fritz Escovão (cuíca) e Nereu Gargalo (pandeiro) (*). A bordo da invenção musical de João Parahyba, que seria apelidada de timbateria ou simplesmente timba, e dando suporte à voz e ao violão de Jorge Ben (Jor), os três participariam da gênese de um não-gênero musical hoje conhecido como samba-rock, sob o matreiro nome de batismo Trio Mocotó.

A característica anfíbia da timbateria colocou João Parahyba numa posição inusitada, da qual ele tira proveito poético: “A minha carteira na Ordem dos Músicos veio como ‘riktmista’, com K. Não existia percussionista na época, percussionista era sinfônico. Quem acompanhava samba e música popular era chamado de ritmista. O ajudante do batera era o ‘riktimista’. Eu falava: caralho, toco bateria, cuíca, sou percussionista. E baterista também, eu sou baterista. Mas sempre teve uma divisão. Não inventei nada, eu tirei uma trava que estava existindo. O que é um baterista? É um cara que toca percussão em vários instrumentos. Tem quatro tambores, três pratos, ele está fazendo percussão. Juntou tudo, é uma customização para você ter uma banda e não precisar de quatro ritmistas”.

A invenção do samba-rock foi tão desavisada que João até hoje não a considera uma invenção. “A gente não inventou nada, adaptou uma batida de samba para rock e boogaloo no som do Jorge, que adorava rock, porque vivia com Roberto e Erasmo Carlos. Era um samba para a frente”, ele define. “O samba de gafieira já estava introduzindo no jazz, as bandas de gafieira do Bola Preta eram cheias de solistas de sax, já era um samba-jazz. Quando ficou mais popular, virou samba-rock.” O filho Janja, que cresceu sem saber da importância do trio do pai (“Mocotó para mim era um passado distante do meu pai”) e participou da volta do grupo no início dos anos 2000 (depois de quase três décadas de silêncio), ensina: “Para todos os efeitos virou uma mistura da música black com ritmo de samba”.

A associação de Jorge e Trio Mocotó começou em 1969 (João tinha 18 para 19 anos) e pode ser ouvida na sonoridade e nos vocais masculinos de grande parte do álbum tropicalista Jorge Ben (1969, com “País Tropical”, “Que Pena”, “Charles, Anjo 45” e “Domingas”), da totalidade da obra-prima Força Bruta (1970) e de parte de Negro É Lindo (1971) – ou seja, estiveram em três dos mais incendiários trabalhos do endiabrado Jorge Ben (Jor). Ainda em 1969, Fritz, João e Nereu secundaram o encontro musical de Jorge com o bossa-novista Toquinho num compacto com os futuros clássicos “Que Maravilha” e “Carolina Carol Bela”, essa última transformada em hit mundial das pistas de dança em 2004, quando foi incorporada a “LK“, dos produtores paulistanos de drum’n’bass DJ Marky e XRS. As raras imagens abaixo, recolhidas em 1970 num programa televisivo na Itália, mostram bem o funcionamento e a química do encontro Ben-Mocotó.

Ainda em 1969, os quatro tomaram sonora vaia no 4º Festival Internacional da Canção, na Globo, ao mostrar a história do “Robin Hood dos morros, rei da malandragem” “Charles, Anjo 45”. “O primeiro grupo de samba a se apresentar em TV em festivais de blaser foi o Mocotó”, lembra João, evidenciando que, mesmo não plenamente correspondidos pelo samba carioca, os mocotós se consideravam, sim, sambistas. No ano seguinte, Jorge inscreveu no 5º FIC a debochada e sexualizada composição “Eu Também Quero Mocotó”, interpretada no palco pela Banda Veneno de Erlon Chaves, com músicos de apoio de Simonal, da banda Abolição de Dom Salvador e da ainda não nascida Banda Black Rio.

João Parahyba sustenta sua versão para o escândalo que a apresentação coletiva regida por Erlon causou na etapa internacional do festival, com Jorge e o Trio Mocotó também no palco e sob violenta reação da ditadura: “Eram 30 músicos no palco, e Erlon arrumou mais umas 20 mulatas dessas gostosonas de escola de samba, todo mundo de bata cor de abóbora bem africana. Pessoal diz que não foi assim, mas eu digo, eu estava lá: as mulheres puseram a bunda de fora”. Para coroar o escândalo das batas usadas sem nada por baixo, mulheres loiras com pouca roupa rodeavam, cortejavam e beijavam o maestro negro enquanto ele regia a apresentação, à qual se seguiu a prisão imediata de Erlon Chaves.

A relação com Jorge não tardou a estremecer. “Tudo começou a dar errado quando resolveram que a gente ia gravar um disco Trio Mocotó, em que a gente virou artista”, observa João, referindo-se ao disco Muita Zorra! (“…São Coisas Que Glorificam a Sensiibilidade Atual!”) (1971), em que os mocotós estrearam carreira própria cantando músicas de Roberto & Erasmo (“O Sorriso de Narinha” e o futuro clássico samba-rock “Coqueiro Verde”), Tim Maia, Ivan Lins, Antonio Carlos & Jocafi e… Jorge Ben. Adotado pelos jornalistas do tabloide O Pasquim, o trio foi presenteado pelo cartunista Henfil com as caricaturas que ilustram a contracapa de Muita Zorra!

O Trio Mocotó seguiu alçando voo, na presença ou na ausência de Jorge Ben. “Teve um intervalo em que não tinha muito show, a gente parou, e Toquinho convidou para tocarmos com ele e Vinicius de Moraes, e Jorge ficou puto. Se isso não tivesse acontecido, Jorge Ben e Trio Mocotó tinham demorado mais.”

A participação na parceria Toquinho & Vinicius está gravada nos álbuns Como Dizia o Poeta… (também com a cantora Marília Medalha) e Toquinho e Vinicius (ambos de 1971) e São Demais os Perigos Desta Vida… (1972), onde se encontram sucessos como “A Tonga da Mironga do Kabuletê”, “Tarde em Itapuã” “Maria Vai com as Outras”, “Sei Lá… A Vida Tem Sempre Razão”, “Canto de Oxum” (1971), “Regra Três” e “Tatamirô” (1972). De quebra, o trio avançou na seara MPB ao acompanhar Chico Buarque no “Samba de Orly” (1971). Em 1972, o Trio Mocotó mandou recado ao parceiro perdido, num hoje obscuro samba composto por Fritz, “De TM a JB”: “Jorge Ben/ Jorge Ben/ amigo/ sempre te queremos bem”. Não houve volta.

Ficaram na história as canções em que Jorge se refere a João Parahyba, a principal delas “Comanche” (“minha mãe me chama/ Comanche”), que era o apelido do percussionista. Ele explica: “Comanche é porque no final dos anos 1960 eu já era um riponga, hippie para caralho, tinha cabelão comprido e adorava usar bandana. Eu era fanático por índio americano, conhecia todas as tribos, sempre torcia pelos índios nos filmes. Ninguém falava de índio no Brasil ainda”. E o filho Janja interpreta: “Se você perguntar para Jorge, ainda mais hoje, ele vai dizer que o Comanche não tem nada a ver com o Parahyba. Mas quem deu o apelido foi o Jorge, no fim das contas”.

Paralelamente às atividades com o Trio Mocotó, João tocava atabaque em diversos terreiros de candomblé, experiência da qual extrai uma bela metáfora: “Toquei no Brasil inteiro como ogan, que é o nome do atabaquista. E eu aprendi, o que é um ogan? É o radiotransmissor, o amplificador. Um ogan toca para o pai de santo receber a entidade. A gente é só o transmissor, o que faz o pai de santo receber. E músico para mim é isso. Música é o alimento da alma, eu sou um transmissor de coisas para a alma de cada um se sentir bem ou não”.

Um episódio excepcional aconteceu em 1974, quando o gênio do jazz estadunidense Dizzy Gillespie veio tocar no Brasil e conheceu o Trio Mocotó nas noitadas paulistanas. “Ele chegou em São Paulo, queria ouvir música brasileira, foi no Jogral. Fui tido como mentiroso durante décadas, mas fomos para o estúdio e gravamos uma jam maravilhosa com Dizzy. A fita máster ficou com ele. Levou embora e sumiu”. A não-mentira confirmou-se em 2010, quando os selos Groovin’ High e Biscoito Fino produziram o CD Dizzy Gillespie no Brasil com Trio Mocotó.

A fita tinha sido encontrada por Jacques Muyal, o empresário suíço que representava o legado de Gillespie, morto em 1993. “Ele tinha 500 horas de gravações autorais de quem você puder imaginar. Imagina, o cara era o melhor amigo do Dizzy Gillespie nos anos 1950, 1960 e 1970. De repente o disco apareceu no mercado. Ninguém ligou para a gente para nada, apareceu. Liguei para a Biscoito Fino, quem me atendeu disse ‘senhor, procure o nosso advogado’. Eu só queria saber se dava para me dar um disco (ri)”.

Depois de um segundo LP, Trio Mocotó (1973), o grupo desmoronou. “Não tinha mais trabalho, não tinha mais Jogral, a gente não tinha mais o que fazer. Já estava casado, com filho. Parei de trabalhar com o Mocotó e fui ser produtor têxtil. Abri uma fábrica de toalha de mesa”, conta o timbaterista. Sem João Parahyba, o Mocotó seguiu para um terceiro álbum, lançado como The Brazilian Sound em 1977. “É um disco que eles fizeram para a Itália. Foi um apaixonado, um arranjador italiano que resolveu patrocinar e gravou, mas eu não estava.”

João faz gracejo dos motivos para a dissolução do Trio Mocotó: “Donna Summer acabou com o Mocotó. Quando ela chegou ao Brasil, em 1975, acabou a música ao vivo. Virou tudo discoteca. Você ia para a discoteca, não ia mais para um bar. Em 1992, toquei com ela aqui no Brasil. Falei isso, ela riu para burro, lógico”.

A fábrica de toalhas defrontou João com o pai mais uma vez. “Montei uma fabriqueta para mostrar que não era vagabundo. E foi o maior sucesso, forneci toalha para toda a rede hoteleira classe A do Brasil.” A empreitada durou cinco anos, até que a casa da família de João nos Jardins paulistanos pegou fogo. “Eu já tinha experiência de incêndio em fábrica, joguei todo mundo para o quarto de cima, descemos, os vizinhos mais velhos arrumaram uma escada”, rememora.

O episódio acabou por reaproximá-lo da música: “Logo depois do incêndio, tomei uma atitude drástica. Queria estudar mais, peguei tudo que eu tinha e fui para Berkley, nos Estados Unidos. Fiquei um ano e meio lá, e quando voltei para o Brasil toquei com todo mundo. Virei percussionista, não era mais Mocotó”. Nessa fase, acompanhou artistas como Ivan Lins (à época do álbum Daquilo Que Eu Sei, de 1981), Dori Caymmi (em “Porto“, de 1980, por exemplo), Cesar Camargo Mariano e Nivaldo Ornelas, entre outros, num arco que chega até o sertanejo pop de Chitãozinho & Xororó, em 1996, em gravação da “Asa Branca” de Luiz Gonzaga nas vozes da dupla paranaense e de Ney Matogrosso.

Seguiram-se discos assinados solitariamente por João Parahyba, The New Lambadas (1992) e Kyzumba (1994), que divergiam do passado mocotozeiro num período em que o velho samba-rock vinha sendo descoberto por novas gerações de ouvintes do centro e da periferia, do Brasil e do mundo. Ao mesmo tempo, começavam as experiências com percussão eletrônica, em sintonia com a cultura de música jovem de pista que dominava a cena. Foi quando João dividiu estúdio com o produtor sérvio radicado no Brasil Mitar Subotic, mais conhecido como Suba. Os dois trabalhavam juntos no álbum que fixaria mundialmente a carreira da cantora e compositora Bebel Gilberto, Tanto Tempo (2000), quando a casa-estúdio pegou fogo, em 1999. Suba morreu no incêndio, aos 38 anos. Gravadas originalmente em 1998, as experiências com Suba resultaram no disco Futuro Primitivo, reeditado em 2020 pelo Estúdio Medusa do filho Janja.

Tanto Tempo havia sido lançado pela gravadora belga Crammed, em associação com o selo Ziriguiboom, dirigido da Bélgica pelo brasileiro-americano Beco Dranoff. Nas sessões de Bebel, Dranoff acalentou a ideia de reagrupar o Trio Mocotó. A reestreia aconteceu em 2000, num CD enérgico não por acaso batizado de Samba Rock, com novidades autorais, uma inédita de Rita Lee (“Cyrano”), releituras de Helio Matheus (“Kriola”), Don Beto (“Pensando Nela”), Ben Jor (“Adelita”) e Tom Jobim (“Águas de Março” com a melodia desfiada na cuíca), e mais um potente chamado black power de candomblé, “Os Orixás”.

Beleza! Beleza!! Beleza!!! saiu em 2003, com Fritz substituído pelo músico Skowa, ex-líder da banda oitentista A Máfia, e releituras maciças em samba-rock de joias de Jackson do Pandeiro (o forró “Chiclete com Banana“, primeira música a utilizar a expressão samba-rock, no longínquo 1959), Simonal (o funkaço “Dingue Li Dingue“), Orlandivo (“Onde Anda o Meu Amor”, com o grupo eletrônico alemão-holandês-brasileiro Zuco 103), Trio Esperança (“Replay – O Meu Time É a Alegria da Cidade“) e, pela primeira vez, a gravação de “Eu Também Quero Mocotó” pelo Mocotó em pessoa.

A reunião não foi duradoura, mas permitiu a João Parahyba fugir do tipo de trabalho que ele diz odiar. “Sempre fui um ritmista de orquestra, odeio fazer solo. Fiz 45 solos na minha vida e paguei meus pecados junto com Suba. Adoro tocar com os outros, incendiar alguém que ouve o groove, acha lega e se solta todo. Não me sinto um músico estilista, que faz 300 mil malabarismos na bateria ou na percussão. Admiro Naná Vasconcelos, que sentava no palco e ficava uma hora e meia tocando berimbau e eletrizava todo mundo.”

Grupais são também o experimento O Samba no Balanço do Jazz (2011), em que João deixou o pop do samba-rock e investigou seu antecessor mais erudito, o samba-jazz, e os singles em trio de jazz com Marcos Romera e Marcelo Mariano que vem lançando nas plataformas digitais desde 2019. O mesmo começa a acontecer, agora, na Comanche’s Groove Band, que coloca lado a lado instrumentistas que são parceiros desde o Trio Mocotó e músicos de gerações mais novas. Aos instrumentistas mais jovens, ele recomenda o mesmo que pratica: tocar em grupo. “Hoje é todo mundo super-estudado, o cara toca tudo que é possível imaginar na bateria, na guitarra, no piano, no sax, no contrabaixo, mas ninguém ouve o outro. Os acadêmicos e alunos ficam admirados, mas não tem harmonia, ninguém escuta o outro, é tudo solista. Todo mundo quer aparecer. Para mim isso não é música”, critica.

Pouco reverenciado por gente mais ortodoxa seja do samba, da black music ou do jazz, João Parahyba descreve o lugar que vem ocupando historicamente na música brasileira: “Me sinto meio refugiado político da música. Não sou jazzista, baterista, sambista, sertanejo, indigenista, eletrônico – mas toco com (os DJs) Marky, Patife, Nuts… Nunca me consideraram um baterista, nunca fui parte de um panteão ou de um gênero musical. Mas estou dentro dos gêneros todos. Não quero fazer parte disso ou daquilo, música para mim é tudo, é vida”.

(*) Corrigido em 16 de janeiro: o texto original afirmava erroeamente que Fritz Escovão é paulista.

Leia aqui a entrevista de João Parahyba e Janja Gomes.