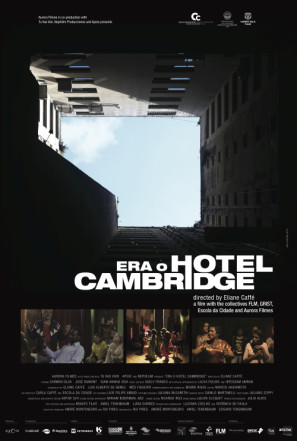

Em cartaz desde sexta-feira 16, o filme Era o Hotel Cambridge é uma experiência originalíssima, uma espécime raríssima de cinema que imita a realidade que imita o cinema que imita a realidade que transforma a ficção que transforma a realidade que… (Leia reportagem completa na edição 944 da revista CartaCapital.) Carrega em si uma potência comparável à de Aquarius, do pernambucano Kleber Mendonça Filho, embora não seja possível arriscar que venha a cumprir trajetória tão luminosa de visibilidade – afinal é dirigido por uma mulher (a paulista Eliane Caffé), foi filmado num edifício ocupado (ou ~invadido~, segundo a retórica dos donos do poder), reporta-se com empatia ao cotidiano dos marginalizados (repulsivo, na opinião de muita gente “de bem”), trata com respeito e ternura refugiados palestinos e africanos etc. etc. etc.

Trata-se de um filme de combate, tanto quanto de um documentário, embora vestido com as roupas e com as armas da mais divertida, bem-humorada e tocante fantasia. Os moradores e (sobretudo) as moradoras da Ocupação Cambridge vestem-se de atrizes e atores e interpretam-se a si próprios, com raríssimo poder de abstração, poesia e acuidade. A janela da ficção nos permite viajar até as guerras muito reais que extraem petróleo no Oriente Médio e matéria química para fabricar iPhones na África, sem sair de dentro de um ex-hotel que hospeda grande parte da humanidade. Quando saímos do Cambridge, nos transportamos para o mesmo centro de São Paulo, nas cenas documentais da máquina de fazer cadáveres negros da tropa de choque do governador Geraldo Alckmin.

Apesar da destruição que povoa de dor parte das cenas de Era o Hotel Cambridge, a ocupação da Frente de Luta por Moradia (FLM) na avenida 9 de Julho permanece lá, viva, inteira, compacta, pulsante (e regularizada pelo ex-prefeito Fernando Haddad) como um coração de leoa. Após ter conhecido as instalações e a gente brava que circunda a espetacular líder (e agora atriz) Carmen Silva em 2015, quando participante do coletivo Jornalistas Livres, retomei contato agora com o imaginário da organizadissíma comunidade sem-e-com-teto. No nascimento de Era o Hotel Cambridge, participei de uma exibição do filme para jornalistas no Espaço Itaú, entrevistei (por telefone) a diretora Eliane Caffé e visitei de novo esse inacreditável Hotel Terra, onde conversei com Carmen, com a arquiteta e diretora de arte Carla Caffé (irmã de Eliane) e com a co-roteirista Inês Figueiró, em imagens captadas pela arquiteta Alexandra Albuquerque.

Este texto-e-vídeo resulta híbrido e polimorfo, provavelmente por inspiração da própria matéria que o move – seja essa matéria o filme Era o Hotel Cambridge, seja ela a vida que pulsa riquíssima na Ocupação Cambridge. Abaixo, a conversa com com Carla Caffé e Carmen Silva no artigo saguão de apostas da elite paulistana no Jockey Club de São Paulo.

Pedro Alexandre Sanches: Carla, qual é exatamente seu papel no filme?

Carla Caffé: Sou irmã da diretora, da Lili Caffé, arquiteta, professora, ilustradora e trabalho com cinema. Meu envolvimento foi muito intenso, fiz parte de todas as etapas do filme, que começou mesmo com o envolvimento com o movimento de moradia. A gente começou a acompanhar as reuniões de base, fomos visitar várias ocupações e foi se envolvendo muito, ao ponto de entender um pouco o motor, a motriz dessa força que é o movimento social. A gente viu que a participação é o grande motor mesmo, e a gente quis trazer isso pro filme, que o filme fosse realmente do movimento. Aí começamos a pensar em contrapartidas, em como o filme poderia dar um retorno para o movimento. Aí a gente chegou à conclusão de que a direção de arte do filme poderia deixar algo de concreto para o Cambridge.

PAS: Eliane diz que o filme começa para ela com a questão dos refugiados. Para você então foi mesmo pela questão da moradia?

CC: Sim, pela questão da moradia. Mas quando a gente percebeu que queria fazer uma contrapartida, a gente queria entender como fazer isso pelo filme. Aí surgiram as oficinas. Foram executadas várias oficinas, e teve a oficina do refúgio, que foi muito interessante, porque nos primeiros momentos a gente sabia que existia o refugiado, mas ele não era detectado pelo movimento. O refugiado não participa de reuniões de base, ele não entende o português.

PAS: Você está dizendo que o próprio movimento não percebia exatamente a presença deles?

CC: Exatamente, sabia que tinha, mas não sabia a força dessa presença. E quando a gente começou a fazer os primeiros chamamentos das oficinas com os refugiados, começamos a perceber que a grande questão era documentação. De ambos os lados, de o movimento perceber a quantidade e se deparar de fato com o problema, e do refugiado em busca do documento. Então as primeiras reuniões aqui eram uma questão muito burocrática mesmo. Com o tempo, a gente foi estendendo esses encontros com um jogo de dramaturgia. A Lili é uma performer, e através do jogo lúdico ela conseguia envolver os refugiados. Essa relação era semanal, todos os finais de semana.

PAS: Foi sempre aqui?, sempre no Cambridge?

CC: Sempre aqui, o projeto era o Cambridge. Mas a gente viu a importância das oficinas para o filme ter essa intimidade de se tornar uma coisa orgânica com a ocupação e com os refugiados. Por isso o livro (Era o Hotel Cambridge – Arquitetura, Cinema e Educação, Edições Sesc), porque o filme se tornou orgânico ao prédio, e também se tornou orgânico às atividades com os refugiados. Depois que terminou o filme, eles continuaram se encontrando espontaneamente, e também Lili, Carmen. O movimento abraçou a questão do refúgio. É incrível, Pedro, porque as coisas que mais aparecem são problemas de convívio. Por exemplo, a gente teve uma sessão que foi hilária, com o Pitchou (Luambo), que é um dos personagens do filme, o Kazombo. Foi um embate difícil, até a gente entender que tinha um conflito do Pitchou com o movimento, e o conflito é que o africano não dorme com os filhos. É impensável.

CC: Sempre aqui, o projeto era o Cambridge. Mas a gente viu a importância das oficinas para o filme ter essa intimidade de se tornar uma coisa orgânica com a ocupação e com os refugiados. Por isso o livro (Era o Hotel Cambridge – Arquitetura, Cinema e Educação, Edições Sesc), porque o filme se tornou orgânico ao prédio, e também se tornou orgânico às atividades com os refugiados. Depois que terminou o filme, eles continuaram se encontrando espontaneamente, e também Lili, Carmen. O movimento abraçou a questão do refúgio. É incrível, Pedro, porque as coisas que mais aparecem são problemas de convívio. Por exemplo, a gente teve uma sessão que foi hilária, com o Pitchou (Luambo), que é um dos personagens do filme, o Kazombo. Foi um embate difícil, até a gente entender que tinha um conflito do Pitchou com o movimento, e o conflito é que o africano não dorme com os filhos. É impensável.

PAS: Dona Carmen chegando, nossa atriz principal.

Carmen Silva: Ui.

PAS: Cada dia mais linda.

CS: Ui.

PAS: Futura presidenta da República.

CS: Ui!

PAS: Falei para ela na entrevista coletiva que a próxima vez que a gente se encontrar ela já vai ser presidenta.

CC: É, ela já é melhor atriz.

CS: Não é não, gente, não é não.

CC: É, ganhou prêmio de melhor atriz!

PAS: Ganhou? Onde?

CS: No Cine Fronteira.

PAS: Estava preparada para essa?

CS: Não, nunca (ri). Cada dia é um flash.

PAS: Carla estava contando do Pitchou, da questão dos refugiados com o movimento.

CC: A gente percebeu então que para o Pitchou era difícil porque para ele, para os africanos, é impensável dormir com um filho. Os brasileiros dormem com os filhos, no mesmo quarto. Para o brasileiro não é uma questão complexa, é possível. Para eles não.

PAS: Para eles qual é a razão?

CC: Ah, eu acho que de intimidade do casal, né? Eu também não entendo.

PAS: Estão mais certos que a gente, acho.

CC: (Ri.) Pois é. É uma questão, né?

PAS: E bate na questão da moradia, de como morar, quando você não tem o melhor lugar para morar.

CC: Exatamente. São coisas que no cotidiano, no convívio, viram um problema sério. A gente trouxe um espaço de conversas, onde isso podia ser refletido, falado, detectado. Para a gente, o diferente não é palpável.

CS: Sobre a individualidade dos refugiados, é uma questão de adaptação. Nós, brasileiros, temos um problema muito sério, dos moradores de cortiço. Os moradores de cortiço vivem num quarto de quatro por quatro. Ali é cozinha, é sala, muitas vezes é banheiro. Não tem uma dimensão, mas é por adaptação e por necessidade. Quando os refugiados, que têm lá seus pudores, uma sistemática cultural, se veem nessa condição é um choque. Você imagina uma pessoa que tinha tudo separado. Mesmo quem é de menor renda, a África é muito ampla, é muita terra. Aqui, não, a gente tem esse problema notório, e nós nos adaptamos. A gente tem tudo junto.

PAS: O fato de aqui ser um antigo hotel também faz com que cada apartamento seja um só ambiente.

CS: Um ambiente. Quando a gente ocupa, o MSTC (Movimento Sem Teto do Centro), o movimento que eu coordeno, tem essa sensibilidade de enxergar isso. É duro uma criança não ter um sofá para assistir uma televisão, fazer uma lição de casa. Eu penso sempre na criança, ou até mesmo na intimidade do casal. Como é que um casal tem intimidade? Eu procuro incentivar a divisão dos ambientes, individualizar cada família. Mas infelizmente é um processo muito duro. Até fico me policiando, porque será que como líder de movimento também tenho que ter a complexidade de ensinar a pessoa a arrumar uma casa? Eu pego muito pesado com isso.

PAS: Você acha que tem?

CS: Eu acho que sim. O processo de ressocialização é geral. Nós temos um costume horrível, que até eu mesma estou me policiando: o consumo. A gente quer ter muitas coisas dentro de casa. Uma vez uma boliviana falou para mim: “Ai, vocês ajuntam muita coisa dentro de casa”. E é verdade. Estou me policiando. Sabe, a pessoa precisa ter um sofá imenso, uma televisão de 40, 50 polegadas, pra quê? Não serve do mesmo jeito? A gente vai ter que começar a mudar o conceito de viver dentro de uma casa.

CC: Por exemplo, Carmen, quando os estudantes vieram para cá e a gente começou a fazer essa investigação, fizeram um escaneamento do 15o ao térreo, como está no livro. Quando a gente começou, surgiu uma ideia entre os estudantes – não sei se você acompanhou isso – sobre uma referência dos kibutz. Chegou-se a falar: por que não instituir um quarto de crianças por andar? Todas as crianças daquele andar dormiriam naquele quarto, e isso faria com que essa relação familiar fosse mais preservada. Teria um quarto de meninos e um quarto de meninas. Mas ia gente comentava aqui e, “não, imagina, como eu vou abandonar meus filhos?”. Mas é no quarto ao lado (ri). É uma coisa muito complexa de lidar.

CS: É verdade. Carla, eu não sei, não acompanhei isso, não me inteirei na época, mas para você ver como os próprios adolescentes, em diferentes linguagens, kibutz, eles sempre me pediam para fazer a noite do pijama, para dormir um monte de adolescente. Eu sempre pensava: vou quebrar padrões com os pais. Deixei umas duas vezes, deu um problema seríssimo (risos), aí não deixei mais. Não deixei mais. É de se pensar. Aqui no Cambridge não cabe o kibutz, porque as mães têm espaço nas quitinetes, se souberem arrumar a casa elas fazem dois quartos tranquilo. As áreas são muito grandes.

CC: São generosas.

CS: E eu fiz um apartamento, mostrei que era possível ter uma cozinha, uma sala e dois quartos, um para os filhos e um para o casal. É um exemplo no 11o andar. Se todos seguissem daria tranquilo. Agora, nas ocupações menores, vou pensar nisso. Acho que a gente não pode fazer um kibutz, mas pode fazer um ambiente para as crianças não ficarem subindo e descendo os andares, ter um local só para eles.

CC: É incrível, você vê como o filme suscita e abre esse tipo de discussão sobre a arquitetura. Existe o roteiro, a narrativa poética cria um ambiente propício, não fica aquela coisa profissionalizante. Isso é o grande ganho do filme, a gente poder ter essa discussão.

CS: E a troca. Eu hoje não faço nada sem o arquiteto. Tudo que eu penso já penso “tenho que ver um arquiteto”.

CC: Ai, que bom.

CS: Ou uma assessoria técnica. Eu queria até levar isso para a sala de aula de arquitetura. A arquitetura em si não pode ser simplesmente estética. Ela também pode mudar a forma de nós vivermos.

PAS: Deixa eu mencionar que conversei com a Eliane e ela comentou justamente isso, que vocês foram mostrar o filme na Espanha e ela ficou muito admirada com o seu olhar sobre a arquitetura de lá.

CS: Ah, eu amei. Eu sempre gostei disso, de preservar as cidades, os locais. Uma coisa que me deixou louca, louca, louca na Espanha, que amei de paixão, é que o novo não atrapalha o velho. Os prédios novos seguem o mesmo tamanho. A arquitetura antiga, aquela questão do barroco, o trabalho que tinha, eu viajo lá atrás, vou fazendo a dimensão, como era difícil. Hoje você levanta um prédio até numa hora. Mas como foi difícil fazer aquilo para quem desenhou, para quem projetou e para quem foi executar. Meu olhar, sim, pela Espanha, foi um olhar arquitetônico. A gente podia ter lugares aqui maravilhosos para seguir.

CC: Ela andava nas ruas e falava: “Olha, olha, olha como eles organizaram essa luminária, olha que interessante. Olha essa vitrine”. Tem o maior olhar arquitetônico.

CS: Nossa, as vitrines, e com materiais que a gente joga fora. Hoje aproveito tudo. Eu já tinha esse olhar de aproveitar as coisas, mas eram aquelas coisas grossas, básicas, sofá, móveis de cozinha. Hoje olho um móvel antigo, epa, vem cá, como posso restaurar?, de que forma posso utilizar um caixote, uma gaveta? A arquitetura não pode ser ideológica, só de sala de aula. Ela tem que ser uma arquitetura de execução.

CC: Por exemplo, esses móveis (aponta para as estantes de livros no saguão comunitário) todos a gente achou em ecopontos da cidade. Antes de fazer esse filme eu também não sabia o que era ecoponto. Nunca pensei onde é que estão as caçambas das ruas da cidade. Vão para os ecopontos, e a gente chegou neles e pegou tudo, pedaços de mobiliário que reutilizamos e equipamos. Toda essa coisa aqui a gente tirou do lixão. Nenhuma peça da cenografia foi comprada. Agora, para você trabalhar isso tem que ter uma mão de obra especializada. E aí a gente tinha, a gente tem, o movimento tem um grande artista que é o Ronaldo, que ajuda em tudo.

PAS: Ele é do movimento?

CC: É do movimento.

PAS: Aparecem muito no filme as diferenças que são obrigadas a conviver, às vezes sem nem saber que estavam ali no mesmo espaço. Tem um momento em que você, Carmen, e esta comunidade passam a acolher uma comunidade de artistas, de arquitetos. Como isso começou? Como você adquiriu confiança para colocar esse pessoal aqui dentro para fazer um filme?

CS: Olha, isso foi um trabalho que foi um namoro um ano antes das filmagens. A Lili, a Carla, o Ciro Pirondi da Escola da Cidade começaram a conversar comigo sobre o projeto do filme. Eu respondi para elas que eu não era sozinha, que eu tinha uma direção, que a gente podia marcar uma reunião. Marcamos, falaram do projeto do filme. Mas só que nós, sinceramente, tínhamos um olhar. Nós fomos usados outras vezes – usados não, já tivemos outras participações em outros filmes, já fomos cenários de outros filmes. E não houve aquele retorno, não se criou uma expectativa de criar interesses. Foi mais de fora para dentro.

PAS: Usaram vocês como locação?

CS: É.

CC: O cinema faz isso, né?

PAS: O jornalismo também. A gente passou por isso, eu e Carmen, ela me olhando desconfiada quando cheguei, “que jornalista é esse?”. E uma hora ela muda, não sei se com vocês foi assim.

CC: Dentro dessa experiência que a gente tinha passado, o que foi falado? Falei: acompanha nós, o projeto é bom. E eles tiraram uma pessoa que foi estratégica, nos acompanhou nas reuniões, nos atos, nas organizações, nas assembleias. Aí foi criando um vínculo. Esse jeito da Lili, o jeito da Escola da Cidade, a gente olhava a escola e pensava que nunca teria acesso, aí mudou a percepção. Sinceramente eu achava que era uma escola de rico, a que ninguém tinha acesso. Mas aí a gente viu como é a forma do pensar. De certa forma, acho que eles tinham a mesma coisa com a gente, até a gente ter essa aproximação. Isso é natural, né? E nesse um ano se criou toda essa perspectiva de confiança. Uma barreira que foi rompida, eu participando mais ativamente com os alunos, a arquitetura, me relacionando com pessoas da esfera cultural, do âmbito do cinema, produtores, com tudo que está por trás do filme, é que a gente viu que é humano igual a nós, trabalhadores que também não têm casa. Só estão num outro ramo que para nós é um mito. Quando se fala em cinema, a gente não imagina o que está por trás antes de chegar na telona, quem são aquelas pessoas que estão por trás. É muito fácil falar em cinema, a gente só pensa na grande tela. A gente foi quebrando, e a confiança foi mútua. As oficinas foram fundamentais. E aí teve a história do Abril Vermelho (de 2015), depois de toda essa intimidade eu resolvi abrir o coração do movimento para um outro mito, que era a imprensa. Fui pedir: Lili, você me ajuda a organizar junto com a Tata Amaral? Eu já amava a Tata, a série Antônia, nossa, aquilo me marcou. A gente começou a organizar vários coletivos de imprensa.

PAS: Então o filme começou a ajudar a abrir para a gente da imprensa? Eu vim nesse contexto.

CS: Nesse contexto. E aí abriu também a mente do movimento. Eu quebrei um tabu no movimento. Fui muito criticada pelo movimento. E eu disse: olha, vou abrir meu coração para vocês. Não sei se você estava nessa primeira reunião que vieram vários coletivos de mídia, foi onde conheci os Jornalistas Livres, Laura (Capriglione). Falei: vou abrir meu coração para vocês, vou dizer para vocês como é que a gente organiza uma ação.

PAS: Uma festa.

CC: Uma festa.

CS: Uma festa. Todo o contexto, desde a preparação até o alvo.

PAS: Você provavelmente ficou com medo nesse momento, de estar fazendo algo errado.

CS: Nossa, eu fiquei, eu estava jogando tudo. Já pensou depois, o movimento?

CC: A gente quebrou vários paradigmas. Um deles foram os tapumes. A coisa era fechar para não se ver o movimento interno da ocupação. E hoje a gente abre as portas.

PAS: Acho que na última vez que vim ainda tinha os tapumes.

CC: Pois é, agora todo o brechó é aberto. Aí você entra e se sensibiliza, que é um lugar limpo, interessante. Antigamente o movimento era fechado.

PAS: Carla, qual a sua versão da mesma história da chegada de vocês aqui?

CC: O arquiteto, os alunos sempre falavam que precisava ter luz natural. Arquiteto, né (ri), luz natural é uma coisa preciosa para ele. E a gente, “vamos abrir todos os tapumes, todas as janelas para a luz natural entrar, ter ventilação”. Num primeiro momento, né, Carmen?, a questão é “não, nós precisamos fechar para ocultar o movimento”.

CS: Foi a parte do brechó. A gente ainda tinha o muro da vergonha na janela. A gente tinha medo de abrir, porque como é que iam nos olhar lá fora? O olhar da polícia, o olhar investigativo, o olhar dos vizinhos. A gente, mesmo com todo esse paradigma de o pessoal entrar no Cambridge e dizer “nossa, que lugar lindo, maravilhoso”, ainda tinha o muro da vergonha, que foi duro para quebrar. Foi quando eu vim da Espanha, com essa questão de olhar as vitrines, que resolvi quebrar os tapumes que existiam.

PAS: E não se arrependeu até agora?

CS: Não, de forma alguma. Quem passa fica olhando, quer voltar para ver.

PAS: Os artistas e os arquitetos mostraram para vocês que é bom ter luz, que vocês têm todo direito a ela?

CS: É bom ter luz. É a luz externa, e o olhar externo.

CC: E o convívio com a vizinhança. A urbanista Jane Jacobs tem toda uma coisa falando da janela quebrada, que a janela é uma forma de interagir com a comunidade, com a vizinhança. E o movimento, a ocupação, é de muita valia para uma vizinhança.

CS: Sabe qual foi a primeira vez que a gente viu essa questão das janelas? Foi quando eu fui numa reunião e ouvi uma prefeita dizer que não queria abrir a janela da prefeitura dela para olhar as roupas encardidas dos sem-teto nos prédios. Isso me deixou assim… Não sei se vocês perceberam que em todas as janelas do Cambridge, de todas as ocupações que eu coordeno, as cortinas são brancas. São todas de uma cor só. Não admito roupa estendida na janela. Não admito lençol como cortina. Não admito cada um por cortina de uma cor. Já havia essa percepção, a forma como ela falou da janela foi discriminativa, elitista. O olhar do arquiteto é mais sensível. A prefeitura, a prefeita, os prefeitos também deveriam ter um arquiteto do lado, para olhar a cidade também. O olhar foi diferente, o que me despertou foi de não deixar as roupas encardidas dos sem-teto.

PAS: Concordo, mas eles tinham que ter um arquiteto vindo do movimento de moradia também, não só um tradicional.

CS: Opa. Pode ser. Então, deixar que a rua nos visse foi um olhar mais sensível da arquitetura.

PAS: Foi uma libertação para vocês?

CS: Uma libertação. Foi uma (enfatiza a palavra) libertação. Mesmo eu tendo toda essa influência com o Cambridge você vê que eu ainda estava emparedada. E quando eu quebrei foi uma libertação. Foi verdade, uma coisa de liberdade, que no momento a gente nem percebe, mas depois a gente vai vendo que é realmente.

PAS: Estou pensando agora, da minha experiência de andar pelas ruas do centro, o tapume me dá medo daquele lugar. Assim como vocês lá do outro lado estão com medo da gente que está passando aqui fora.

CS: Não dá? Isso, é verdade. Quem está lá fora estava com medo da gente. Tirando o tapume, fica uma coisa mais ampla.

CC: O convívio fica mais generoso,

PAS: O filme é isso o tempo todo.

CC: O filme é isso o tempo todo. Em todas as instâncias.

PAS: Gente que não sabia conviver aprendendo a conviver uns com os outros.

CS: É verdade. O filme também trouxe, em questão aos refugiados e estrangeiros, o seguinte. O movimento sempre foi aberto, mas dentro daquele seu quadrado, que é o quê? Nós não discriminamos ninguém, não excluímos ninguém. Quem vem atrás de moradia venha. Mas a gente nunca teve aquela sensibilidade de ver de fato como é que o estrangeiro se sentia. Sabe o que eu aprendi outro dia? Que os estrangeiros escutam nós brasileiros falando assim (faz uma fala desconexa). A gente nunca teve a sensibilidade de entender a questão da língua. Eu tinha um preconceito mesmo. Todo africano para mim era nigeriano. Eu leio muito, não tinha chego até a guerra do Congo, o porquê, mas tinha chego àquelas grandes guerras que existem na África, por domínio de poder, uma terra muito rica, cheia de ouro, diamantes, essas coisas. O filme trouxe um aproximação maior, um entendimento maior. E me fez eu raciocinar que o que eu passei como brasileira lá na década de 1990, saindo da minha terra natal para vir para São Paulo – e olha que eu falo, eu sou brasileira, minha nacionalidade é brasileira embora tenha vários brasis -, imagina o estrangeiro chegar aqui. A morte maior não é a entrada dele, é a falta de sensibilidade do poder público, da assistência social, de quem cuida. Com uma família não se deve ter a mesma tratativa de um morador em situação de rua. O morador em situação de rua é um andarilho por excelência, é um trecheiro. Uma família, por mais moderna que seja, quer ter o momento de lavar sua roupa, ter seu próprio tanque para lavar sua roupa, cozinhar, ter o fogão para cozinhar, mesmo que não seja adepta a estar na cozinha. Uma vez você quer fritar um ovo, você fritar seu ovo para comer. Imagina você, que tinha um convívio familiar numa casa normal, ser obrigado a entrar num espaço para dormir, à noite separar se é homem ou mulher, se é um casal separa o homem e a mulher, e de manhã, cinco horas da manhã levantar para tomar banho correndo, para até sete horas tomar um café, para sair. Sair para onde?

PAS: Você já me contou essa história, mas queria que você contasse sua saída da Bahia e sua chegada a São Paulo. Que ano mesmo?

CS: 1995. Eu, na Bahia, em Salvador, tinha uma vida normal, para os parâmetros quadrados, conservadores, que era uma mulher que tinha filhos e apanhava do marido. Para o parâmetro conservador da Bahia, então, mulher pode apanhar, morre casada, morre apanhando.

PAS: Morre disso às vezes.

CS: Morre disso. E a morte não é, muitas vezes, a morte física, mas a morte interior. Você se sente um lixo, um trapo. Mas eu tive uma grande reação. Ao quebrar o paradigma, ser uma mulher separada, largar os meus filhos, dizer: meu pai, toma conta, vou para São Paulo.

PAS: Eram quantos filhos?

CS: Oito. Vou para São Paulo, maravilha. Vim para São Paulo com um grande sonho, que ia chegar aqui, encontrar emprego, casa, tal, tal, tal, tal, e que logo ia buscar meus filhos. Salvo engano.

PAS: Tinha uma profissão lá, ou era a famosa dona de casa?

CS: Sim, tinha. Não, não, tinha uma profissão. Eu sempre estudei. Filha de militar, tinha uma profissão, atrasei a minha vida profissional para casar.

PAS: Qual era a profissão?

CS: Eu sempre trabalhei na área administrativa, de gestão. Trabalhava com transporte urbano em Salvador.

PAS: Trabalhava, criava oito filhos e tinha esse marido.

CS: E tinha esse marido. Fui almoxarife de transportes urbanos. Fiz cursos, vinha para São Paulo comprar ônibus, toda essa tratativa de empresa. Tinha uma profissão. Além de ter uma profissão, eu tinha também o lado cultural, de que estudei, também político. Sempre participei ativamente de vida política, sempre li muito. E de repente minha vida parou, estagnou. Então eu não tinha mais reação. Eu virei uma mera dona de casa, uma dona de casa medíocre, medíocre. Ainda dava aula, aula de reforço, essas coisas para sobreviver mesmo. Ai resolvi quebrar esse parâmetro todo, o paradigma da mulher que não pode se separar. No que resolvi vir para São Paulo, vim com amigos, para ficar na casa de amigos. Pedi demissão da empresa, ainda tinha um dinheirinho. Aí te digo: quando você tem um dinheiro, o sorriso é largo. Mas aí o dinheiro vai acabando, você vai sendo um incômodo. E como eu não queria ser incômodo de ninguém, vim cair aqui na malha do sistema. Conheci o sistema da assistência social, que eram os albergues.

PAS: Foi morar, entre aspas, num albergue? Dá para chamar de morar?

CS: É morar porque pelo menos entrava para dormir. Tinha que sair de manhã.

PAS: Era o que você estava dizendo antes, na hora em que acorda vai para onde?

CS: Na hora que acorda você não tem perspectiva nenhuma. A cidade não te oferece essa perspectiva. É dura. Você vira uma andarilha. Aí você passa a conhecer a cidade. Você conhece a cidade por dois lados, tem uma escolha: você vai seguir o lado que é o mais fácil, da prostituição e da droga, da vida fácil, de pedinte, ou você vai se esforçar para conhecer o lado como ser de fato um cidadão, uma cidadã paulista.

PAS: Numa cidade que não é acolhedora para você.

CS: Numa cidade que não é acolhedora.

PAS: Que não é gentil com você.

CS: Não é gentil. É essa opção que você tem. Então você se torna um andarilho, vai para lá e para cá, até chegar o horário de entrar para dormir. Para tomar um banho, jantar e dormir. Essa vivência minha é que me faz parar para pensar como é duro uma mãe de família não ter onde ficar. O homem, por si, já tem essa coisa mesmo de andar, o homem não para dentro de casa. Mas a mulher é diferente. É muito diferente. Para mim foi muito duro, mas eu tinha um foco, um objetivo. Eu não queria voltar e alguém dizer para mim “eu não te disse?”, “não deu certo, está vendo?”. Porque todos torcem para que não dê certo. É incrível. Todo mundo torce para que não dê certo. Quando você quebra barreiras as pessoas não te incentivam, “que legal”, “faz”, “é bom”. Não, é “não vai dar certo”. E apareceu nesse local, no albergue, uma senhora que já frequentava o movimento de moradia. E ela insistia, insistia para eu ir na reunião. Eu fui na reunião para ela parar de me encher o saco. Não fui para a reunião com vontade de ir. Fui para parar de me chamar, não quis ser tão rude com ela. Fui, e deu no que deu.

PAS: Não foi esse salto tão rápido…

CS: Não, não, não, tem todo um processo. Um outro erro é a pressa do retorno para sua terra natal. Na pressa do retorno, você comete atos que naquele momento acha que não são ilícitos, mas são: compra, consumo. Você quer voltar dizendo “está vendo, eu venci”. Mas nessa pressa, se não tiver um cuidado, você vai chegar lá criando uma imagem falsa tanto para você como para quem está lá.

PAS: E você chama isso de ato ilícito?

CS: Eu acho, para demonstrar é ilícito. Você não tem tanto. Só se tiver muito dinheiro. Aí começa a fazer o quê? Um costume das pessoas que estão trabalhando é abrir crediário, não é? Quando sabem que vão ser mandadas embora da empresa, abrem aquele crediário, compra, compra, compra, compra, e leva para lá. Chega lá, cria a ilusão de que, “poxa, o filho de fulano está muito bem, olha quanta coisa ele trouxe”. É uma grande ilusão, com você mesmo. Porque você vai comprar e não vai pagar tão cedo.

CC: Mas, Carmen, fala do momento da primeira ocupação que você fez.

CS: A primeira ocupação que eu fiz foi em 1997, maio de 1997, Casarão Santos Dumont, na alameda Cleveland. Hoje é um museu. Mas eu não tinha o direito de morar ainda, porque estava nova no movimento. Havia uma regra que para você morar numa ocupação tinha que ter um certo grande tempo no movimento. Seis meses depois, a gente veio para a avenida 9 de Julho, 584, que é o famoso prédio do INSS.

PAS: Essa história me impressiona, de quem eram esses apartamentos.

CS: De quem eram esses apartamentos. Embaixo eram repartições públicas, até o quarto ou quinto andar, e daí em diante eram grandes duplex que dizem que eram dos funcionários.

PAS: Ou seja, espaço público sendo ocupado privadamente?

CC: Então, é que lá, Carmen, me corrija, é o exemplo de um projeto do Getulio Vargas, que era o início do INSS e tinha essa configuração: embaixo espaços de recepção da população e nos andares superiores as moradias desses funcionários. E com o tempo o espaço foi ficando deteriorado, é uma coisa complexa, porque é da União, é estadual e é municipal.

CS: Não, mas antes de ele ficar deteriorado há todo um processo. Vamos voltar para a especulação imobiliária das cidades. Você sabe que o que move as grandes repartições são os centros financeiros. Na época de Getulio Vargas a 9 de Julho era o auge, a avenida com maior ostentação, grandes hotéis, Jockey Club.

CC: Hotel Cambridge, chiquérrimo.

CS: Este lugar onde nós estamos era uma das salas do Jockey Club para fazer as apostas. Quem morava no edifício Joelma era a nata da sociedade paulistana. O centro financeiro era onde? No centro velho, que é a parte da Sé, 15 de Novembro, rua da Quitanda, Patriarca. O centro financeiro, ao se afastar do centro velho, as autarquias vão se movendo também. A sede do INSS foi para a Santa Ifigênia, tirou daqui o conceito de previdência com moradia. E aí largaram o prédio abandonado, com o busto do Getulio Vargas e tudo. E em 1997 era o grande momento em que São Paulo estava se mudando. O centro financeiro já tinha se mudado para a avenida Paulista e a Globo já estava influenciando a Paulista para ir para a Berrini. Estão lembrados disso? Nós ainda temos uma grande mídia massiva que vai…

CC: Controlando a cidade.

CS: Controlando a cidade, né? Na década de 1990, até chegar em 2000 e pouco, o centro antigo de São Paulo era despovoado. Era só transitivo. Passam até hoje 3 ou 4 milhões de pessoas/dia, mas não tinha trabalhador morando. E os movimentos de moradia tiveram essa grande sacada: prédios vazios, abandonados, por que nós, que somos trabalhadores, não morarmos? Até então, a política que tínhamos era a era (Celso) Pitta, Cingapura, as grandes favelas verticais com as favelas horizontais ao lado, e o restante dos mutirões da (Luiza) Erundina. E o centro com vários prédios com apartamentos vazios, prédios que dava para os trabalhadores morarem. Nós provamos que foi possível povoar o centro. Tanto que naquela década o centro de São Paulo só tinha uma zona eleitoral. Você percebe que o centro cresceu quando o Tribunal Regional Eleitoral cria mais duas zonas eleitorais. Os movimentos tiveram um papel fundamental de repovoar o centro.

PAS: Com muita resistência do poder público.

CS: Com muita resistência do poder público. Já havia toda uma movimentação de se deixar o centro abandonado para se especular. Essa sempre foi a grande segmentação, além da falência dos grandes proprietários, porque não é possível um proprietário ter 200 imóveis. Como é que ele mantém?

CC: Não pagando imposto. Não pagando IPTU.

CS: Justamente.

PAS: E deterioram a própria fonte de recursos deles.

CS: A própria fonte de recursos.

CC: Para esperar que o mercado imobiliário revalorize. E aí vêm os movimentos e ressignificar o centro da cidade. Uma coisa que aprendi com João Whitaker, que era o secretário (de habitação) do (Fernando) Haddad, é que a habitação é muito transformadora, mas é transparente, invisível. Hoje a gente fala muito sobre a mobilidade na cidade. Se você mora perto do seu trabalho, acaba com esse trânsito absurdo que é a cidade. Só o fato de deslocar a moradia também resolve um problema de mobilidade, que é seríssimo na cidade de São Paulo.

CS: As enchentes acabam. Porque os grandes bairros das periferias não tem saneamento básico, não tem coleta diária seletiva de lixo. Que é que o grande produtor de lixo que é o ser humano faz? Suas sacolas de lixo vão para os córregos, e a natureza cobra.

CC: Em contrapartida, o movimento, quando ocupa o espaço acaba com as águas paradas, com os focos de dengue. Foi o que aconteceu aqui na 9 de Julho. A vizinhança apoiou a reintegração quando viu que era um espaço imenso abandonado, com muitos focos de dengue. E é moradia, né?, mas ela é invisível, porque você não relaciona com mobilidade, com saúde pública.

CS: E com a segurança também. A moradia está interligada a todos os outros setores. Nós dos movimentos não defendemos a moradia como uma caixa onde o ser humano se tranca. A gente defende a moradia aquecida, com todos os serviços públicos que o ser humano necessita para a sobrevivência, que é saúde, educação, cultura.

CC: O lazer.

CS: O lazer, o esporte, a mobilidade. Você já parou para pensar o que é um ser humano que mora na região central de um grande centro urbano que tem tudo – supermercado, escola, teatro, faculdade, farmácia, farmácia 24 horas, restaurante, baladas? Quem ganha são todos, é uma rede que todos vão ganhando.

PAS: Você permitir que esse filme fosse feito aqui traz a cultura para dentro da comunidade. Como esse filme transformou vocês e este espaço?

CS: Olha, esse filme teve um valor de transformação muito grande, influenciador. Uma das influências é parar de olhar com desconfiança o outro setor – o setor dos artistas, dos produtores. Nem todo mundo é oportunista. Nem todo mundo está querendo ganhar alguma coisa. Esse filme foi uma troca tanto para nós do movimento como para quem participou diretamente do filme, tanto que a prova está aí, estamos com vários outros setores trabalhando interligados. A gente tem hoje professores, as meninas trabalhando com as crianças. A própria roteirista criou a oficina na época do filme e volta, não acaba com as oficinas. A própria Carla Caffé virou uma militante ativista. A Escola da Cidade tem projetos maravilhosos junto com o movimento, de querer trabalhar com o movimento.

PAS: A Carla falou de teses feitas sobre o Cambridge.

CC: Do Geroen Stevens.

CS: Da Fernanda Calejo, o TCC dela foi baseado no movimento. Tem um estudo maravilhoso sobre a cidade insurgente, um mapeamento geral da cidade de São Paulo ocupada. Sinto muito que deveria ter sido a USP, não é?, mas veio uma faculdade de fora. A Eliane Caffé não entendia nada do movimento, mas hoje é quem mais defende, participa ativamente da vida do movimento. E trouxe vários outros coletivos. A própria mídia, foi uma grande sacada, a mídia alternativa, a mídia livre. Quando a gente tinha a mídia contemporânea nos detonando, a gente tem a mídia verdadeira dizendo “não, é mentira”, contrapondo. Tudo hoje tem de ser em rede, gente. Nós somos uma rede, o Brasil, o mundo. O mundo foi uma rede, nós é que duramos muito tempo para perceber isso. Quando o rei de Portugal e o rei de Espanha resolveram fazer aquele Tratado de Tordesilhas, eles já tinham percebido que o mundo seria uma rede.

PAS: E separaram, um lado para cá, um lado para lá.

CS: Tu vai pra cá, agrupa esse grupo aqui, eu vou pra cá e agrupo.

PAS: Cada um fala uma língua diferente.

CS: É, aquela rede ali foi para pegar as riquezas e construir a grande Europa, o mundo velho. Foi para também dar uma engessada na navegação, na venda de armas, quando se criou a bússola, a pólvora.

PAS: Andando nas ruas da Espanha você vê as nossas riquezas lá?

CS: Vejo. Só que nunca vi o nome de quem nos botaram na cabeça que era o grande herói. Andei as ruas de Espanha e nunca vi nada mencionando Cristóvão Colombo. Então para mim ele deve ter sido um ladrão expurgado da Espanha que teve uma função, uma meta, “ou tu traz para tu me devolver o que me roubou, ou tu morre”. E aqui é um herói.

PAS: Pedro Álvares Cabral outro.

CS: Eu andei na Espanha e não vi uma rua, nada mencionando Cristóvão Colombo.

PAS: Agora a pergunta oposta, como esta comunidade transforma e molda o filme que era sobre esta comunidade?

CC: Foi uma coisa tão orgânica. Através dos processos de oficinas e da participação, de querer ter uma participação, foi ficando muito orgânico, tudo uma mesma coisa. Quando a gente começou a fazer a pré-produção, já tinha tanta intimidade com este lugar. E isso a gente vê na tela.

PAS: A gente vê inclusive eles se divertindo, mesmo sabendo que é uma encenação.

CC: Se divertindo, exatamente.

CS: Deixa eu falar uma coisa, você sabe qual era o maior receio nosso? Era que a gravação do filme acabasse e vocês fossem embora (ri).

PAS: Isso é uma revelação.

CC: A gente foi embora, um ano, dois anos, dois anos e meio, e todo mundo falava “vem cá, quando é que vai aparecer esse filme?” (risos). Porque demora, né? A gente estava aqui de carne e osso, mas e o filme? E o filme?

PAS: O que ela está expressando é forte, que todo carnaval tem seu fim e eles estavam temendo por esse momento.

CS: Estava temendo, sim.

PAS: Pelo jeito não rolou.

CS: Não rolou o fim. Não rolou, não rolou. Mas tinha muita gente que dizia que eu era uma sonhadora, “você acha que eles vão voltar?”. É aquela coisa, “não vai dar certo”, “não vai dar certo”…

PAS: Eliane falou como vocês, e você, Carmen, nessa liderança, estão se apropriando do filme, fazendo dele um filme de vocês também.

PAS: Eliane falou como vocês, e você, Carmen, nessa liderança, estão se apropriando do filme, fazendo dele um filme de vocês também.

CS: Um instrumento, é. Esse é um dos maiores instrumentos para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos conseguindo levar esse filme, a cultura é capaz de alcançar todas as camadas sociais. Sempre venho falando isso. O filme conseguiu fazer essa transição entre o momento que estamos vivendo, o massacre do povo brasileiro. O filme não só expressa a moradia, mas é o brasileiro que vai viver sem a previdência, sem saúde, sem educação. Não sei se a palavra transcendência expressa que é o universo, que é do universo.

CC: O legal do filme é que ele mostra a não criminalização dos movimentos sociais. Nós não podemos criminalizar os movimentos sociais. Eles são um direito de qualquer sociedade. A gente está vivendo épocas em que existe essa criminalização. O filme também traz uma coisa, qual é o grande problema desse movimento? É que você lida com a questão da propriedade privada. Você lida com uma coisa muito delicada. E você percebe com o filme que isto não é uma ameaça à propriedade privada. O que acontece é simplesmente é que, ao ocupar, eles só querem mostrar ao poder público a ilegalidade que existe do outro lado.

PAS: Que já existia antes.

CC: Que já existia antes, que é ilegal do proprietário. O filme deixa claro isso, é importante falar disso. O filme também trouxe uma nova forma de fazer filme.

PAS: Total, para mim soou muito novo, muito inédito.

CC: Inédito porque acho que a gente trabalhou a pré-produção do filme em parceria com outras áreas de pesquisa, que não eram o filme. O que os meninos, os estudantes de arquitetura, trouxeram é que é possível fazer numa produção cinematográfica um exercício de investigação. Eles contribuíram muito para o filme, mas eles estavam fazendo a pesquisa deles, querendo entender como é a moradia, a divisão dos espaços, o uso da cidade. Só que, ao fazer isso, eles trouxeram tudo isso para o filme. O filme conseguiu absorver essa questão. Para mim foi uma descoberta muito grande. Eu adoraria poder continuar fazendo essa forma de cinema, abrir a pré-produção para outras pesquisas artísticas. É independente, porque o que os alunos fizeram você não vê no filme.

PAS: Isso tem a ver com roteiro, não tem?

CC: Vem, vamos chamar a Inês. (Inês Figueiró, uma das roteiristas do filme, entra na conversa.)

PAS: Estou agora com três mulheres. Temos uma revolução feminina, que vejo em qualquer lugar onde passo, sejam as mulheres cineastas ou líderes de movimentos. O que vocês estão aprontando? O filme reflete isso?

CS: Teve um festival que refletiu bem isso.

Inês Figueiró: Tiradentes.

CS: Não sei se está interligado, mas em todas essas profissões a mulher está como figura principal, por quê? Talvez, isto é uma percepção minha, porque com a condição machista que sempre vivemos desde que nascemos…

PAS: Que te fez vir de lá para cá inclusive…

CS: Não só isso, a condição mesmo do nosso país, que é uma cultura de homens. O mundo é uma cultura de homens. E a gente, quando faz as coisas, procura fazer bem feito. A gente tem mais sensibilidade, porque a toda hora alguém fala “tu é mulher”, vai no trânsito, “só podia ser mulher”. Por que o homem não pode ser barbeiro? Só a mulher é barbeira no trânsito? Tudo que a gente faz a gente faz num momento de acolhimento, a mulher tem uma percepção, tirando a questão de gênero, se é machista ou não, a gente tem um manto de acolhimento. Nele a gente desenvolve várias subfunções. A mulher já acolhe desde o momento da concepção. A gente nasce de um ventre, forma um ventre, dá vida também. O ato de parir, a mulher pare os sexos. Uma das subfunções é a perfeição, é fazer correto.

PAS: É o que vocês estão fazendo, mais do que nunca. É uma equipe feminina?

IF: Não, a direção de fotografia e a produção são masculinas. Mas é majoritariamente feminina, sim.

PAS: Perguntei isso porque vi outro dia no Canal Brasil Anna Muylaert falando de um dos filmes dela, que não tinha percebido, não tinha sido de propósito, mas quando viu a equipe inteira do filme era de mulheres.

CS: A mulher se joga mais, né? Os homens têm receio, planejam muito. A mulher cai de cabeça, acredita e vai.

PAS: E aqui, no movimento de moradia?

IF: A maioria das chefes é mulher.

CS: É mulher.

CC: A Laura fala uma frase que acho fundamental e sempre uso. Ela fala que no século XX os movimentos sociais foram marcados pelos homens frente aos portões de fábrica e o século XXI vai ser marcado pelas mulheres frente à moradia. E a gente sabe que 60% da população mundial vai estar concentrada nos grandes centros urbanos.

CS: É pela necessidade de dar dignidade à vida.

IF: Na nossa organização social, quando a gente se separa os filhos ficam com as mulheres. Na África já é diferente, nos países não portugueses.

CS: Na Bahia, Inês, por a gente ser descendente diretamente dos costumes africanos, os homens punem as mulheres tirando tudo para ver se elas entregam os filhos. Ele não deixa a gente ficar na casa, “saia com seus filhos”. Mas é uma forma de punir para a gente dar os filhos para eles. Isso aconteceu com a minha mãe. A minha mãe não teve o direito de ficar comigo.

PAS: Você também, depois é que você trouxe eles.

CS: Não, inicialmente eu fiquei, eu tentei. Quando me separei, não vim logo para São Paulo. Mas eu não tinha onde dormir, onde ficar com meus filhos, então cada dia eu dormia num canto. Era uma forma de me punir, ou eu voltava para casa ou dizia “então fica com os meninos”. Tem muitas mulheres nessa condição.

IF: No Cambridge você vê que em geral as mulheres se separam e os pais somem.

CC: Isso é o clássico.

IF: Aqui tu vê isso. A gente vê muitas chefes de família, o nome de quem está à frente da quitinete.

CC: A propriedade da casa só dá para a mulher.

PAS: O Brasil sacudiu isso quando deu o Bolsa Família para as mulheres. Empoderou a mulher a partir disso.

CC: Exatamente.

CS: Isso, isso. Já havia um estudo dentro da CDHU, de que os homens vendiam fácil e as mulheres seguravam mais.

(Leia aqui entrevista com a diretora de Era o Hotel Cambridge, Eliane Caffé.)