Em 2022, quando experimentávamos o retorno à “normalidade” no contexto pós pandemia, em meio ainda à normalização da barbárie dos últimos anos, o músico, poeta, compositor e artista visual paulistano Arnaldo Antunes voltava aos palcos – com o público – com a turnê do disco Lágrimas no Mar, lançado em parceria com o pianista pernambucano Vitor Araújo. Gestado no período mais duro do isolamento, o disco traz canções de O Real Resiste (2020), inéditas e releituras que traduzem o peso das coisas que vivíamos. Não como o grito que “sai da goela/ do inferno/ ou do dragão” (como diz Arnaldo no poema “Fogo”), mas como um convite, em formato voz e piano, para compartilharmos nosso estado de comoção.

Em entrevista no início de dezembro de 2022, antes do show realizado na Sala Adoniran Barbosa do Centro Cultural São Paulo (CCSP), Arnaldo falou sobre o disco e também sobre a cidade de São Paulo, em uma costura sobre o universo da cena punk paulistana dos anos 1980, aspectos de sua trajetória e sua relação com a linguagem em suas diversas formas, enredos e sínteses.

Fabio Maleronka: Como você viu a cena punk em São Paulo? Teve a coisa do começo do fim do mundo, o festival que acabou marcando muito a cena do Sesc Pompeia. Como você viu a chegada da cena punk em São Paulo?

Arnaldo Antunes: Eu acompanhava algumas bandas. Os Ratos de Porão, os Inocentes. Tinha uma outra que era a Olho Seco. Acompanhava algumas coisas, mais de disco do que ir em show. Mas essas figuras faziam parte da cena rock em geral, da qual a gente também fazia parte, então a gente acabava encontrando. E claro que uma das influências dos Titãs também era a cultura punk. A gente nunca foi uma banda punk, mas tinha diferentes influências. E aquele ingrediente do punk estava nesse caldeirão de mistura que dava nos Titãs. Então, a gente tocava em algumas casas punk também. Era engraçado, porque a gente tocava, por exemplo, no Napalm, que era uma casa punk. Só que a gente ia lá e cantava os rocks mais pesados, mas cantava também uma música como “Demais” (1984): “Tudo eu já fiz pra lhe esquecer/ mas foi em vão/ e agora quero voltar/ todas essas noites passei sem dormir/ com os olhos a jorrar”. Era uma canção romântica, uma balada. Ou “Toda Cor” (1984): “O telefone tocou/ fui atender/ Na madrugada/ quero estar com você”. E “Sonífera Ilha” (1984), enfim. Só que a nossa postura tinha uma coisa agressiva, sei lá, uma coisa. Tinha uma postura, uma potência, uma vitalidade que se aproximava da coisa punk. Então a gente era bem recebido, mesmo tendo esse repertório mais eclético, vamos dizer assim. Eu lembro que o festival foi muito comentado lá no Sesc Pompeia, mas não cheguei a ir, não é um evento que eu presenciei.

FM: Falando sobre a Chiclete com Banana, a revista, tem toda a sua preocupação com a linguagem, e o trabalho lá dos caras, da Laerte, do Angeli, como pegava para você?

AA: Ah, eu adorava. Adorava. Cheguei a conhecer o Glauco uma vez, a gente foi convidado para participar de uma conversa no Estadão, com Glauco, Mário Schenberg e mais umas figuras. E achei ele uma pessoa muito doce, gentil. Adorei conhecer pessoalmente, porque já era fã do Geraldão e das tiras. E o Angeli também, figura adorável, a Laerte… Todos eles acabei conhecendo pessoalmente, são muito legais. Aquela coisa contracultural dos quadrinhos, eles de certa forma faziam uma frente, assim, conjunta. Tinha até uma tira que eles assinavam juntos, que era Los Três Amigos. Eu era fã dessa cultura meio pouco contra, era uma contracultura, mas muito traduzida pelo cartoon, pelo quadrinho.

FM: Traz uma sujeira para o traço, né?

AA: É. E ao mesmo tempo traz todo o universo comportamental que a gente vivia ali nos anos 1980, eles retratando muito bem essa vida jovem dos anos 1980, a postura rock and roll também deles, que tinham esse lado presente ali.

FM: Uma pergunta meio clichê, mas, importante, que é o surgimento do disco como um diálogo com a pandemia, com a covid…

AA: Sim. Na verdade, a covid nos pegou de surpresa. Porque eu tinha acabado de lançar O Real Resiste (2020), que já é um álbum que tem uma formação mais enxuta, instrumental. Não é um disco de banda pesada, com bateria e tal. É um disco mais concentrado nas canções. E eu quis radicalizar esse conceito ao vivo. Então, falei: quero fazer um show só de voz e piano. E convidei o Vitor, e ele topou, e a gente começou a ensaiar. Quando estávamos prontos, prestes a estrear, acho que uma semana antes do primeiro show da turnê de O Real Resiste, começou a pandemia, as datas todas foram canceladas. Entramos em um isolamento sem perspectiva de até quando ia durar. E aí fomos estendendo, até que conseguimos fazer algumas lives, porque eu não queria fazer live em casa, sabe? Aquela coisa que o pessoal começou a fazer não estava me seduzindo. Mas, quando deu para fazer no palco de um teatro, quando os teatros puderam ser abertos para apresentar, apesar de ser sem público, a gente pôde realizar o show. Como a gente tinha conseguido fazer com cenário, projeções, figurino, aí fizemos algumas lives. Fizemos no Theatro Municipal, na Virada Cultural, no Sesc Pompeia, no Teatro Sérgio Cardoso. E foi muito legal, mas não é a mesma coisa de show mesmo, a gente sentia muita falta. Acho que nunca fiquei tanto tempo sem fazer show, desde que comecei a fazer. Foi uma abstinência muito dura. Um tipo de energia mesmo que faz muita falta, uma energia vital, que nutre muito. Isso foi se estendendo e a gente fez as lives, ficamos esperando voltar os shows presenciais, não voltava. A gente falou: “Meu, está muito duro. Vamos fazer alguma coisa, vamos registrar esse trabalho. Vamos para o estúdio”. Era um trabalho que estava entusiasmando muito a gente, mas sem poder excursionar com ele. Começou com a ideia de gravar algumas coisas que estavam no show, mas a gente já tinha feito a live, então não era tão empolgante isso. Falamos: “Vamos fazer versões de outras músicas”. Aí surgiu a ideia de fazer “Longe” (2009), “Fora de Si” (1995) e tal. Mas vi que eu tinha algumas canções inéditas. Duas delas em parceria com César Mendes, uma com Pedro Baby, Márcia Aguiar e João Moreira, que é a que dá título ao disco, “Lágrimas no Mar”. E algumas coisas antigas eu estava querendo gravar e achei que se encaixavam no contexto do álbum. Pegamos essas inéditas, fizemos algumas releituras e fomos para o estúdio. Quer dizer, isso foi gradualmente. Primeiro pensamos em gravar duas músicas, depois um single. Daí começamos a ensaiar e animar e, enfim, fomos para o estúdio para gravar um álbum mesmo. Ele traz muito esse estado de coisas que a gente estava vivendo, de um governo que estava destruindo tudo que a gente preza no Brasil: a cultura, o meio ambiente, a saúde. E a gente assistindo essa corrosão da democracia ao mesmo tempo em que tinha um isolamento por uma questão de saúde pública, covid. Era um peso de coisas que, de certa forma, criou uma atmosfera que eu não acho que é de tristeza, mas é de comoção, sabe?

É um disco que acho que tem uma comoção. A gente mesmo chegava a chorar no estúdio gravando. Mas tem um lado solar no disco. Acho que a música “Longe” foi escolhida por conta da pandemia, a música “Como Dois e Dois” (de Caetano Veloso, lançada por Roberto Carlos em 1971) foi escolhida por conta de a gente estar vivendo essa normalização da barbárie que assistimos nos últimos quatro anos. Então pedi que Vitor fizesse um arranjo que tivesse metralhadoras, helicópteros, bombas, tiros. Ele extraiu isso do piano de um jeito brilhante. Foi incrível. Então traz essa atmosfera do que a gente estava vivendo, um disco que estivesse comentando a realidade, mas como se ele refletisse a vida mesmo, a vida que a gente estava vivendo.

FM: O show na Bahia, em Salvador, me impressionou muito, parece que vocês estavam buscando o diálogo com o público, uma proximidade…

AA: Uma cumplicidade.

FM: Uma cumplicidade, exatamente.

AA: Acho que tem, no momento que começamos a fazer os shows,percebemos que aquilo que a gente estava sentindo era comum também ao público. São um show e um álbum, também, que exigem uma certa atenção, do ouvinte para as canções. Não é uma coisa que você pode ouvir, assim, pensando em outra coisa, ou fazendo. O show, pelo menos, é muito concentrado. As pessoas estão muito atentas, ao mesmo tempo compartilhando uma emoção com a gente, que a gente sente essa cumplicidade que eu falei.

FM: E “Socorro” (1994)? “Socorro” é uma música que a letra muda, passando o tempo você lê de uma outra forma. Tudo bem, isso acontece em geral com letras muito legais, mas é impressionante como vai passando o tempo e você lê essa letra de uma outra forma…

AA: É, a letra é da Alice Ruiz. Fiz a música aí no caso, em parceria com ela. E, realmente, a cada contexto ela passa a ganhar novas significações. Essa é uma música que estava no roteiro de O Real Resiste, que acabou não acontecendo como show, apenas como live. Quando a gente gravou o Lágrimas no Mar e pôde já começar a ensaiar o show para fazer a turnê, acabou tendo que fazer um híbrido entre as músicas do Lágrimas no Mar e algumas coisas do que eram do show de O Real Resiste. “Socorro” é uma dessas músicas que estava no outro roteiro e mantivemos, porque acabou se adequando muito bem ao contexto das, das músicas do Lágrimas no Mar.

FM: Perguntei sobre a revista Chiclete com Banana por conta do seu show na Casa de Francisca com Anna Ratto. A letra da música “Ela É Tarja Preta” (2013) me lembra uma tirinha, imediatamente. É uma tira, um cartum.

AA: É, são músicas que têm enredo. Essas músicas lembram um pouco a coisa narrativa das histórias em quadrinhos e o universo que elas abordam. Outra música que tem um pouco esse contexto é “Invejoso” (2009). São músicas que contam uma história e ao mesmo tempo têm humor. Faz uma síntese um pouco parecida com o trabalho do Angeli, do Glauco e da Laerte.

FM: E tem um humor que você não espera… Você não espera direito onde vai dar aquilo, é muito legal. A última coisa que queria te perguntar é sobre a cidade e a busca pela palavra em diversas formas, que passa pelo partir… Às vezes sua letra dá a impressão que você está pensando na própria ideia de fazer a letra em São Paulo. Como você vê essa questão da cidade?

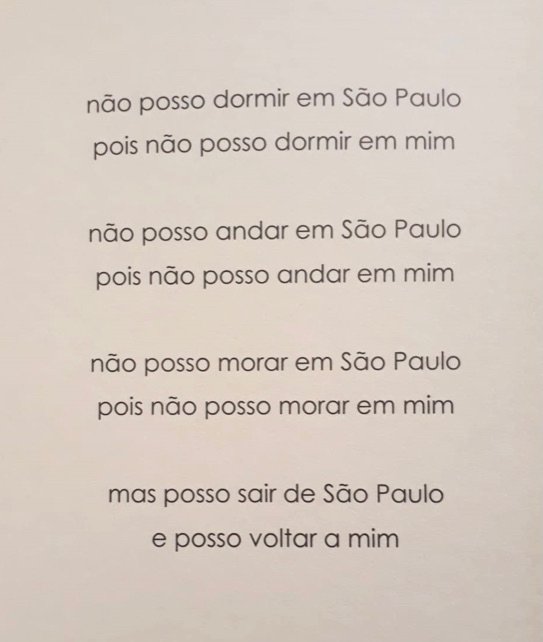

AA: Nunca pensei em fazer uma música para comentar São Paulo. Ela entra de uma maneira muito… Faz parte de mim. Vivi aqui a vida inteira. Teve um ano que morei no Rio de Janeiro, em 1979, mas logo voltei para São Paulo. Então tenho uma vivência com a cidade, tenho até um poema que fala isso. É um poema que eu publiquei no meu último livro, Agora Aqui Ninguém Precisa de Si (2015), que fala “não posso sair de São Paulo pois não posso sair de mim/ mas posso voltar a São Paulo”, alguma coisa assim. É isso, é como se fizesse parte de mim. São Paulo tem uma coisa incrível que é um pouco como algumas expressões que já fiz, como “somos o que somos/ inclassificáveis” (“Inclassificáveis”, 1996), ou como “Não sou brasileiro/ não sou estrangeiro” (“Lugar Nenhum”, 1987). É uma cidade múltipla, uma cidade de cidades diferentes. Cada bairro tem uma cara e uma cidade, muita mistura cultural. A gente convive com essa diversidade, e isso foi fundamental na minha formação, sabe? De curtir diferentes coisas, desde uma coisa de vanguarda até uma muito popular, essa síntese que de certa forma venho realizando desde a época dos Titãs até hoje. Acreditando que você pode ter um trabalho de apelo popular, de comunicação de massa, mas inserir alguma novidade no repertório, de consciência, de sensibilidade das pessoas. Então São Paulo foi muito formadora nessa estética que eu busco, de ter uma “desidentidade”. Talvez isso seja uma forma de identidade, a falta de uma identidade. São Paulo não é uma cidade que tem um cartão-postal, um Cristo Redentor, um Elevador Lacerda. É uma cidade toda fragmentária. Isso acaba entrando na gente.

FM: É tem uma coisa muito impressionante, esse seu último trabalho talvez seja o disco que mais represente esse momento todo, do comum das pessoas mesmo. E várias letras suas buscam essa coisa, que é aquela letra de vários personagens históricos que foram crianças (“Saiba”, 2004), o que tem em comum nessa estranheza… É muito impressionante como você e Vitor conseguiram captar esse momento.

AA: É, é um disco muito em parceria nossa. A gente conseguiu uma linguagem junto mesmo, uma afinidade que desabrochou, muito graças a essa identificação. Mesmo essa coisa do título: Lágrimas no Mar. É o título da canção, tem o verso na canção, mas acaba sintetizando o que a gente buscou, de tirar o máximo de emoção do mínimo. É um disco que tem essa síntese. E cada nota tem a sua expressividade, assim como cada sílaba. E por isso também acho que as pessoas prestam atenção e se emocionam.