Os livros recém-lançados Cinema de Arquivo: Imagens e Memória da Ditadura Militar (Sagarana Editora/Faperj) e Sergio Muniz: Por um Cinema de Cordel (Alameda) contam histórias de terror e dão conta de uma série de complexidades do cinema brasileiro sob o guarda-chuva de chumbo da ditadura civil-militar, algumas delas abordadas aqui. Outro travo amargo deixado pela leitura aparece nas vozes de personagens variados que tocam no assunto ao longo dos dois livros, e diz respeito às relações entre a indústria cinematográfica tributária do Cinema Novo e o Estado ditatorial.

Enquanto filmes como o visceral documentário Você Também Pode Dar um Presunto Legal (produzido entre 1971 e 1973), do documentarista paulistano Sergio Muniz, são interrompidos, censurados e/ou auto-censurados a ponto de permanecerem subterrâneos por décadas, os diretores cinema-novistas em busca de público optam por negociar com o regime de exceção. Ao que parece, ambos os grupos são submetidos aos meandros não apenas da censura militar, mas também da auto-censura.

Centrado na figura de Sergio Muniz e organizado por Marcius Freire e Andréa C. Scansani, Por um Cinema de Cordel contém depoimentos que sondam um relacionamento aparentemente menos acidentado do cinema com o regime, em comparação, por exemplo, com os inúmeros episódios de censura e embates entre a música popular e a ditadura.

Em comunicação com Muniz após assistir a Você Também Pode Dar um Presunto Legal, já nos anos 2000, o professor de cinema Jean-Claude Bernardet refere-se ao estado de coisas do cinema sobrevivente ao AI-5: “Você demonstra uma coragem e uma liberdade na feitura do filme que me fazem pensar que se teus filmes tivessem circulado mais e se você tivesse feito mais filmes a história do documentário brasileiro poderia ser diferente. O mal-estar que estou sentindo neste momento (ainda bem que daqui a pouco vou praticar ioga) não provém só do ressurgimento deste passado no meu quarto. Provém também de que este filme ressalta o silêncio político no qual, com raras exceções, se mantém o cinema documentário, hoje. A relação que você estabelece entre grande capital, estrutura política e repressão hoje é tabu”. Não há por que duvidar que o que diz Bernardet seja extensível também ao cinema ficcional, comercial, industrial etc., mediado, liderado e controlado em larga escala pelo ramo cinematográfico das Organizações Globo.

O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!

QUERO APOIARComo lembra no ensaio publicado em Por um Cinema de Cordel a cientista social e professora da Universidade Regional do Cariri (Urca) Caroline Gomes Leme, a produção audiovisual sobre o regime militar opta por explorar ação e emoção e encenar embates morais rasos entre autoritarismo e democracia, “sem abordar as condições sociais, econômicas e políticas que sustentaram o regime”. Você Também Pode Dar um Presunto Legal, como ela lembra, vai pelo caminho oposto e explora as raízes mais profundas do projeto militar e suas relações com a sociedade civil, abordando desigualdade social, mortalidade infantil, tortura e violência promovidas pelo Esquadrão da Morte e pelo próprio Estado, e assim por diante. Não fica difícil decifrar as razões para o filme ter mantido total ineditismo até 2003.

A mesma autora menciona o fato de crítica e cineastas interpretarem o cinema paulista dos anos 1960 como mais duro, sério e cerebral em comparação com o Cinema Novo sediado no Rio, recuperando palavras proferidas em 1963 pelo cineasta baiano Glauber Rocha, nome nuclear do Cinema Novo: “O cinema paulista foi um cinema sem possibilidades: erro de raízes, origens culturais, conhecimento do Brasil e seus problemas. Os cineastas paulistas erram, e errarão sempre, pelo sentido de grandiosidade que marca esta própria civilização”. Glauber refere-se à geração anterior que participou da experiência da empresa Vera Cruz, mas os verbos no presente e no futuro permitem vislumbrar conflitos internos dentro do grupo de cineastas que surgiam nos anos 1960.

Como confirmando a profecia de Glauber, os diretores paulistas e/ou radicados em São Paulo acabariam por compor uma espécie de segundo pelotão do Cinema Novo, com circulação e êxito comercial via de regra mais limitados: Francisco Ramalho Jr., João Batista de Andrade, Luiz Sergio Person, Renato Tapajós, Roberto Santos etc. A esse grupo pertencem também o grupo de documentaristas apelidado de Caravana Farkas, bancado pelo empresário e homem de cinema e fotografia Thomaz Farkas, coordenado por Sergio Muniz e integrado, entre outros, por diretores da geração cinemanovista como Maurice Capovilla, Affonso Beato, Vladimir Herzog, Eduardo Escorel, Lauro Escorel e os baianos Geraldo Sarno e Paulo Gil Soares, entre outros.

Parceiro de Glauber Rocha desde a Bahia, Paulo Gil Soares iria se tornar um dos primeiros diretores do programa televisivo Globo Repórter, experiência vivida também por Sergio Muniz, que no entanto não se tornou funcionário da Rede Globo. Em sua passagem, Muniz não produziu mais que dois episódios do Globo Repórter, um sobre o cinema paulistano praticado pela empresa Vera Cruz (exibido em 1975) e outro sobre a loucura (1977). Em especial esse último, segundo Muniz, foi vigiado e teve seu texto final substancialmente deturpado pela produção global. Para ele, as experiências positivas de que participou na Globo se fizeram “a despeito das condições de trabalho da emissora e não por causa delas”.

Em seu artigo, Caroline Gomes Leme recorre ao pensamento do crítico Jean-Claude Bernardet sobre a conciliação entre a esquerda cinematográfica e a “suposta” burguesia nacionalista para tentar elucidar o abismo entre cinemanovistas localizados no Rio e em São Paulo. “O encaminhamento do Cinema Novo para os conflitos sertanejos, nesse sentido, poderia ser explicado por essa dificuldade em abordar as problemáticas urbanas e tipicamente capitalistas”, ela escreve. É preciso lembrar que a Caravana Farkas seguiu Nordeste adentro, também produzindo, portanto, filmes de temática relacionada com o Vidas Secas (1962) de Nelson Pereira dos Santos ou o Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) de Glauber Rocha. A cientista social complementa: “Filmes que abordaram diretamente a temática urbana, proletária, e, inclusive, a greve, estavam previstos para serem realizados em São Paulo na mesma época em que o Cinema Novo se debruçava sobre o Nordeste e a temática sertaneja”.

Em diferentes passagens de Por um Cinema de Cordel, Sergio Muniz avalia o cenário pré-1964 que conduziu à eclosão do Cinema Novo, para ele “resultado da mentalidade de uma pequena burguesia urbana, ou seja, de uma situação de classe”. Ele afirma que a produção nacional pós-1964 é condicionada menos por causa da repressão política “porque reina a lei de mercado (fruto podre da cultura dominante)”.

Muniz faz uma descrição (auto)crítica do mecanismo que limitou a produção cinematográfica pós-1968, em texto publicado originalmente em 2005: “Por um lado, a autocensura ficava razoavelmente clara nas metáforas que alguns filmes, principalmente, de longa-metragem, desenvolviam; em outros casos eram abordados temas que envolviam os pequenos/grandes dramas da classe média ou, então, filmes que se ocupavam em mostrar aspectos culturalmente importantes e válidos, mas inofensivos politicamente”. No que lhe diz respeito, Muniz admite o conflito interno e justifica a posição que impediu, por exemplo, a existência de Você Também Pode Dar um Presunto Legal à época em que foi feito: “A bem da verdade, posso admitir que essa autocensura permitiu uma autopreservação, pois vivíamos num período da mais absurda e violenta repressão e (sobre)viver era preciso”.

Essa argumentação conduz Muniz a uma conclusão contundente para si próprio e para o cinema nacional como um todo (pensemos, aqui, em diretores cinemanovistas num arco que começa com Ruy Guerra e Glauber Rocha e chega a Cacá Diegues e Arnaldo Jabor): “Não aconteceu uma produção cinematográfica de resistência direta e de enfrentamento político, sendo de notar que só muito recentemente apareceram filmes que colocaram em questão e discussão o período de ditadura militar, exceção ao Pra Frente Brasil, que é do início da década de 1980″.

Na parte de Por um Cinema de Cordel que reúne depoimentos de personalidades da intelectualidade e do cinema sobre Sergio Muniz, surgem falas que corroboram essa interpretação, às vezes de modo também contundente. É o caso, por exemplo, do cineasta Andrea Tonacci (mais identificado com o Cinema Marginal que esboçou suceder o Cinema Novo na virada dos anos 1960 para os 1970), ao comentar o lançamento de Você Também Pode Dar um Presunto Legal (em 2006) com seu diretor: “Em geral, como na propaganda, no mercado do mundo, o cinema só tem servido para fazer boi pastar e dormir. O cinema brasileiro atual tem sido em geral uma bela prova disto e teu filme a prova do contrário”.

O jornalista e documentarista Luiz Alberto Sanz, cinegrafista de cenas das manifestações públicas de 1968 que permaneceram ocultas por décadas, situa a desinformação como ferramenta para o exercício da repressão de Estado – “desinformação para a qual os meios de comunicação e o próprio cinema brasileiro têm contribuído”. O cineasta e professor Vladimir Carvalho define a sobrevivência e preservação de Você Também Pode Dar um Presunto Legal como um milagre, diante do “quadro de amnésia que tem caracterizado a memória do audiovisual no Brasil”. É um longo caminho o que nos traz até, digamos, Ainda Estou Aqui (2024), do cineasta-banqueiro Walter Salles.

Na contramão

Contra a corrente principal do cinema industrial, resplandece a coragem clandestina de figuras como Sergio Muniz, Eduardo Coutinho e outros realizadores que foram perseguidos, censurados, exilados e anulados pela ditadura. Esses constituem um conjunto admirável sobre o que o cinema brasileiro sob ditadura foi e/ou poderia ter sido, como demonstra em seu livro Cinema de Arquivo a pesquisadora e professora de comunicação Patricia Machado. Ela relaciona filmes que, assim como Você Também Pode Dar um Presunto Legal, ousaram tematizar a tortura no mesmo tempo histórico em que ela acontecia nos porões dos militares: Bla Bla Bla (1968), de Andrea Tonacci; A Vida Provisória (1968), de Maurício Gomes Leite; Jardins de Guerra (1968), de Neville d’Almeida; e Manhã Cinzenta (1969) de Olney São Paulo (que foi preso e torturado por causa de seu filme). A esses vêm se somar produções que sucederam a anistia “ampla, geral e irrestrita” de 1979, como Cabra Marcado para Morrer (iniciado em 1963, interrompido em 1964 e retomado em 1964), de Eduardo Coutinho; Em Nome da Segurança Nacional (1984), de Renato Tapajós; Jango (1984), de Silvio Tendler; e Que Bom Te Ver Viva (1989), de Lúcia Murat.

Outros só puderam existir porque foram produzidos fora do Brasil, casos de Vamos Falar do Brasil – Torturas (Chile, 1969), do francês Chris Marker; Não É Hora de Chorar (Chile, 1973), do chileno Pedro Chaskel e do brasileiro Luiz Alberto Sanz; Brasil – Relato de uma Tortura (Chile, 1973), dos estadunidenses Saul Landau e Haskell Wexler, Chile, 1973); e Quando Chegar o Momento (Dora) (1978), também de Sanz. Evidentemente, nenhum desses filmes se tornou sucesso de bilheteria – vários deles jamais chegaram a driblar a clandestinidade para ganhar exibição comercial.

Em 1971, o ator chileno Jorge Muller interpretou um brasileiro torturado em cenas dramatizadas no filme Brasil – Relato de uma Tortura; dois anos depois, no Chile, Muller seria sequestrado, torturado, assassinado e atirado de um avião pelo regime golpista instaurado pelo general Augusto Pinochet – seu corpo jamais foi encontrado. Apenas em 2012 esse filme foi exibido pela primeira vez para o público brasileiro, 41 anos depois da estreia, já no contexto da criação da Comissão Nacional da Verdade pela presidenta Dilma Rousseff.

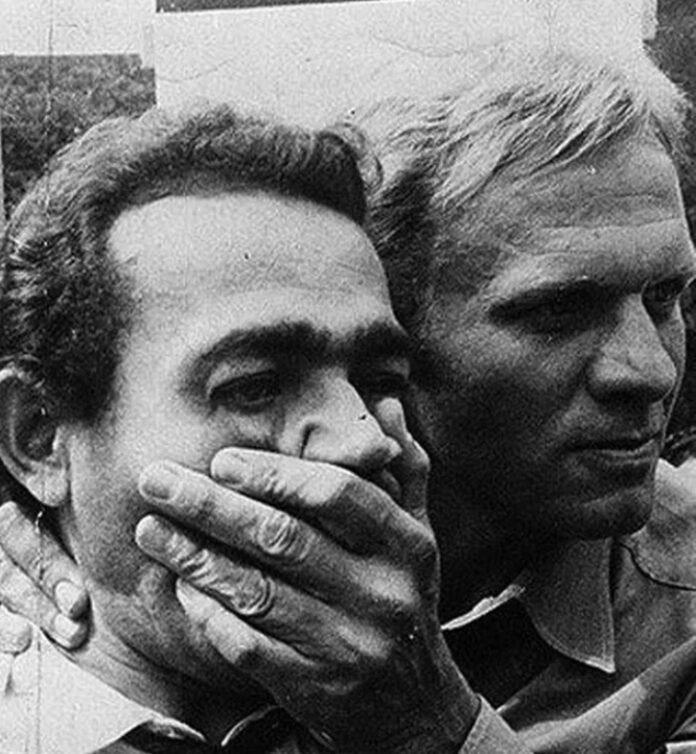

Investigando imagens em movimento registradas por cinegrafistas e mantidas na clandestinidade durante décadas, o livro de Patricia Machado proporciona momentos de emoção e perplexidade, por exemplo quando faz ver a riqueza humana dentro das multidões anônimas das passeatas ditas estudantis de 1964 a 1968. Além de histórias radicais de brasileiros anônimos, ela encontra nas imagens participantes que eram ou viriam a ser figuras públicas, como um Eduardo Coutinho ainda muito jovem; os trabalhadores do cinema Odete Lara, Hugo Carvana, Antonio Pitanga e Joaquim Pedro de Andrade de braços dados em meio à multidão; ou o Profeta Gentileza, muito antes da notoriedade e do reconhecimento como visionário artista visual.

Patricia Machado conta ter catalogado durante sua pesquisa mais de 150 curtas-metragens produzidos clandestinamente por cinegrafistas mulheres. Em Cinema de Arquivo, ela sustenta que a resistência e a volta das exiladas ao Brasil após a decretação da anistia contribuíram para delinear a militância feminista que floresceria dos anos 1980 em diante. Essa parte da história secreta do Brasil e da cultura brasileira mal começou a ser contada e sofre oposição ferrenha de críticos do que chamam de “identitarismo”, à direita, ao centro e à esquerda. As questões de classe por trás de “identitários” e de outros desaparecidos pela ditadura estão evidentes em Cinema de Arquivo e Por um Cinema de Cordel, e, a julgar pelo material resgatado pelos dois livros, a memória pode até tardar, mas mais cedo ou mais tarde acaba por não falhar.

(Texto publicado originalmente no site Opera Mundi, em 1 de dezembro de 2024.)

Gostei bastante das dicas apresentadas.

Texto muito bom para os ”chavosos da usp”,rs – Eu gostei também,vou ver o vídeo.

Chamar americano de estadunidense eu acho desnecessário e explico.

República Federativa do Brasil,gentílico:Brasileiro.

Estados Unidos da América,gentílico:Americano.

29:45:”Grupo Moreira Salles” – Só hoje vi o documentário,jamais o filme seria liberado pela Censura da época.