As palavras machismo e feminismo jamais frequentaram a obra de Rita Lee, nem costumaram protagonizar a parte pública de seus 75 anos de vida. Não frequentaram seus discursos e entrevistas, em parte porque a juventude de Rita foi colhida por um Brasil repressivo, militarizado, truculento, autoritário e avassaladoramente masculino, em parte por inteligência e senso estratégico vitais da artista. Rita deixou o ativismo feminista extravasar pelas frestas, beiradas e espaços deixados vazios por homens, disfarçado sob a pele de cordeiro da mais pura e cristalina cultura pop. Melhor dizendo, usava a pele não de cordeiro, mas de ovelha, uma ovelha negra como as noites que não têm luar, apesar de ruiva. Rita, a loba, mastigou a misoginia compreendendo-a como goma de mascar e fazendo dela uma gostosa bola de chiclete. Assim como sua contemporânea na vida e na morte Gal Costa, também foi ferida incontáveis vezes pelo machismo, mas retrucou à guerra dos sexos declarada pelos homens sem descanso, e quase sempre de forma sutil, irônica, divertida e palatável.

A primeira aparição conhecida do rosto de Rita Lee num disco musical aconteceu em 1966, como integrante comportada de um sexteto misto de rock, O’Seis, quatro meninos, duas garotas. Uma das duas faixas do compacto simples se chamava “Suicida” e era creditada, assim como o lado B, “Apocalipse“, a Raphael T V (alcunha de Raphael Thadeu Vilardi) e Tobé. Uma voz masculina cantava “Suicida”,num tom que já se distanciava em tudo da hegemônica, ensolarada e comportada jovem guarda: “Cismei outro dia e quis me suicidar/ fui me atirar do Viaduto do Chá/ a turma que passava não queria deixar/ a vida pro meu lado estava má/ consciência pesada me mandava pular/ resolvi e então saltei/ o carro que passava eu achatei/ minha cabeça se esfacelou/ e o chofer lá de dentro gritou/ ‘o viaduto quebrou/ ou alguém louco ficou’/ (…) eu já não vivia/ mais um inútil morria”.

Rita ficava apenas nos backing vocals, mas “Suicida” ressuscitaria 19 anos mais tarde, como “Glória F”, rock debochado que resultou num saboroso videoclipe gravado no Viaduto do Chá, no centro da São Paulo que pariu Rita Lee. O suicida de 1966 voltava no sexo feminino, rebatizado de Glória Frankenstein e com autoria creditada a Roberto de Carvalho e Rita Lee.

Ela ainda não contava com o advento da internet e o possível ressurgimento, das cinzas, do velho compacto d’O’Seis, mas mais provavelmente se tratava de uma de várias divergências autorais entre ela e o núcleo masculino dos Mutantes, o extraordinário trio (e mais tarde quinteto) que brotou d’O’Seis, liderado pelos irmãos Arnaldo Baptista e Sérgio Dias. O nome original do trio, Os Bruxos, foi masculinizado pelo príncipe rebelde da jovem guarda, Ronnie Von, que não era o rei do iê-iê-iê, mas ajudou a fermentar o levante tropicalista que destronaria Roberto Carlos como ídolo juvenil.

O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!

QUERO APOIARUma guerra de sexos não-declarada norteou a existência dos Mutantes, quando a ditadura civil-militar transplantada para o Brasil sufocava debates feministas que já vicejavam nos países transplantadores de golpes e ditaduras no então chamado Terceiro Mundo (atual Brics ou coisa que o valha). O cisma entre a menina e o pelotão masculino (completado a partir de 1971 pelos músicos Liminha e Ronaldo “Dinho” Leme) foi importante a ponto de Rita jamais ter admitido uma volta nostálgica do conjunto paulista que, ao lado do maestro carioca Rogério Duprat, deu régua, compasso e chão musical para colocar em pé a tropicália baiana de Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Rita Lee várias vezes proclamou, direta ou indiretamente, que o machismo a expulsou dos Mutantes, um dado que também foi explorado, pelo ângulo masculino, no documentário Lóki – Arnaldo Baptista (2008), de Paulo Henrique Fontenelle. O filme não alardeia os termos machismo e feminismo, mas ali Rita Lee é vilanizada como megera indomada entre machos sensíveis, como uma espécie de Yoko Ono dos Mutantes – e todo mundo sabe por quais motivos a genial Yoko passou décadas sendo apontada como a bruxa que separou os Beatles.

O mar sempre esteve agitado para o sexo feminino, nas sete décadas e meia que Rita Lee passou no planeta Terra, e ela nunca deixou de denunciar essa mazela da espécie humana, fosse de modo velado, fosse por táticas explicitamente jocosas.

Os Mutantes tiraram Roberto Carlos e a jovem guarda do prumo, co-fundaram a tropicália e desviaram para sempre a trilha que o rock’n’roll à brasileira pensava seguir. A tropicália e os Mutantes, em certo sentido, converteram Roberto Carlos de roqueiro quase rebelde em ídolo romântico muitíssimo bem-comportado. Erasmo Carlos e Wanderléa seguiram pelas décadas que vieram, representando focos tímidos (mas altivos) de resistência à caretice popular brasileira.

Para lá da jovem guarda, nem a bossa nova, nem a nascente MPB, nem o samba-raiz assimilaram de primeira a presença dos Mutantes e, em particular, de Rita no cenário musical. Por ironia, no compacto lançado pela multinacional Philips em 1968 para alavancar a canção vitoriosa do Festival Internacional da Canção daquele ano, o tema de exílio “Sabiá”, de Tom Jobim e Chico Buarque, o lado B foi ocupado pelo épico mutante “Caminhante Noturno“, premiado como melhor interpretação daquele festival.

A vitalidade e o humor lancinante de Rita Lee se fizeram ouvir em diversos momentos gloriosos dos Mutantes, mas via de regra sem celebrar o terço (mais tarde quinto) feminino que constituía a banda. Exceções discretas foram a fusão de samba e rock “A Minha Menina” (1968), presenteada aos Mutantes por Jorge Ben (que três anos depois voltaria a mulheragear Rita, com “Rita Jeep“), e “Ritta Lee” (1969), cantada por um dos meninos com a musa nos backing vocals: “Rita Lee foi passear/ 20 anos, namorar talvez/ de azul e ela é infeliz/ suas mãos estão vazias/ por que estão tão frias/ tanto amor pra dar/ ela quer ser feliz/ ela só quer seu par”. Houve ainda “Oh! Mulher Infiel”, rock pesado sem letra assinado individualmente por Arnaldo, que fechava o terceiro álbum dos Mutantes, A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado (1970).

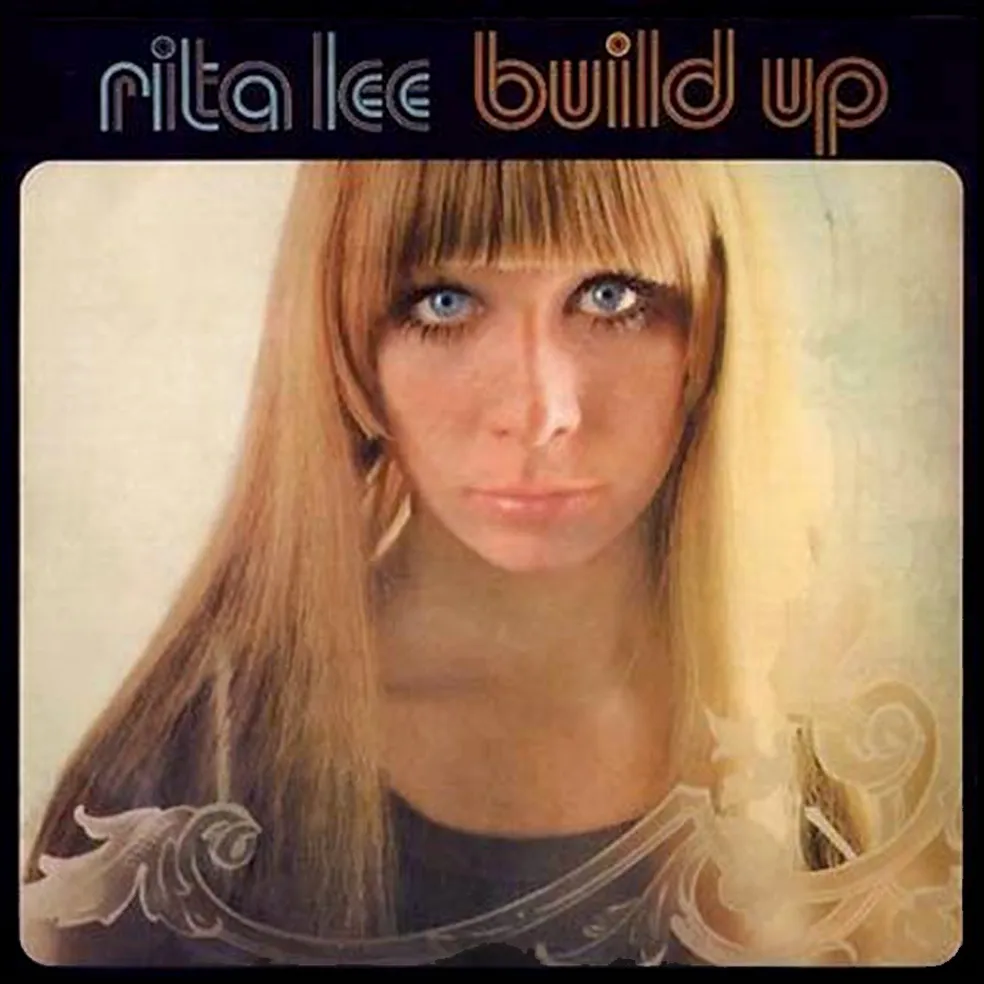

Prova de que Rita Lee nunca foi coadjuvante nos Mutantes reside no fato de que, desde sua saída, em 1972, a banda nunca mais voltou a criar coletivamente, a não ser em encarnações de rock progressivo lideradas por Sérgio. Não haveria complô masculino capaz de deter a vocação para o estrelato de Rita Lee, exposta ainda dentro dos Mutantes, com o primeiro álbum solo, Build Up (1970), tão frugal quanto maravilhoso, sob direção musical de Arnaldo Baptista.

“Será que algum dia/ famosa eu seria?/ meu sonho acontecia?/ e eu direi good-bye/ mamãe e papai/ I wanna be a star”, cantava o tema de abertura, “Sucesso, Aqui Vou Eu“, assinado por Rita e Arnaldo e precursor do hino “Ovelha Negra” (1975).

O período imediatamente posterior à saída (ou expulsão) dos Mutantes, em 1973, foi de descaminhos, desavenças e rejeições. Rita tentou formar uma dupla com Lucia Turnbull, que se chamou Cilibrinas do Éden e gravou um álbum denso, experimental, depressivo e cheio de ornamentos de rock progressivo.

O disco continha a primeira versão do rock feminino “Mamãe Natureza” (1974) e a canção que futuramente se tornaria “Shangrilá” (1980), sob o título “Bad Trip (Ainda Bem)“, roupagem progressiva e temática provocadora-suicida: “De repente eu me vejo/ amarelada/ bodeada, sem ninguém/ nessas horas aparece/ a preguiça/ a vontade de sumir de vez/ que medo/ que grilo/ que bode/ bad trip”. Em trechos que não sobreviveram em “Shangrilá“, Rita equacionava morte e tesão, de modo amplamente desautorizado às mulheres de então.

“Ainda bem que eu não desisto dessa vida louca/ tive vontade, sim, de dar um tiro na cabeça”, repetiam diversas vezes as Cilibrinas, para então concluir a suíte “Bad Trip” com uma reviravolta: “Tive vontade, sim, de dar”. Rejeitada pela multinacional Philips (que abrigava Rita desde os Mutantes), a dupla feminina (feminista?) de Rita e Lucia permanece oficialmente inédita até hoje, embora versões clandestinas tenham circulado em CD a partir da Europa e estejam disponíveis para audição no YouTube.

Na sequência, Lucia Turnbull foi diluída dentro da banda Tutti-Frutti, que gravou Atrás do Porto Tem uma Cidade (1974) com Rita Lee assinando a liderança. Rita nutria repulsa sobre esse álbum, por intervenções indevidas e adulterações que, segundo ela, foram promovidas até a chegada a um formato final, sob produção de Marco Mazzola.

Seja como for, o LP de capa surrealista-progressista inaugurava um novo tempo na história musical da artista, agora ruiva em vez de loira e profundamente influenciada pelo glam rock e, em especial, pelo andrógino popstar britânico David Bowie. O pôster inserido no envelope do disco é pura androginia glam rock, tutti-frutti masculino-e-feminino:

Enjeitado ou não por sua autora, Atrás do Porto Tem uma Cidade guarda uma quantidade desconcertante de marcos históricos, a começar pela faixa de abertura, o rockão “De Pés no Chão”: “Sim, eu sou um deles/ e gosto muito, muito de sê-lo/ porque faço coleção/ de lacinhos cor de rosa e também de sapatão/ (…) é só questão de gosto/ lacinhos cor de rosa ficam bem no sapatão/ eu nasci descalça/ pra que tanta pergunta?”.

Muitos atribuem a origem da gíria “sapatão” como designação para mulheres lésbicas à marchinha “Maria Sapatão” (1981), gravada por Chacrinha, mas tal como no caso do mote “eu vim para confundir, não para explicar”, que o apresentador de TV surrupiou do gênio tropicalista Tom Zé, a origem do “sapatão” e muito anterior e muito mais rica, como documentou o jornalista Vilmar Ledesma: teria surgido ainda nos anos 1960, pelas bocas desbocadas da cantora Maria Bethânia e da atriz Anecy Rocha (irmã de Glauber), segundo contava o escritor Antônio Bivar, por sinal um amigo próximo de Rita por décadas. Com “De Pés no Chão”, Rita Lee inscreveu pela primeira vez a palavra “sapatão” num produto de consumo da indústria cultural brasileira. A gravadora não divulgou, o público não tomou conhecimento etc. e tal.

É inequívoca a leitura não-binária da Rita de 1974 sobre a sexualidade humana, certamente entrelaçada com os/as “pretty things” (1971) e o Ziggy Stardust (1972) de David Bowie. Essa compreensão já estava inscrita, por sinal, no rock arquivado “E Você Ainda Duvida?“, das Cilibrinas: “Pare de pensar que só você é que é/ pare de dizer ‘não sei se é homem ou se é mulher’/ pare de pegar aquele amigo pelo pé/ (…) e você ainda duvida que existe uma vida melhor quando a gente entende?”.

Estávamos entre sapatões e entendidos, e entre os reacionários que xingavam Gal Costa de “macaca piolhenta” e censuravam a letra verde-amarela de “A Hora e a Vez do Cabelo Nascer” (1972), dos Mutantes. “Deixe de uma vez o seu cabelo crescer/ largue essa mania, dê o braço a torcer”, tentava cantar Rita, em concordância discordante com sua ex-banda.

Atrás do Porto… seguia nesse compasso, quebrando tabus, ou pelo menos encarando-os de frente. “Menino Bonito” paquerava um rapaz na primeira pessoa feminina, em tempos repressores que tentavam retroceder ao “bom” comportamento da Celly Campello de “Lacinhos Cor de Rosa” (1959). “Ando Jururu” encontrava nos cogumelos-de-zebu a solução mágica para arrefecer os dias de incerteza sobre a possibilidade de ter um futuro na cena pop, talvez mesmo de arrependimento por ter se descolado dos Mutantes: “Eu só quero fazer parte do backing vocals/ e cantar o tempo todo shoo-bee-doo-dau-dau”.

Em contraponto, nesse LP Rita assumia pela primeira vez a liderança inquestionável das composições que gravava, fincando os dois pés num chão que em 70 anos só havia sido pisado pelas mulheres compositoras Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran, Maysa e pouquíssimas mais.

As fricções com as Cilibrinas e a primeira encarnação do Tutti Frutti levaram à ruptura com a Philips e transferiram Rita Lee para a gravadora da ascendente Rede Globo, a Som Livre, então pequena e povoada de artistas “malditos” ou underground. Foi a casa onde Rita lançou o primeiro álbum musical francamente feminista da história brasileira, ainda que jamais ela tenha reconhecido a intenção de fazê-lo.

Fruto Proibido (1975), de título mordido por Eva e por Lilith, perdia Lucia Turnbull no Tutti Frutti, mas louvava a feminilidade autônoma de fio a pavio, devotando vivas à bailarina Isadora Duncan em “Dançar pra Não Dançar“, à vedete nudista transgressora Luz del Fuego na faixa homônima e a si própria pelo avesso em “Ovelha Negra” (“agora é hora de você assumir/ e sumir”) e no rock alucinógeno transviado “O Toque“.

Enquanto a letra de “Ovelha Negra” consolidava Rita como uma espécie de sacerdotisa dos desajustados, a capa de Fruto Proibido validou o cor-de-rosa anti-Celly, com a artista repousada numa poltrona, esvoaçante, à moda de The Man Who Sold the World (1970) de Bowie.

O sucesso de massa veio pela primeira vez com Fruto Proibido, a bordo da feminina “Ovelha Negra”, da unissex “Agora Só Falta Você” e do masculino “Esse Tal de Roque Enrow” (se nos fiarmos na crença de dez entre dez roqueiros homens de que o rock’n’roll fosse tarefa exclusivamente masculina). Eram, todas as três, mas principalmente as duas primeiras, gritos femininos de libertação e emancipação. “Um belo dia resolvi mudar/ e fazer tudo o que eu queria fazer/ me libertei daquela vida vulgar/ que eu levava estando junto a você”, dizia “Agora Só Falta Você”, em direção a alguma entidade masculina, talvez um amor, talvez a figura paterna que, segundo a ficção musical, um dia disse “filha, você é a ovelha negra da família”.

Só uma década depois de Fruto Proibido, e a bordo ainda de muitos obstáculos, começariam a botar o pescoço para fora mulheres roqueiras da estirpe de Marina Lima, Vange Leonel, Cássia Eller ou, já no novo século, Pitty.

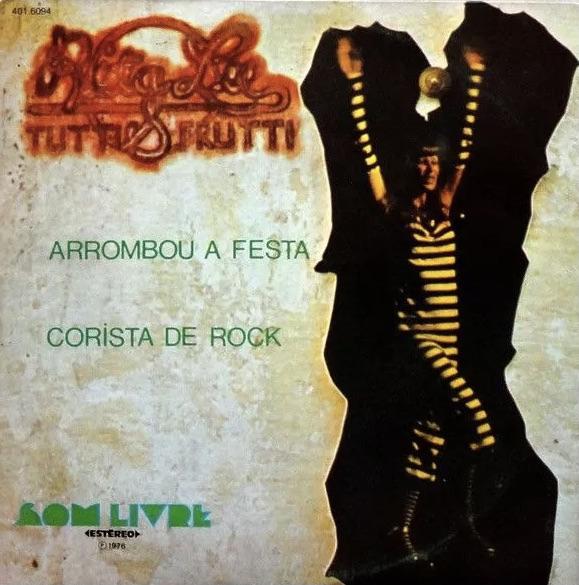

Enquanto as novas lobas não vinham, Rita Lee emendou novo sucesso com o rock anárquico e debochado “Arrombou a Festa” (1976), lançado apenas em compacto. “Ai, ai, meu Deus/ o que foi que aconteceu/ com a música popular brasileira?”, perguntava, cutucando desde cedo a transgressão que já se encaminhava para se tornar neo-tradição (maldição à qual a própria Rita não passaria incólume).

Impregnado de preconceitos até hoje não dissipados, o rock assinado por Rita e pelo futuro mago Paulo Coelho espicaçava ídolos realmente populares como Benito di Paula, Odair José, Chico Anysio (então liderando o grupo satírico Baiano & Os Novos Caetanos), Mauro Celso (autor dos hits “Farofa-Fá” e “Bilu-Teteia“), Genival Lacerda (cantor de “Severina Xique-Xique“), Luiz Américo (autor do samba macumbeiro “Filho da Véia“) ou, vá lá, Martinho da Vila e Raul Seixas. Mas não poupava, tampouco, a nata acomodada na “faixa de prestígio” representada por Gil, Caetano e Bethânia, nem mesmo o “rei” que seguia dominando as paradas de sucesso (“dez anos e Roberto não mudou de profissão”, chacoteava).

Fosse como fosse por intenção achincalhadora, Rita Lee era, pensando bem, a única artista com trânsito na chamada MPB a reconhecer publicamente a existência da “faixa popular” – o mesmo fazia ao mencionar Wilson Simonal, então entregue às masmorras pela direita, pela esquerda e pelo centro. “Celly Campello quase foi parar na rua/ pois esperavam dela mais que um banho de lua”, observava, sem nunca esquecer o pioneirismo da estrela juvenil que àquela altura tinha abandonado o rock para se tornar dona de casa.

Sucessor de Fruto Proibido, o álbum Entradas e Bandeiras (1976) é outro que gozava da antipatia da autora, por motivos mistos entre a coincidência do lançamento com a prisão de Rita por porte de maconha e, mais uma vez, a intervenção masculina indesejada no produto final, desta vez operada pelos companheiros de Tutti Frutti, sob produção de Pena Schmidt.

Navegando em águas turbulentas, o extraordinário Entradas e Bandeiras ficou à deriva, mesmo contendo obras-primas do baú dos não-sucessos, como a delicada balada “Coisas da Vida“, o rock maldito “Bruxa Amarela” (de Raul Seixas e Paulo Coelho), os rocks sutilmente feministas “Corista de Rock”, “Lady Babel”, “Departamento de Criação”, “Posso Contar Comigo” e “Troca-Toca” ou o único semi-sucesso do LP, “Superestafa“, de um tempo em que depressão ainda era escamoteada pelo nome genérico de “estafa”.

Na capa, Rita Lee posava feito indígena ruiva, peito nu e papagaio no ombro, quatro anos antes da explosão pop de “Baila Comigo” (“se Deus quiser/ um dia eu quero ser índio/ viver pelado, pintado de verde/ num eterno domingo/ ser um bicho-preguiça/ espantar turista/ e tomar banho de sol”).

Foi por essa época que uma canção de Rita foi pela primeira vez gravada por outra voz desde os tempos tropicalistas, quando Gilberto Gil (em 1969) e Tom Zé (em 1970) haviam dado suas versões para o épico caipira-futurista “2001“, uma composição dos Mutantes (ou só de Rita, segundo alguns registros) em parceria com Tom Zé.

A primazia de interpretar Rita Lee coube a Ney Matogrosso, que abriu seu segundo LP pós-Secos & Molhados com a inédita toada pan-americana/tropicalista “Bandido Corazón“, assinada solitariamente por Rita Lee. “Eu já sou um cara meio estranho/ alguém me disse isso uma vez/ meu coração é de cigano/ mas o que salva é a minha insensatez”, cantou Ney, secundado pela banda Terceiro Mundo, onde tocava um cara meio estranho chamado Roberto de Carvalho.

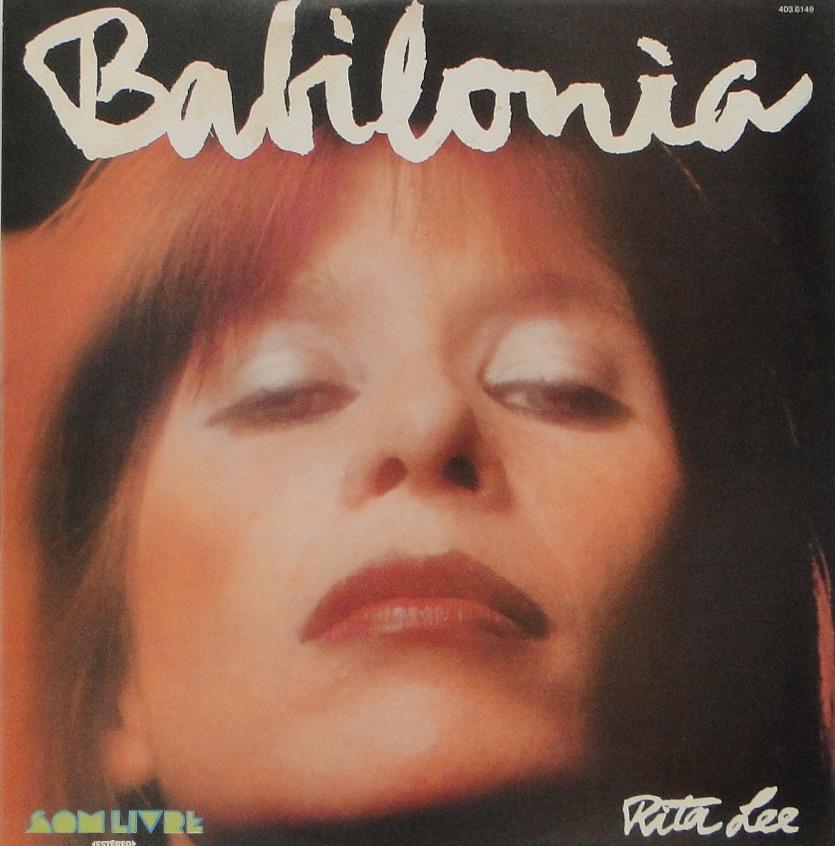

Em transição do bando com o Tutti Frutti à dupla-casal com Roberto, os últimos discos divididos com os parceiros tutti-frutti Lee Marcucci e Luiz Carlini foram o ao vivo Refestança, do incrível encontro musical Gilberto Gil-Rita Lee, e o espetacular Babilônia, com a primeira parceria do novo casal (a balada “Disco Voador“), três clássicos pop-rock semi-feministas (os rocks “Miss Brasil 2000” e “Jardins da Babilônia” e o funk-discothèque “Agora É Moda“), o primeiro tema de abertura de novela global (a manhosa “Eu e Meu Gato“), um quarteto de preciosos não-sucessos (“O Futuro Me Absolve“, “Sem Cerimônia“, “Que Loucura” e a rural “Modinha“) e capa ruiva à la Ziggy Stardust.

Certamente golpeada pelos tacapes incansáveis do machismo por conta da audácia feminina de Fruto Proibido, Rita desenvolveu estratégias de despiste, como por exemplo camuflar os proclames de autonomia feminina atrás de eu-lírico masculino. “Que loucura, que loucura/ como eu estava alto”, cantava, bêbada à beira do coma alcoólico, em “Que Loucura”. “Papai, me empresta o carro/ tô precisando nele pra levar minha garota ao cinema”, complementava no ano seguinte no rock adolescente, ambivalente e atrevido “Papai, Me Empresta o Carro“.

Em trilha paralela, Rita avançava célere sobre a sensualidade exercida em simbiose com Roberto de Carvalho, em declarações femininas mais ou menos livres, como “Sem Cerimônia” e “Eu e Meu Gato”. Despontavam no horizonte bandeiras desfraldadas por manifestos amorosos & sexuais, carinhosos & safados: “Chega Mais“, “Doce Vampiro“, “Mania de Você” (1979), “Lança Perfume“, “Caso Sério” (1980), “Mutante” (primeira e ambígua menção musical à ex-banda de juventude) ou, única mais underground da série, a lânguida “Maria Mole” (1979), que se atracava sexualmente com o rocambole (“e quando eles se beijam os dois se engolem”).

A parceria com Roberto de Carvalho deu sustentação masculina à Rita compositora e a princípio abrandou o ímpeto roqueiro, pacificou a guerra dos sexos, domesticou as bravezas e bravuras feministas e preparou, talvez por esses mesmos motivos, a conquista feminina do poder por Rita Lee. O pop brasileiro da virada dos anos 1970 para os 1980 teve um só nome, e era um nome de mulher.

A parceria feminina-masculina não sufocou nem sossegou a briga identitária na música de Rita Lee, como demonstra no primeiro álbum da dupla Rita-Roberto, de 1979, a letra do rockarnaval “Elvira Pagã“, mais um dedicado a uma vedete transgressora do passado: “Todos os homens desse nosso planeta/ pensam que mulher é tal e qual um capeta/ (…) dona de casa só é bom no café da manhã/ então eu digo/ santa, santa, só a minha mãe, e olhe lá”.

“Elvira Pagã” era a face leve e brincalhona da luta também encampada pela agora amiga Elis Regina, na grave “Essa Mulher” (1979), composta por outro farol do feminismo popular brasileiro, Joyce Moreno (então apenas Joyce, num tempo em que nem sobrenome as cantoras costumavam ter).

Em “Elvira Pagã”, Rita não deixava coberto o outro lado da lua: “Cinderela quer um sapatão pra calçar”. Separada de Rita pelas circunstâncias de nichos, rixas e rótulos, Joyce declarou amor insuspeitado através da bossa “Minha Gata Rita Lee“, de 1985.

Na antessala da década de 1980, o Brasil vivia um levante feminista dez ou mais anos adiado pela televisão, com o seriado Malu Mulher (1979) e um inédito programa feminino matutino liderado por Marília Gabriela, TV Mulher, que dava voz até aos conselhos da então sexóloga Marta Suplicy. Ali, coube a Rita protagonizar a primeira menção explícita à menstruação numa canção popular, “Cor de Rosa Choque”: “Mulher é bicho esquisito/ todo mês sangra/ um sexto sentido maior que a razão”. Esses versos não apareciam na abertura do programa (que preferiu o trecho “sexo frágil não foge à luta/ e nem só de cama vive a mulher”), mas mais um tabu estava quebrado, com efeitos positivos diretos nas próximas cinco décadas da história do Brasil.

A cor de rosa capturada de Celly Campello se intensificava, disposta agora a provocar choques elétricos, em momentos nos quais a música pop de Rita soou pouco palatável para os críticos musicais (homens) e foi interpretada como boba, frugal ou coisa parecida.

A quem não acreditar que um conflito de gênero se estabelecera na MPB com o advento de Rita Lee, bastam os fatos. Ney Matogrosso desbravou o caminho virgem, mas o que se viu em seguida foi a construção de uma rede discreta de sororidade, em que Rita forneceu uma série de composições inéditas (e quase sempre pouquíssimo conhecidas) para Gal Costa (“Me Recuso“, de 1977), Frenéticas (“Perigosa“, do libelo “eu sei que eu sou bonita e gostosa/ e sei que você me olha e me quer”, “Fonte da Juventude“, 1977, e “Perigosíssima“, 1979), Norma Bengell (que gravou “O Futuro Me Absolve” em 1977, antes da autora), Zezé Motta (“Muito Prazer Zezé“, 1978), Sonia Burnier (“Te Contei?“, 1978), Marília Barbosa (“Melodia Inacabada“, 1978), Baby Consuelo (“Papo de Anjo“, 1979), Maria Alcina (“Tum Tum“, 1979), Elis Regina (“Doce de Pimenta“, 1978, lançada apenas na TV, e o hit “Alô, Alô, Marciano“, 1980), a veterana Isaura Garcia (“Avenida Paulista“, 1979), Lucia Turnbull (as parcerias “Bobagem” e “Perto do Infinito“, 1980), Marina Lima (“Doce Vida“, 1980, “livre como andorinha/ que fugiu de uma gaiola/ pra poder cantar melhor”), Guadalupe (“Anjo Forasteiro“, 1980), Jane Duboc (“Galo-Galã“, 1982, uma zoeira dirigida ao lado masculino do binarismo), Marília Gabriela (“Diga ao Povo Que Eu Fico“, 1982), Xuxa (“Peter Pan“, 1986)…

O repertório mais popular de Rita e Roberto passou a ser regravado em moto contínuo por vozes femininas as mais variadas, como Zizi Possi, Maria Bethânia, Wanderléa, Olivia Byington, Cida Moreira, Simone, Marisa Monte, Zélia Duncan, Paula Toller à frente do Kid Abelha, Laura Finocchiaro, Rosana, Trio Esperança, Célia, Ná Ozzetti (que dedicou à compositora a íntegra do álbum LoveLeeRita, de 1996), Taciana Barros, Sula Miranda, Patricia Marx, Clara Moreno, Vânia Bastos, Marília Pêra, Daniela Mercury, Gilmelândia à frente da Banda Beijo, Fernanda Takai com seu Pato Fu, Alcione, Carol Saboya, Karine Alexandrino, Maria Rita, Érika Martins e sua Penélope, a vetusta Hebe Camargo, Preta Gil, Margareth Menezes, Marcia Castro, Rebeca Matta, Andreia Dias (que revisitou o primeiro material solo de Rita no ótimo Prisioneira do Amor, de 2015), Letrux, Ana Cañas, Illy…

Pelo lado masculino, a resistência foi quebrada pelas beiradas, primeiro em não-sucessos lançados por Ronaldo Resedá (as discothèques sexualmente ambivalentes “Bobos da Corte” e “Pif-Paf“, de 1979) e pel’A Cor do Som (“Moleque Sacana“, 1980), e só começou a se romper de fato por dois episódios surpreendentes, e emblemáticos.

Papa da bossa nova, João Gilberto inaugurou a primeira temporada de quebra de preconceitos contra Rita Lee, convidando-a para dividir com ele, num especial de TV, o clássico “Jou Jou e Balangandãs” (1939), de Lamartine Babo. Quem se atreveria a seguir resmungando sobre a voz supostamente limitada e sobre os supostos excessos de dizer que ficava de quatro no ato ou que sangrava todo mês, depois das bênçãos de João em pessoa?

Rita retribuiu a mesura no LP de 1982, colocando na voz de João os versos amalucados e nacionalistas da bossa’n’roll “Brazil com S“: “Terra de encanto, amor e sol/ não fala inglês nem espanhol/ quem te conhecer não esquece/ meu Brazil é com S”. Feminino e masculino voltaram a ser uma coisa só no encontro Rita-João, como já vinham sendo no encontro Rita-Roberto.

No segundo episódio, ainda em 1980, Erasmo Carlos desprezou a rixa jovem guarda versus rock pós-tropicalista e convidou Rita para dividir com ele uma regravação impagável de “Minha Fama de Mau” (1966), para o projeto de duetos Erasmo Carlos Convida… (1980). Não à toa, a nova versão do velho iê-iê-iê terminava com um hilariante bate-boca entre Erasmo e Rita, no qual ela o qualificava de “porco chauvinista”, uma alcunha em voga na revoada feminista brasileira da chegada dos anos 1980.

O próximo a se render foi o estreante Lulu Santos, que ganhou de Rita a inédita “Scarlet Moon” (1982), dedicada à esposa do pop-roqueiro que deslanchava para a nova década. A nova vanguarda paulista reverenciou Rita colocando-a nos vocais do rock anticapitalista “Kid Supérfluo, Consumidor Implacável” (1984), de Arrigo Barnabé, e da mais paulistana de todas as homenagens musicais a São Paulo, “Venha Até São Paulo” (1993), de Itamar Assumpção (então acompanhado por um octeto 100% feminino, As Orquídeas do Brasil).

Ney Matogrosso manteve-se fiel ao repertório inédito, lançando ao longo dos anos “Amor Objeto” (1981), “Uai, Uai” (1982) e “Vira-Lata de Raça” (1999), além de regravar “Com a Boca no Mundo” (1977), “Ando Meio Desligado”, “Doce Vampiro” (1980), a mutante “Balada do Louco” (1986), “Jardins da Babilônia” e “Corista de Rock” (2019).

Os rapazes foram se achegando pouco a pouco e recebendo inéditas como o delicioso brinquedo “No Reino da Bicharada” (1978), com a dupla de palhaços Torresmo e Pururuca, o hit pop “Coisas de Casal” (para o Radio Taxi do ex-Tutti Frutti Lee Marcucci, 1982); o disco-cangaço trapalhão e malicioso “Lagartixa” (Renato Aragão, 1983); o blues rascante “Perto do Fogo” (parceria para um Cazuza já consumido pelo HIV, em 1989); o pândego samba-rock “Cyrano” (Trio Mocotó, 2001); “No Espelho” (2005) e “Lady Girl” (2021), ambas para e em parceria com Dadi Carvalho; a lounge-eletrônica “Inexplicata” (Apollo Nove, 2006, com vocais em francês da emergente Céu). Dando sobrevida à conexão com Tim Maia (morto em 1998) desde os Mutantes, Rita e o neo-parceiro Ed Motta fincaram uma sequência soul-pop com “Fora da Lei” (1998), as femininas “Colombina” (2000) e “Nefertiti” (2009) e “S.O.S. Amor” (2013).

Ainda no front masculino, em 1981, a dupla Robson Jorge & Lincoln Olivetti, então já frequentando a produção e a instrumentália dos discos da própria Rita, criou versão instrumental disco-funk para “Baila Comigo” para a novela batizada com o mesmo nome da canção, apenas mais uma entre diversas aberturas de novelas cantadas e/ou assinadas por ela.

Em plena sintonia com a corporação que era dona de sua gravadora, Rita esteve nas aberturas de O Pulo do Gato (“Eu e Meu Gato“, 1978), (“Te Contei?“, na voz de Sonia Burnier, 1978), Chega Mais (“Chega Mais“, 1980), Final Feliz (“Flagra“, 1982), Ti Ti Ti (“Ti Ti Ti“, em releitura new wave da banda Metrô, na voz de Virginie Boutaud, 1985), Sassaricando (em que Rita relê a histórica marchinha carnavalesca homônima, 1987), Lua Cheia de Amor (“La Miranda“, 1990), A Próxima Vítima (que em 1995 resgatou a subestimada balada noir “Vítima“, lançada dez anos antes), Zazá (“Dona Doida“, 1997) e o remake de Ti Ti Ti (agora com remake do tema-título pela própria Rita, 2010). Também apresentou gravações inéditas exclusivas para as trilhas de O Grito (a linda balada “Lá Vou Eu“, 1975), O Astro (a nômade e deslumbrante “Ambição“, 1977) e “Locomotivas” (“Locomotivas“, uma reciclagem sem arquitetura glam rock de “Gente Fina É Outra Coisa“, das Cilibrinas do Éden, 1977).

Além de Robson & Lincoln, em 1983 o proscrito Wilson Simonal, quem diria, deu voz masculina e negra às provocações de “Galo-Galã“, que só Jane Duboc havia gravado. Apenas na década de 1990, no entanto, os machos da MPB começaram a se render ao repertório de Rita, a princípio por intermédio do repertório redescoberto e cultuado dos Mutantes (em novas versões de Roupa Nova, Yahoo, Ratos de Porão, Sepultura, 3 Hombres, Capital Inicial, Edgard Scandurra, Planet Hemp).

Sobretudo com regravações de hits do pop chiclete de Rita & Roberto, foram se rendendo às letras e melodias de Rita, mais ou menos nesta sequência, Emílio Santiago, Sidney Magal, Fábio Jr., Barão Vermelho, Paulo Ricardo, Arnaldo Brandão, Leoni, Toni Platão, Raimundos, Nelson Gonçalves (numa releitura dolorida para “Caso Sério“, em 1997), Milton Nascimento, Biquíni Cavadão, Fevers, Ivo Meirelles & Funk’n Lata, Edson Cordeiro, Titãs, Danilo Caymmi, Pedro Mariano, a Posse Mente Zulu de Rappin’ Hood, KLB, Nando Reis, Markinhos Moura, Lobão, Pepeu Gomes, Trovadores Urbanos, Eduardo Dussek, Almério, Dani Black…

Quase agora, às vésperas de assumir publicamente sua homossexualidade, Lulu Santos dedicou um álbum inteiro à obra de Rita Lee, o frágil e forte Baby Baby! (2017). Rita retirou-se do palcos e dos discos em 2013, mas, mesmo assaltando o poder, a onda neofascista em curso desde o golpe (misógino) na presidenta Dilma Rousseff não teve força suficiente para fechar as janelas de liberdade, sororidade e igualdade escancaradas em tempos também bicudos por personalidades desbravadoras como Rita Lee Jones.

(Continua aqui.)

Excelente análise da obra de Rita – Uma pena a ‘Tropicália’ e ‘Os Mutantes’ não ter chegado na minha cidade,conheci na marra muito tempo depois.