O nome completo é obra dos pais da moça de 37 anos: Ava Patrya Yndia Yracema Rocha. Filha do cineasta baiano Glauber Rocha (1939-1981) e da multiartista nascida parisiense Paula Gaitán, a carioca Ava Rocha herdou do pai cinemanovista os muitos Ys e da mãe colombiana-brasileira o pendor multidisciplinar. A voz grave ela tem distribuído pelos discos Diurno (2011, quando Ava era não ela, mas uma banda) e Ava Patrya Yndia Iracema (2015) e por shows que faz na quinta-feira 9 de fevereiro no Sesc Pompeia. O olhar agudo, transfeminista, aparece nos filmes Dramática (2005) e Ardor Irresistível (2011).

A visão transfeminisma (ainda que ela empregue a tradição de não desejar que lhe preguem rótulos) transparece em letras como a de “Só uma Mulher” (2011): “Só uma mulher/ sou homem também/ pode ser/ que me falte a coragem, mas tenha saudade/ de ser/ o que quer que seja/ é e não é/ pode ser/ de ser/ o que se é/ seja homem/ seja mulher”. Transparece, transparente, também na entrevista que ela concedeu a FAROFAFÁ (leia mais na edição 938 da revista CartaCapital), por telefone, de São Paulo, antes de viajar à Bahia e se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo.

Pedro Alexandre Sanches: Você está se mudando para a Bahia?

O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!

QUERO APOIARAva Rocha: Não, ainda não morei na Bahia, mas quero. Estou me mudando para São Paulo, vou passar uma temporada, ver qual é. Nasci no Rio, morei quase toda minha vida no Rio. Mas morei seis anos na Colômbia, em Bogotá. Já morei em São Paulo, na época em que estava no Teatro Oficina. Já morei um tempinho na França. Minha casa, meu nascedouro, é o Rio, mas eu gosto de escoar. Agora estou voltando pra Sampa com a Uma e com o Leo (sua filha de 4 anos e seu marido, o também músico Negro Leo). Vamos fazer uma experiência, ficar um tempinho.

PAS: Como vai ser o show no Sesc Pompeia?

AR: É um show com banda, do disco Ava Patrya Yndia Iracema (2015), em que misturo as canções do disco e outras canções. Basicamente são interpretações, por exemplo canto “Iracema” do Adoniran Barbosa, “Canoa, Canoa”, do Fernando Brant e do Nelson Angelo (“Avacanoeiro prefere as águas/ avacanoeiro prefere o rio/ avacanoeiro prefere os peixes”, diz a letra gravada por Simone em 1977 e Milton Nascimento em 1978), “Índia”, o clássico paraguaio gravado pela Gal Costa. Essas músicas estão ligadas diretamente ao meu nome, Ava Patrya India Yracema, e também dão um contraste sonoro ao show. Tem uns espaços de improvisação também, uns momentos mais espirituais.

PAS: Ava Patrya Yndia Iracema é um nome lindo de morrer, tanto quanto incomum. Como é sua relação com seu nome, desde pequena?

AR: Quando eu era bem pequenininha, uns 6 anos, o pessoal me perguntava meu nome e eu falava super-rápido: Ava Patrya Yndia Yracema Gaitán Rocha Pedra Brasil. Eu ainda botava Pedra Brasil no final. Não entendia, achava que meu nome era esse, ou seja, era mais do que isso.

PAS: De onde tirava Pedra e Brasil?

AR: Porque é Rocha, né? Rocha, Pedra, índia, Iracema, sei lá, eu jogava o Brasil no final. Eu falava rapidíssimo porque tinha, acho, uma certa vergonha, ou não entendia direito, e achava muito grande. Depois aquela coisa, na pré-adolescência e na adolescência é um nome muito difícil, na escola, nos lugares. Nessa época eu sentia um pouco de vergonha, mesmo com Ava. Porque eu falava Ava, as pessoas entendiam tudo, menos Ava. Eu ficava meio assim. Quando já estava pra uns 15 anos comecei a entender melhor o nome, a assumir meu nome. Fui morar na Colômbia, e lá eu tinha alguns amigos que começaram a me chamar dos outros nomes, Patrya, Yracema. Às vezes ia andando e alguém gritava “Patrya”, eu virava e era um amigo. Quando surgiu o e-mail, falei “é minha oportunidade”. Meu primeiro e-mail foi avapatryayndiayracema@hotmail.com. Fiquei um tempo com esse e-mail, mas era supercomplicado, ninguém entendia. Então é um nome assim. Eu ligo, vamos supor, pra Net, sempre rola uma conversa, “nossa, seu nome, que nome é esse?”. Às vezes a gente até fala de tudo, do Glauber, “ah, seus pais eram hippies”, é, é… “Ah, você é índia?”, as pessoas acham que é um nome indígena mesmo.

PAS: Relacionam você com seu pai nessas situações?

AR: Já aconteceu de a conversa ir indo com um atendente ou taxista, eu falo que meu pai era artista. Uma vez fui lavar roupa e tinha uma blusa com uma foto do meu pai. Quando a mulher me entregou ela perguntou “você é filha do Glauber Rocha?”. Falei “sou, como você sabe?” “Porque eu lavei a blusa, você veio aqui, eu olhei você, olhei a blusa, sou louca por ele, via ele no programa Abertura da TV Tupi”. Esse foi um momento em que ele ficou muito popular.

PAS: Perguntei porque seu nome é a cara dele, inclusive o modo como é grafado, com as letras Y, um recurso que ele usou bastante.

AR: É, exatamente. Enfim, fui cada vez mais me apaixonando pelo meu nome e entendendo o que ele… Não sei assim se eu entendo ainda perfeitamente… Mas fui entendendo um nome que é fora de mim, que quer dizer outras coisas, que tem uma potência poética própria. Eu sempre quis isso, você vê que botei no e-mail. Então quando fui fazer esse disco achei que tinha tudo a ver. A primeira coisa que decidi foi o nome do disco, quase como uma plataforma para eu criar e desenhar o disco, a sonoridade, a alma do disco, que também tem a ver com a minha alma.

PAS: Para lá do disco ou do nome do disco, seu nome define de alguma maneira uma trajetória artística? Define quem você vai ser?

AR: É um nome de fato que reflete, sim, o que eu sou. Talvez o meu pai e a minha mãe tenham pensado nisso, porque está tudo ligado. Não sei, eu fui incorporando isso ao longo da minha vida, o fato de eu ser metade colombiana, o fato de Iracema ser um anagrama de América, muitas coisas. Por exemplo, minha mãe é loura, loura, loura, russa, de origem eslava, judia e tal. Quando eu era pequenininha, eu sabia que era filha da minha mãe, mas eu achava, e ela colaborava, que eu tinha sido pega numa folhinha de bananeira no rio Xingu. Tinha toda essa fantasia, porque eu era uma indiazinha quando era pequena. Digamos que o nome sempre foi me conduzindo pra essas conexões, a questão da Colômbia, da América Latina, a questão indígena, mística, do Brasil, da antropofagia…

PAS: “Pátria” é uma palavra muito forte também.

AR: É, pátria, agora podia ser mátria (risos), Ava Matrya Yndia Iracema.

PAS: Você acabou de dizer, é um nome repleto de identidade e de identidades. E a gente está num momento histórico propício, em que essa questão é forte. Há hoje uma valorização de coisas que estão no seu nome e acredito que estejam em você também.

AR: Tem muitas conexões. As coisas são muito orgânicas, então você vai editando, ligando, se entendendo, fazendo sentido. Mesmo quando você faz um disco ou um filme, antes parece tudo imagens, sonhos, como uma frase que você não consegue pegar. E aquilo vai se montando, a força das conexões vai se revelando pra você, você fala “cara, olha isso”.

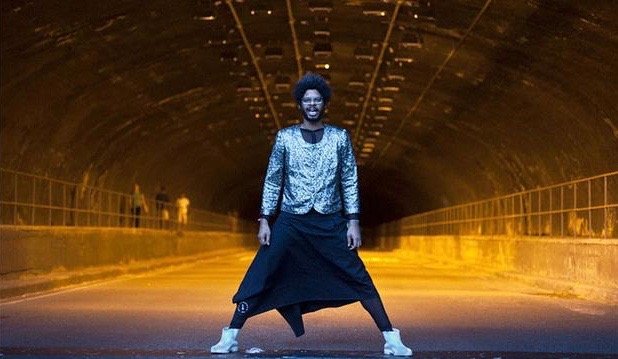

PAS: Você é casada com Negro Leo, que acrescenta mais algumas identidades à sua, um cara chamado Negro Leo casado com Ava Patrya Yndia Yracema.

AR: É, eu nem nunca tinha pensado nisso (risos). Mas sim. Uma é o nome da minha filha, U-M-A, e tem uma música no disco que fiz pra ela, chamada “Uma”, em que ela canta. Ela tinha 1 ano e 3 meses quando cantou, agora tem 4. Esse nome é também um reflexo disso, uma síntese.

PAS: Ela é filha do Negro Leo?

AR: Ela é filha do Negro Leo. A família do Negro Leo é carioca e maranhense, e ele é nascido no Maranhão. Tem toda a origem maranhense, as coisas do Maranhão, eles são negros e índios. O avô da Uma é de Manguinhos, no Rio, do morro.

PAS: E a outra avó eslava, russa…

AV: A minha mãe é de origem tcheca e russa, judia, nascida na França, filha de um poeta colombiano muito importante chamado Jorge Gaitán Durán. A mãe da minha mãe nasceu no Brasil, porque meus bisavós vieram imigrantes pra cá. Então tem Colômbia, Tchecoslováquia, Bahia, sertão da Bahia, Maranhão, tem tudo. A música fala isso, “cara de índia amazonina/ filha de branca/ filha de preta”.

PAS: Como Uma é fisicamente?

AR: Fisicamente ela é muito parecida comigo, tem todas as minhas cores, o cabelo muito parecido, uma coisa de índia muito forte. Mas as feições dela são mais africanas que as minhas, tem uma boca mais carnuda. Ela é muito linda.

PAS: Qual a cor da pele dela?

AR: Ela é muito assim como eu. Eu não sei de que cor eu sou (risos). Não sei, sinceramente. Acho que sou marrom.

PAS: Essas referências indígenas vêm do Glauber, então? Existe índio na família?

AR: Mais ainda da minha mãe.

PAS: Mas gente, além de ser tcheca eslovena ela também é índia?

AR: Ela é loura, só que ela é colombiana. Sempre teve uma relação muito forte com a história e a cultura indígena.

PAS: Mas digo geneticamente, tem sangue indígena? Pode ter no próprio Glauber?

AR: Não sei. A avó da minha avó Lúcia Rocha era tapuia. A outra avó era negra. A gente tem todas essas misturas que aconteceram no Brasil, na América do Sul e no mundo. A gente é pura mestiçagem, essa mistura total, judeus com protestantes, católicos. Na minha família colombiana também, são espanhóis misturados com índios. E a Uma é a mistura, tem os cabelos louros também. Ela parece com todo mundo, com a avó materna, com a avó paterna, comigo, com Leo.

PAS: Estamos tendo essa conversa neste momento de Donald Trump querendo construir muros. Que louco ser você e sua família.

AR: É, mas pra todos efeitos somos apenas uns brasileiros (ri). Pra todos efeitos estamos aqui no Brasil, e o Brasil é isso também. Não sei, acho que a gente ainda tem muitos privilégios, se for pensar em relação a Trump, aos Estados Unidos. Não sei se estamos realmente em crise ou não, porque eu não tenho dinheiro mesmo, então eu mesma não consigo saber (ri). A crise nem chegou nem nunca foi embora, eu tô nas mesmas (ri).

PAS: A herança Glauber não supre essa parte?

AR: Economicamente? Quem foi meu pai? Meu pai foi um artista totalmente radical que nunca se vendeu ou fez acordos que pudessem torná-lo um cara rico. A gente não tem propriedades, não tem carro. A única herança que ele deixou – que, bom, é potente e poderosa – foi a obra dele. A obra dele, sim, eventualmente traz algum recurso. Mas não são coisas que eu possa dizer que vivo disso. Às vezes até vivo. Aliás acontece muito isso, quando estou assim “meu Deus, o que eu vou fazer?” aparece alguma coisa. Aí falo, cara, parece que meu pai está me ajudando nas horas que realmente preciso. Já recebi algum bom dinheiro, já não recebi nada. A obra dele é muito viva, mas a gente não faz acordos meramente comerciais com ela. A gente recebe pedidos do mundo inteiro, ligados a tudo, a publicações de textos, uso de fragmentos, fotos, cartazes, passar os filmes em milhões de cinematecas, universidades, cineclubes independentes, estudantes que estão fazendo seus primeiros filmes e querem usar o som, compositores que vão fazer músicas e querem usar trechos de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) ou Terra em Transe (1967). A gente não fica cobrando, achamos importante a obra fluir. A força que o Glauber tem transcende a questão econômica, é importante ele estar presente. A gente faz com que isso flua. Meu pai não é uma estrela da música, da indústria musical do Brasil, ou um ator da Globo. Ele é um cineasta revolucionário latino-americano importantíssimo, um dos maiores do mundo, prestigiado no mundo inteiro. Eu mesma estive com (Jean-Luc) Godard, por exemplo, por causa do meu pai, do respeito, do amor, da admiração. E nunca foi por um caminho diferente, porque meu trabalho não está concentrado a uma questão comercial.

PAS: É bem filha dele.

AR: Eu vivo da minha arte, da minha loucura, das minhas vontades, da minha filosofia, do meu dever político e artístico. Pra mim isso é riqueza.

PAS: Esse caldeirão de identidades das suas origens genéticas reflete também no fato de você ser uma artista multidisciplinar, que não lida só com música, vai ao cinema, atravessa várias artes?

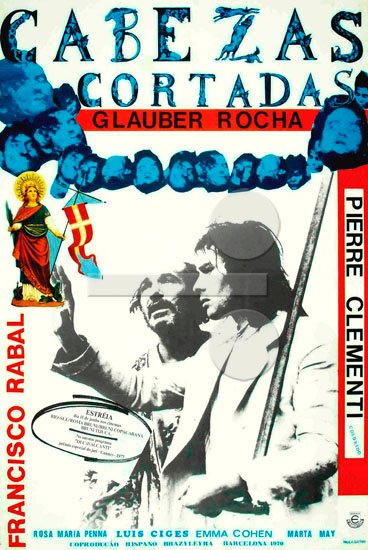

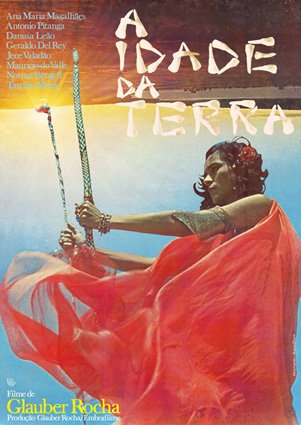

AR: Sou muito parecida com minha mãe. Ela, muito jovem, era poeta e virou pintora, fotógrafa. Depois, quando começou a namorar com meu pai, começou a entrar no cinema a fundo, fazendo figurino, cartazes de Cabezas Cortadas (1970) e A Idade da Terra (1980).

Ela também ilustrou, fez todos os desenhos de um roteiro inédito do meu pai, de um filme chamado O Destino da Humanidade, que não foi filmado e foi lançado pela RAI na Itália. Minha mãe entrou no cinema muito por causa do meu pai, e também por causa da mãe dela, que é produtora de teatro, mas também estudou cinema. Cresci com minha mãe fazendo os filmes. Muito nova eu ia pra ilha de montagem. Eu comecei basicamente fazendo cinema. É tudo uma mistura mesmo, mas sou muito parecida com ela nesse sentido, de transitar nas coisas, ter uma ligação muito forte com as artes visuais, seja cinema, fotografia, design.

PAS: Nunca vi o que você fez de cinema, pode contar um pouco sobre os filmes?

AR: Realizei dois filmes. O primeiro fiz em 2005, com patrocínio da Petrobras, um curta chamado Dramática, atuado por Simone Spoladore e mais dois atores. É um roteiro que escrevi inspirado livremente num poema do (Pier Paolo) Pasolini, chamado Hierarquia, que narra o percurso dele numa visita que fez ao Rio de Janeiro. É um poema que revela de uma forma pasoliniana as contradições de um Rio de Janeiro marcado pelo abismo social e pela potência cultural na década de 1970. Não é um filme literal, ele parte do poema pra eu fazer meu próprio cinema de poesia, digamos assim. Esse é um filme digamos de ficção, considerado ficção experimental, porque não tem uma narrativa.

O outro filme é um longa chamado Ardor Irresistível. Lancei em 2011, mas filmei em Canudos em 2007, quando fomos com o Teatro Oficina levar Os Sertões pra lá. É um filme muito experimental também, não chega a ser um documentário clássico. Não é um filme que fica contando a história de Canudos, até porque isso já foi amplamente feito. Mas é um filme que sonda outras questões, parte desse contato do teatro com o espaço e mergulha na questão espiritual, das evocações dos personagens que ali viveram e morreram. A gente saiu um pouco do teatro e voltou pros espaços, pro Raso da Catarina, pra Monte Santo, pro Cocorobó. É um longa documental experimental.

PAS: Pode-se dizer que é cinema feminino? Sinto muito forte um levante de cinema feminino no Brasil. Não sei se você concorda.

PAS: Concordo, acho maravilhoso. Eu não me identifico nem com gêneros, sou muito independente, acredito que as coisas estão dentro da gente. Então sim, meu cinema é feminino. Eu sou mulher. Não sei o que é isso também. Como se a mulher só pudesse olhar de um jeito as coisas. Sou mulher, a protagonista de Dramática é a Simone Spoladore, uma mulher. Tem muita coisa ali. Ardor Irresistível também dá muita importância às entidades femininas, ao poder do feminino. Mas não são filmes centrados em temáticas, por exemplo, da luta feminista. Não são, não têm essa preocupação à flor da pele. Mas acho que está intrínseco, no meu disco também. São temas naturais pra mim, e naturais pra todas as mulheres, quando a gente vai falar de maternidade, de amor, de transcendência, de espiritualidade, de empoderamento, de política. E, claro, com uma urgência de serem faladas. Mas a questão política pra mim passa muito por uma questão espiritual, estética e poética. Pra mim tudo é junto, não consigo separar. Talvez seja ligada à estética do sonho do meu pai, que coloca isso de uma maneira muito forte: a questão política está ligada ao inconsciente, ao corpo, ao sonho. A minha arte e a minha política não são panfletárias, realmente não são. Existe muita coisa que tem a linguagem do panfleto, que muitas vezes não expressa a política, só faz usar um tema desgastado, ou ter um conteúdo político e uma linguagem reacionária, um conteúdo revolucionário com uma linguagem reacionária. Isso é um clássico da discussão estético-política.

PAS: Perguntei isso porque você agora há pouco falou que é Ava Matrya. Por que Ava Matrya?

AR: Eu fui fazer um show em Porto Alegre, e uma menina veio falar comigo, me abraçou e me disse que escreveu o Manifesto da Mátria. Achei aquilo maravilhoso, lindo. Eu sou mulher, estou aqui pra isso, vou defender os meus direitos, vou pra luta com as mulheres, tudo isso. Só estou dizendo que é muito natural, incorporado, não é uma coisa tão controlada, a questão do meu feminino exposto na minha obra. São coisas que me perturbam diariamente, estão junto, são orgânicas. Não tem uma premeditação. Hoje esses temas estão evidentes, mas a gente está nessa luta há muito tempo. Agora está nesse calor, então, claro, é um momento que a gente tem que afirmar com mais força ainda. Estou consciente disso, só não me sinto num lugar nem de obrigação nem de entender isso como uma estratégia. E levantar a questão da mátria é fundamental.

PAS: Você nasce num Brasil e num mundo que davam muito pouco espaço a autoras de música e de cinema, e hoje é uma autora de música e de cinema. Mulher.

AR: Total, isso mudou, mudou muito, graças a Deus. Mudou muito, mas a gente sabe que tem que mudar mais ainda.

PAS: Deve ter muita barreira ainda.

AR: A gente está agora nessa luta de ver, por exemplo, no campo da música, que tem muito poucas instrumentistas mulheres. É difícil, porque você quer tocar com mais mulheres, mas é difícil até encontrar, mas elas existem, mas é difícil encontrá-las. Eu não quero fazer uma banda de mulher porque é mulher. Pra mim é a singularidade de cada pessoa, enquanto músico, criador. Você vai encontrar muito mais homens maravilhosos do que mulheres tocando, então vai ter mais opções. Isso, por exemplo, é uma barreira. Em São Paulo tem a Mariá Portugal, a Maria Beraldo, a Ana Karina… Quero tocar muito com elas. Mas acho que não pode ser uma escolha simplesmente baseada nisso. Mas pra mim vai além, o empoderamento da mulher tem que estar igualado ao masculino, ao do homem. O espaço tem que ser igual pra todos. A questão cultural deve ser encarada dessa maneira, uma formação cultural que a gente aprende, como a mulher é colocada desde pequena. Tenho essa luta, com a minha filha sou assim. Quero dar uma educação pra ela que transcenda tudo isso. Ela nem precisa ser mulherzinha, não precisa ser nada, precisa ser o que ela quer, o que ela quiser. Ela pode aparecer hoje vestida de homem que eu vou estar tranquila. Ela pode qualquer coisa. Antes também era difícil ver uma fotógrafa.

PAS: Se for pensar, vale para quase todas as profissões.

AR: Então. Hoje no cinema isso é bem forte, as mulheres realmente conseguiram se impor mais nuns campos, como cineastas. Isso é maravilhoso. A gente tem aí muitas mulheres compositoras, cantoras, isso é maravilhoso. Mas ainda não tem muito as instrumentistas. Tem mais das orquestras, dos instrumentos clássicos, violoncelo, piano, violinista. Mas tem várias incríveis, mas é mais difícil, porque não deixa de ser um ambiente que foi construído com a ideia de ser mais masculino, a mulher é a cantora e os caras tocam, aquela coisa. No Diurno éramos eu, a Nana (Carneiro da Cunha) e mais dois caras. Eu não pensei, “vou chamar uma mulher”. Olhei pra ela, puta instrumentista, maravilhosa, vamos trabalhar junto, pronto. Podia ser qualquer coisa, podia nem ter sexo.

PAS: A situação anterior é que não pensávamos sobre isso, como se fosse natural que os homens ocupassem quase todos os espaços. Na verdade não era natural.

AR: Exatamente. E tem também a questão do transgênero, que acho muito reveladora pra toda essa discussão. É como uma união muito forte entre as duas coisas. Estava lendo sobre a questão dos múltiplos espíritos nas tribos indígenas, como eles viam as pessoas que possuíam mais de um espírito, tinham um feminino, um masculino, e às vezes outros. Isso pra mim é muito síntese, muito forte. É contraditório, porque toda a questão do transgênero é muito atacada, mas por outro lado é a própria síntese da união, da igualdade, dessa potência dupla do feminino e do masculino. Acho isso muito importante. Acho muito importante a gente valorizar isso, não só porque precisam de respeito e de terem seus direitos, mas porque são entidades espirituais muito importantes, de equilíbrio, de uma outra natureza espiritual. Como massacram eles, massacram a natureza.

PAS: Fala-se que massacram porque são, entre aspas, contra a natureza. Na verdade talvez seja o contrário?

AR: Na verdade é o contrário, é totalmente o contrário. É a potência máxima. Toda a questão feminista está colada com a questão do transgênero. No fundo não importa. A gente tem uma crise de linguagem, onde justamente estamos sempre procurando uma representatividade. Não se pode mais falar nada porque uma palavra pode significar… uma crise de linguagem mesmo. Só quero que as pessoas sejam, existam como quiserem. Claro que também sou contra os coxinhas, os caras de direita, esses não quero que existam. Isso é terrível, mas eu não quero que eles existam.