“Quando se diz que a obra de arte transcende o seu tempo, quer-se dizer que a sua criatividade pertence ao Homem, sem distinção de tempo e lugar, a qualquer homem que sinta e imagine”

(Lionello Venturi, em História da Crítica de Arte, 1948).

Galos, girinos e sereias. Capivaras, onças, santos e santas, presidentes, padeiros e inventores. Fábricas, casas populares, bêbados, vacas e automóveis.

As seis seções com as pinturas do pintor potiguar Antonio Roseno de Lima (1926-1998) expostas no coração de São Paulo, em um anexo do CCBB, permitem formular as mais instigantes questões conceituais sobre o papel social da arte no mundo contemporâneo. Somente por causa disso já seriam um tesouro do circuito paulistano de artes visuais à disposição do visitante. Mas é interessante notar que elas vão além, ao providenciarem uma espécie de carícia no espectador, despertarem uma ternura extra, autorreferente, um expurgo automático de vaidades. Isso provavelmente acontece porque são quadros que comovem pelo engenho aliado à simplicidade, são daqueles artefatos que reconhecemos brilhantes pela essencialidade.

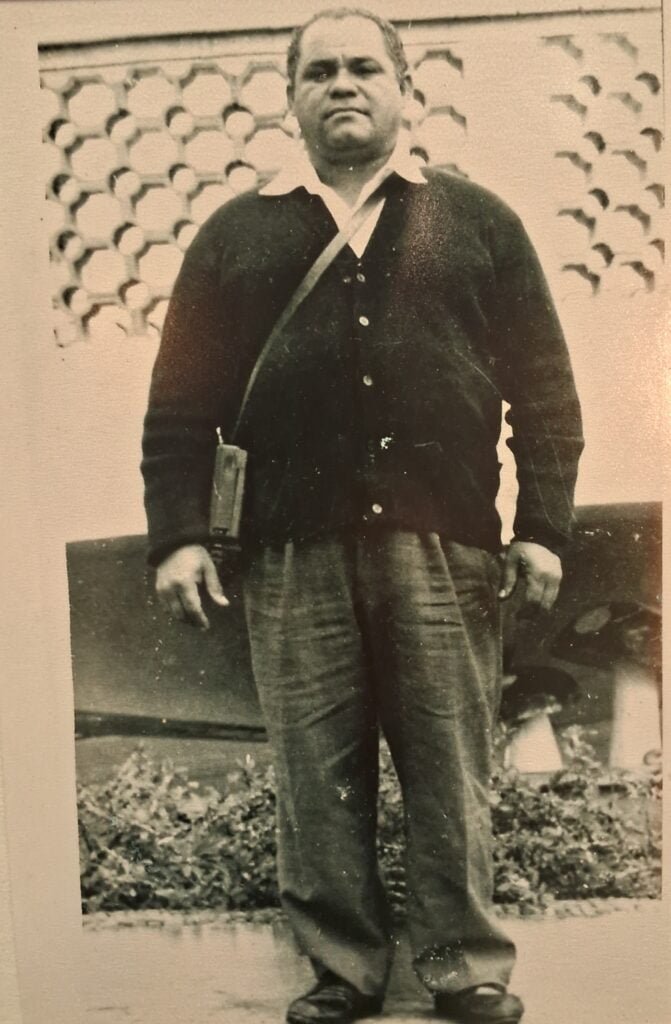

Pintor tardio que viveu em uma favela de Campinas, semi-analfabeto, autodidata, recorrendo a objetos retirados do lixo (assentos de carteiras escolares, latões de óleo, madeira de obras, etc) como suportes de suas pinturas, Roseno de Lima ganhou evidência em 1991, quando seus trabalhos chamaram a atenção de acadêmicos, galeristas, jornalistas e ensaístas do mundo todo, sendo rotulado como um exemplar da art brut – da mesma cepa de Arthur Bispo do Rosário e Aurora Cursino dos Santos, um artista em esforço de catalogação do mundo. Art brut foi uma tese elaborada pelo francês Jean Dubuffet nos anos 1940 e 1950 para abarcar a arte produzida a partir de imagens do inconsciente.

A caligrafia e as datações, como se fossem o arremate de um pedreiro, são usadas por Antonio Roseno de Lima para completar o trabalho de pintura nos quadros. Ele preenche com textos os espaços da frente da tela e os apõe como manifestos na parte de trás das pinturas, com mensagens estandardizadas – às vezes em papeis colados, como orações, às vezes datilografados, na maior parte do tempo pintados com o pincel. “Quem pegar esse desenho guarda com carinho. Pode lavar. Só não pode arranhar. Fica para filhos e netos. Tendo zelo atura meio século”. Ou então: “Esse desenho foi fundado em 1961”. “Queria ser um passarinho para conhecer o mundo inteiro”. “Galo marido da galinha”.

O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!

QUERO APOIARHá uma preocupação em fixar saberes enciclopédicos nos escritos também, a mesma estratégia de Bispo do Rosário, o que parece justificar o termo de arte do inconsciente. “O fósforo saiu em 1855. A máquina de costura em 1717. Brasília foi fundada em 1940. 1840 Alagoas. O Bosque dos Jequitibás em Campinas foi fundado em 1884”. Sua assinatura, feita das iniciais, A.R.L., é como se fosse uma onomatopéia em uma HQ do Demolidor, rimbombando alto nas imediações das figuras.

Sem ter tido informação pregressa sobre escolas artísticas, sem contato com colegas e contemporâneos da pintura, sem preocupação em inserir-se em espaço algum de pertencimento, Antonio Roseno de Lima parece atingir uma pintura que “nasce como um bicho”, que foi como o curador Geraldo Porto exprimiu seu maravilhamento ao descobri-lo, no final dos anos 1980. Essa força selvagem (algo que Mario Pedrosa definiu como “necessidade vital”) permite que ele manuseie cores e formas absolutamente livres de expectativas, como na pintura Árvore, que quase poderia ser tranquilamente atribuída a algum modernista da década de 1920. Sua obra, hoje, está em acervos internacionais, como a famosa Collection de l’Art Brut, de Lausanne, na Suíça, e no Museu Haus Cajeth, de Heildelberg, Alemanha. Também ilustra capas de livros, como L’art Brut, de Lucienne Peiry.

As figuras seriais de Roseno, por vezes moldadas como se fossem selos postais, conectam de imediato o espectador a realidades bem conhecidas, coisas que deixam as pessoas até desconcertadas por não reivindicarem nenhuma verdade, apenas representarem. Sempre lhe é aposta também a qualidade de pintor “ingênuo”, mas é interessante notar que seu trabalho não carrega, de forma alguma, a presumível neutralidade infantil. Há um efeito político intrínseco, suas pinturas abarcam uma cartografia do mundo – a questão é que é uma visão de mundo que não encontra paralelo em outras conhecidas. As fábricas, edifícios e conjuntos habitacionais de Roseno parecem ter para ele o mesmo “propósito” da fotografia (ele foi lambe-lambe profissional), mas são instantâneos de “refugos” estéticos, registros de elementos da paisagem urbana tradicionalmente desprezados pela fotografia convencional. O mesmo acontece com seus personagens tirados de enciclopédias (como a série Os Presidentes), que são caricaturas, mas não se encerram na exageração das características físicas, alcançam outros territórios.

O texto, a que Roseno recorre de forma tão obsessiva, de alguma forma inexplicável se converte em aríete. Torna-se comentários atualizados sobre nossa condição e realidade, ou nosso descolamento progressivo da realidade. Mas nada do que se possa elaborar sobre sua arte é mais efetivo do que se postar, por exemplo, à frente de sua série de pinturas de bêbados. Nenhuma racionalidade chega perto de tamanha demonstração de liberdade.

NOTA DO REDATOR:

Quando jovem e iniciante repórter, há 33 anos, em setembro de 1991, me chegaram às mãos na redação da Barão de Limeira algumas fotografias que mostravam as pinturas de um artista do povo que vivia em uma favela em Campinas. Eu olhei as fotos e foi como se eu tivesse entrado numa catedral de Goya pintada com detalhes de Matisse. O portador me perguntou se eu não teria interesse em conhecer aquele homem, porque ele tinha mesmo que ir vê-lo para acertar detalhes de uma exposição. Então, numa tarde rubra que tingia de vermelho as margens da Rodovia dos Bandeirantes, saímos num automóvel Gol com o logotipo da Folha de S.Paulo (que começava nos assentos traseiros dos passageiros e findava nas portas do motorista), com destino à casa do pintor potiguar que vivia na Favela Três Marias, em Campinas. O barraco do pintor Antonio Roseno de Lima era um ateliê, os quadros soterravam os utensílios domésticos, não sobrava mais espaço para a vida cotidiana, a pintura tomava conta de tudo como trepadeira em muro de asilo. Em outro barraco mais adiante, vivia sua diligente companheira, Soledade, que providenciava as coisas mais prementes do dia a dia – café, broas de milho, garrafas de leite, carne com batatas.

Entrevistei longamente o pintor, buscando sua visão do mundo para além de sua pintura. Mas as duas, vida e pintura, eram a mesma coisa. Ao final do encontro, ele me deu duas telas. Tentei recusar os presentes, mas o galerista, Ricardo Trevisan, me disse que era assim mesmo, ele tinha prazer em dar sua arte a quem demonstrava apreciá-la e sua oferta não estava de jeito algum condicionada a uma contrapartida. Roseno não tinha estima pelo dinheiro. Uma das pinturas que ele me deu eu perdi quando me mudei da Barão de Limeira para a Editora Abril, esqueci sob a mesa e quando voltei para buscar já tinha desaparecido. A outra é uma onça que está na minha parede há mais de três décadas.

Reencontrar a obra de Antonio Roseno de Lima em uma grande retrospectiva, com zelo curatorial, organizada em toda sua unidade e todo seu impacto imagético, que escancara sua capacidade de dar à realidade a roupagem mais transcendente do mundo, me trouxe uma grande emoção. E a surpresa: meu velho artigo está lá em uma das paredes, como que testemunhando alguma utilidade do ofício.