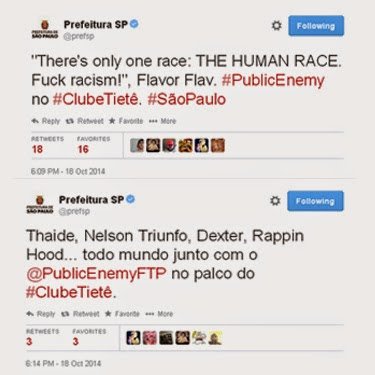

“O clima é muito festivo (…). Tem gente chamando até de Arena Tietê. Eu acho que está bem legal e o público está convidado a frequentar hoje e sempre um espaço que agora é público”, disse o prefeito Fernando Haddad (durante o show do @Public Enemy no sábado (19) em São Paulo.

Mais ou menos entre o final de 2003 ou comecíssimo de 2004 escrevi um ensaio sobre os caminhos da música em São Paulo, hip hop & rap inclusive,entre os anos 1970 e 2000. Era fruto de uma reflexão ainda em maturação, que saiu publicado em um livro bacana, São Paulo: Metrópole em trânsito, perfis urbanos e culturais (Editora Senac, 2004, organizado por Vladimir Sachetta e Lúcia Helena Gama). Retomei-o em 2011, 2012 e, bom, agora aqui está uma revisão mais ou menos decente.

O sistema circulatório do pop – música em trânsito

O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!

QUERO APOIARUma das imagens-clichê de São Paulo é aquela que mostra uma avenida qualquer da cidade tomada por carros na hora do rush. Quase que se pode ouvir o som dessa cena: buzinas a esmo, a tensão da espera no ar, resmungos particulares, uma explosão de impaciência aqui e ali. Fruto de uma combinação funesta de milhares de carros em circulação, transporte coletivo precário e um feroz individualismo, os engarrafamentos tornaram-se uma das marcas distintivas da cidade.

Num lugar às avessas como São Paulo, essa imagem-emblema plasma o negativo daquilo que, aí sim, é sua verdadeira alma: o trânsito de pessoas, de coisas e de ideias. Os sinais deixados pela circulação contínua e permanente teceram a malha cultural paulistana. As origens diversas de seus habitantes a fizeram receptáculo dinâmico de múltiplas influências e receptiva a invenções várias. Cidade cujas referências geográficas estão praticamente ocultas pela intervenção humana, é difícil nela distinguir com precisão o centro da periferia e a periferia do centro. O crescimento desordenado dos últimos 40 anos multiplicou centros e periferias, de forma que toda São Paulo é um emaranhado de fluxos contínuos de entrada e saída.

[Essa é a parte do texto que é tãão 2004, com todas as marcas daquele jornalismo musical duro e meio furioso pelo nosso “atraso” dos anos 80: uma certa insistência no antinacionalismo, aquela ignorância arrogante… As revisões só corrigem as bobagens de texto.]

A pecha de túmulo do samba que vem ali dos 60 se radicalizou, na década de 80 e em determinados grupos, numa operação de sepultamento de toda a MPB. E fazia todo o sentido.

A MPBzona dos sobreviventes dos festivais dos anos 60, aquela que nos anos 70 se firmou como a música brasileira que agradava um espectro que ia da esquerda nacionalista à Rede Globo, às tantas não falava mais com a juventude inquieta que tinha crescido sob a ditadura. Baianos tropicalistas, cariocas do samba intelectualizado, mineiros beatlemaníacos – isso era música dos pais, dos professores, das autoridades, em suma, do establishment.

Se há alguma coisa que costura as principais manifestações musicais de São Paulo nos últimos 20 anos é uma forte crítica, às vezes beirando a rejeição e, nos casos mais extremos, a repulsa, ao modelo carioca-baiano de brasilidade e à música tributária da bossa nova e do tropicalismo. Sob este signo é que se desenvolveram o punk e o pós-punk, o rap e a cena eletrônica, que podem ser recortados como as movimentações musicais mais propriamente paulistanas. O rock underground, o rap e a cena de música eletrônica deram as costas para o Rio de Janeiro e para a Bahia e descobriram – muitas vezes, também inventaram – laços entre Pinheiros e Manchester, entre o Capão Redondo e o Bronx, entre o Tatuapé e Berlim. Puxados pela adoção/invenção de um tipo de música, tais movimentos deram – e ainda dão – feição, jeitos, modos e modas a parcelas significativas da circulação urbana & cultural daqueles que cresceram em São Paulo entre os 60 e os 80.

**

Quem melhor formulou essa atitude foi um integrante dos Inocentes, uma das principais bandas punk dos anos 80. Dizia o vocalista Clemente em 1982: “Nós estamos aqui para revolucionar a música popular brasileira, para dizer a verdade sem disfarces (e não tornar bela a imunda realidade): para pintar de negro a asa branca, atrasar o trem das onze, pisar sobre as flores do Geraldo Vandré e fazer da Amélia uma mulher qualquer”. Formada por garotos de classe média baixa da Casa Verde e da Freguesia do Ó, os Inocentes criaram o hino punk da cidade, “Pânico em SP”.

Na São Paulo dos anos 80, o clima de abertura política foi acompanhado por uma atmosfera cultural também mais aberta – mais cosmopolita e urbana e que procurava suas referências não no paraíso nostálgico do Brasil pré-ditadura que era, num certo sentido, o lugar da MPB, mas em outras cidades grandes, mais internacionalizadas do que Rio e Salvador. De uma maneira obviamente exagerada e que traía certo deslumbramento provinciano, São Paulo se sentia irmã de Nova York ou de Londres e inimiga do Rio de Janeiro.

Tanto a produção quanto o consumo cultural estavam marcados por esse desejo de urbanidade e cosmopolitanismo. O principal acontecimento cinematográfico era a Mostra Internacional de Cinema, que teve sua primeira edição em 1977 e , nos anos 80, tornou-se programa habitual no mês de outubro. Em um período em que praticamente deixou de existir o cinema brasileiro, a Mostra ajudou a construir uma cultura de cinema variada, trazendo cinematografias alternativas e independentes do modelo de Hollywood. Isso sem falar de outras oportunidades de acertar o passo com o repertório cinematográfico represado, entre outras coisas, pela censura e pelo começo da lógica do cinema em shoppings e que era proporcionado por cineclubes e mostras que ocorriam em outros espaços culturais (o MIS, por exemplo, realizou em 1978 uma retrospectiva, gratuita, de todo o Fellini até então. Nos anos 80, repetiu a dose com Pedro Almodóvar).

O mercado de livros experimentou também uma enorme diversificação e profissionalização, muito instigada pela política editorial da Brasiliense e por outras editoras paulistanas que seguiram seu modelo, como a Companhia das Letras. A experiência da imprensa alternativa chegou aos anos 80, mas gradativamente foi dando lugar à renovação dos cadernos culturais da grande imprensa, que absorveram parte dos assuntos e alguns procedimentos dos nanicos. A Folha, mais ágil, ocupou o lugar de jornal de oposição ao regime militar e identificou-se com as preferências culturais de seus leitores mais jovens, no que foi seguida, alguns anos mais tarde, pelo Estadão.

A identificação com o que era estrangeiro e a busca por referenciais culturais mais globais, que marcaram a década 1984-1994, nunca esconderam uma inquietude em relação ao elemento nacional.

Mesmo recusando o nacionalismo, a preocupação de pensar o Brasil não desaparece. Note-se na frase de Clemente que a objeção se faz a um certo conformismo identificado com as propostas mais nacionalistas que haviam se estabelecido como a cultura oficial. É um movimento de negação e combate, mas não de desprezo – e isso, acho, é o que singulariza essa geração.

**

O que, de alguma forma, São Paulo reivindicava – e continua reivindicando, na verdade – é que o Brasil inclua sua urbanização desordenada, suas múltiplas imigrações, seu caráter subtropical.

Em São Paulo, não tem barquinho que vai, tardinha que cai, festa do sol. Tem, como na Inglaterra, fumaça, frio úmido e paisagem pós-industrial (Bernard Sumners, do New Order, que cresceu num bairro operário em Manchester, conta ter viso uma árvore pela primeira aos 8 anos de idade. A fala está no excelente documentário sobre Ian Curtis & Joy Division, exibido no Brasil em 2005, “Transmission”. Os bairros das bordas do centro expandido, em São Paulo, como aquele onde cresci, o miolo ou a “deep” Lapa, no período 70-90 também optaram por desarborizar tudo que podiam). Adolescentes dos bairros “do outro lado” do Tietê – Casa Verde, Limão, Freguesia do Ó – que o digam.

Em São Paulo, portanto, não teve bossa nova. Ou melhor, até que teve, uma mais cerebral, mais jazzística, mais escura, mais disfarçada, mas que ficou restrita a “um tempo-espaço inacessível demais – ou, numa boa, que era chata demais para esses caras & minas.

O grito de independência foi o punk rock. Nos anos 70, circulando como office-boys pelo centro da cidade e, sobretudo, por lojas de discos das Grandes Galerias, esses adolescentes traziam de seus bairros o comportamento de gangue, inspirados pelos punks ingleses e seu imaginário agressivo, e levavam de volta para o além-Tietê os preciosos vinis de bandas como Sex Pistols, Ramones, Exploited, Dead Kennedys.

Em 1982, a cidade tomou conhecimento do que se gestava nesses bairros quando o festival O Começo do Fim do Mundo, promovido pelo Sesc-Pompéia acabou em pancadaria entre punks e metaleiros. Em tom de ocorrência policial e alarme, o evento ganhou as primeiras páginas dos jornais e alguns minutos no “Fantástico”. O festival reuniu a nata do punk paulistano e do ABC – bandas como Cólera, Inocentes e Ratos de Porão, que a esta altura já tinham até seu primeiro registro em vinil, a coletânea “Grito Suburbano” — e grupos de outros Estados, como Rio e Brasília.

O alarme, assim como veio, foi, mas a presença cultural dos punks em São Paulo impulsionou uma série de projetos roqueiros, aqui ou em outras cidades (o contato com a cena punk de São Paulo foi essencial para que o Legião Urbana viesse tentar a sorte no Sudeste), e criou as bases do underground paulistano.

Algumas bandas, como Ira!, Ultraje a Rigor e Titãs (então conhecidos como Titãs do Iê-Iê) já circulavam em torno daquele que tinha sido um dos pólos de movimentação musical do início dos anos 80, o teatro Lira Paulistana.

Localizado estrategicamente na praça Benedito Calixto, em Pinheiros, na fronteira com a Vila Madalena, à época dois bairros com uma enorme densidade demográfica de estudantes da USP e intelectuais de esquerda, o Lira fora um dos centros nervosos de um grupo de músicos e bandas que ficaram conhecidos como a vanguarda paulista, que, a bem da verdade, não era nem muito de vanguarda e nem só paulista. Dois de seus principais representantes, Arrigo Barnabé e Itamar Assumpção, eram paranaenses. E talvez vanguarda fosse só um jeito meio preguiçoso de caracterizar as diferentes experimentações musicais e performáticas de grupos como o Rumo e o Premeditando o Breque. De qualquer maneira, havia ali um caldo de cultura musical que abrigava diferentes formas de experimentação musical.

O Lira, entretanto, não era o lugar mais adequado para o rock underground paulistano. A cena roqueira era fortemente influenciada pelo depressivo pós-punk inglês (Cure, Joy Division, Smiths) e anunciava isso no modo de vestir – coturnos e sobretudos pretos – e na angústia fin-de-siécle. Darks, góticos e punks tinham na decadência do centro de São Paulo um cenário mais próximo daquilo que viviam seus pares em Londres, Berlim ou Nova York. O eixo da movimentação deslocou-se então para bairros centrais como a Bela Vista (Carbono 14, Madame Satã) e Santa Cecília (Napalm, Val Improviso).

O underground paulistano gerou todo tipo de banda. Enquanto um grupo como os Titãs, com um pé na MPB e outro no punk paulistano, entrou facilmente no panteão roqueiro dos anos 80 – formado ainda pelos brasilienses Paralamas e Legião Urbana no Rio de Janeiro –, grupos como o Fellini, trio de eletrobossa avant la lettre, nunca saíram de uma confortável obscuridade cult.

**

Enquanto isso, nas imediações da Estação São Bento do metrô, que também havia sido local de encontro dos punks em seus primórdios, uma nova música, que também poderia ser ouvida como importada, estava soando nas calçadas. Aliás, não era só música, mas também dança e expressão gráfica. O hip hop ensaiava suas primeiras aparições públicas nas ruas do centro – novo e velho. De um lado e outro do Viaduto do Chá, no mesmo largo São Bento dos coros gregorianos & monges beneditinos, e pelas imediações das ruas Barão de Itapetininga e 24 de Maio, ainda relativamente livres de ambulantes, dançarinos exibiam suas habilidades em passos complicados de break, munidos de um gravadorzinho doméstico e uma caixa de som básica para marcar o ritmo.

O processo de apropriação dos elementos da cultura hip hop pelos jovens da periferia de São Paulo desafia quaisquer interpretações apressadas. Nos anos 2000, há pouca dúvida sobre a importância da cultura hip hop como forma de expressão cultural, de afirmação de identidade, de construção de alternativas para a juventude excluída das periferias das grandes cidades brasileiras – e, particularmente, da enorme periferia que cerca a cidade de São Paulo -, mas vale lembrar que aquilo que hoje se tornou instrumento de conscientização e mesmo de intervenção social chegou, como outros tantos modismos, pelas vias da indústria cultural (e lendo um texto recente de Fióti sobre a Nação Zumbi em “Os Indiscotíveis”, descobri que as escolas foram espaços centrais também de gestação e trocas de experiências).

Mais do que o punk, o hip hop se tornou conhecido pelas imagens – clipes na MTV, filmes sobre rap e break, reportagens de TV mostrando as ruas de Nova York ou de Los Angeles infestadas de grafites, com garotos negros e seus enormes ghetto blasters, dançando e cantando nas esquinas do Bronx ou de South Central LA. O break, por exemplo, foi inicialmente imitado dos clipes de Michael Jackson, que à época do disco “Thriller” (1983) ainda não havia desistido de ser um rapaz negro e incorporava nos clipes de “Billie Jean”, “Beat It” os passos de dança que estavam efetivamente nas ruas. O grafite evoluiu da pixação por influência de artistas plásticos como Alex Vallauri, cuja enigmática Rainha do Frango Assado coloria as paredes das casinhas da Vila Madalena, os muros da recém-inaugurada avenida Sumaré e as laterais do túnel entre as avenidas Dr. Arnaldo e Paulista.

A música percorreu mais de um caminho. Ao longo de toda a década de 70, uma alternativa importantíssima de expressão da cultura negra encontrava seu espaço nos chamados bailes black como o Chic Show, que, durante anos, foi realizado no clube Palmeiras, no Parque Antártica, ali na fronteira entre Perdizes e Barra Funda. Nos bailes é que chegavam as novidades do soul e do funk norte-americano e que o samba-rock de Tim Maia, Jorge Ben, Cassiano e Hyldon encontrava sua audiência. Enquanto isso, a MTV trazia os dois lados do rap norte-americano, mostrando os clipes de grupos de rap que já estavam nas paradas de sucesso como o Run DMC com o megahit “Walk This Way” e os de grupos mais militantes e alternativos como o Afrika Bambaataa (“World Destruction”, “Planet Rock”) e Public Enemy (“Fight The Power”). E tanto a imprensa escrita especializada quanto as rádios “rock” que acompanhavam as novidades internacionais reverberavam os ecos da explosão do rap norte-americano.

Se não é tarefa fácil refazer a trajetória de um formato cultural, é um empreendimento ainda mais sutil compreender como é que a informação nova logra ser reprocessada e recriada por determinados grupos. No caso da cultura hip hop em geral e do rap em particular, pode-se arriscar a hipótese de que a enorme aceitação das linguagem do rap, do break e do grafite entre os filhos desterritorializados da periferia deveu-se ao poder do discurso de orgulho e auto-estima.

“O hip hop ajudou essa juventude marginalizada, geográfica e socialmente, a elaborar uma identidade negra, com uma formulação fortemente contraposta à ideologia da mestiçagem.” A força do rap foi capaz de criar alternativas em todos os campos. Se a rádio branca, de playboy, não toca rap, não importa: cria-se uma rádio comunitária no bairro. Se a gravadora multinacional não se interessa, a saída é fundar o próprio selo, inclusive para driblar os padrões de consumo cultural impostos pelo mercado e continuar produzindo discos em vinil em vez de CDs, como o Zâmbia, que lançou os Racionais MCs. Do rap conscientizador dos veteranos Thaíde & DJ Hum aos radicais e aguerridos Racionais MCs, o rap circula na Cidade Tiradentes, no Capão Redondo, no Jardim Ângela e, vez por outra, faz aparições breves nas bordas da cidade (e viva MC Guimê!).

Numa delas, a cidade branca e burguesa se surpreendeu ao perceber o tamanho e potência da periferia, quando um show dos Racionais reuniu 50 mil pessoas no Anhembi em 1997.

**

E o que mesmo têm em comum a Zona Leste e os Jardins, além de estarem situados no mesmo perímetro urbano?

Na década de 90, esses dois pedaços da cidade tinham as melhores casas noturnas de São Paulo para quem se interessava por música eletrônica. Nos Jardins, boates pequenas, com ares de exclusividade e frequentadas maciçamente por público gay. Na ZL, lugares enormes para centenas de pessoas, com predomínio de casais jovens. Nos dois pólos, uma intensa efervescência em torno da música para dançar – cujos gêneros e estilos foram se sofisticando ao longo dos anos.

O que era simplesmente fruição tornou-se mais um terreno para invenção. Na virada dos 80 para os 90, com o barateamento da tecnologia e, sobretudo, de um aparelho chamado sampler, operações complexas de edição de música puderam acontecer em aparelhagem doméstica, inclusive ao vivo. Tocar música para animar a pista de dança passou uma atividade de criação e não apenas de reprodução, e os operadores de pick-ups, ou toca-discos, foram elevados ao status de artistas.

E o que tocava, tanto na Nation, dos Jardins, quanto na Toco, da Zona Leste, começava a tomar uma feição nacionalizada, por assim dizer. Eminentemente percussiva e rítmica, a música eletrônica constrói ambientes sonoros com quaisquer elementos que possam ser digitalizados, ou seja, tudo. À música de máquinas, os DJs paulistanos começaram a adicionar percussão de samba, de afoxé, de maracatu, sonoridades da bossa nova (que foi praticamente reinventada pela eletrônica nos anos 90) e feeling brasileiro.

O drum n’bass, estilo eletrônico se não de invenção, de consolidação brasileira, foi um dos resultados desse cruzamento. Os DJs Marky Mark e Patife, estrelas do circuito eletrônico mundial, têm trajetórias típicas. Ambos surgiram nas casas noturnas do Tatuapé, fizeram suas passagens pela cena clubber dos Jardins e se mandaram para Londres (a música eletrônica, mais do que qualquer outro gênero pop, é globalizada ao extremo).

**

Não se pode esquecer que, na mesma medida em que criou circuitos da música pop, São Paulo acolheu diversos estilos de outros cantos brasileiros que acabaram revelando sua força por conta da reverberação paulistana. Claro que sempre que os acolheu, o fez a sua maneira, ou seja, transformando. Foi assim com o mangue beat, cujos principais cérebros, Chico Science e Fred Zero Quatro, tinham plena consciência de que era preciso “acontecer em São Paulo”, ser adotado pelos paulistanos, para que acontecesse alguma coisa. Tanto tinham razão que Otto, ex-percussionista e uma das principais revelações da música brasileira dos anos 90, encontrou sua identidade e reinventou o mangue beat a partir do drum n’bass quando se uniu aos produtores de música eletrônica Apollo 9 e Bid.

O forró, aquele mesmo dos bailões populares que reuniam os migrantes nordestinos no Largo da Batata, em Pinheiros, aqui tomou uma feição mais amena, por força do hábito da juventude de classe média de viajar para as praias nordestinas, e o nome de forró universitário.

**

A última moda dessa cidade novidadeira e inquieta são os coletivos de produção musical. Meia dúzia de músicos-produtores e produtores-músicos, alguns computadores e um espaço de encontro (que, pode, inclusive, ser virtual) e aí está um núcleo de criação e agitação cultural. Rompendo com a ideia de um grupo sempre com os mesmos integrantes, nos coletivos, os indivíduos reúnem-se e agrupam-se de acordo com o projeto, fazem aproximações entre artistas e gêneros diversos e distintos, trabalham para diversos meios. Coletivos como o Instituto estão reiventando não apenas a música, mas a maneira de conceber a criação musical e questionando a noção de autoria (ouça-se o maravilhoso tributo a Luiz Gonzaga, Baião de Viramundo).

Obviamente e, mais uma vez, não foi aqui em São Paulo que os coletivos apareceram. Mas não importa: é a maneira mais nova e adequada para manter o sangue musical dessa cidade circulando livremente.

++

E mais? Bom, o texto tem de acabar em algum momento. Mas vale dizer algumas coisas, quase como apontamentos, aqui. Olhando a partir do ano da graça de 2004, o Brasil, #sópordesuavemaria, mudou muito. A indústria fonográfica se esboroou e permanece como uma imagem distante, com a música acontecendo (ao vivo, hoje, pode estar em qualquer lugar) nas redes de todos os jeitos. Desde 2012, São Paulo é uma cidade mais aberta, mais solar e mais inclusiva. Tem de reescrever esse texto de ponta-a-ponta, mas isso é tarefa revolucionária URGENTE de quem está nas ruas fazendo música – e tem tantagentetantagente.

Com tudo isso, São Paulo não é fácil, não. Mas com vias mais desobstruídas e canais mais limpo, está retomando sua vocação de lugar de encontro. E por isso, Gil, o aqui e agora está ficando cada vez mais lindo.

Bia abramo é jornalista e participa de vários projetos de comunicação digital da Prefeitura de São Paulo

@biawabramo

facebook/Bia Abramo

Yotube: bia.abramo

Muito bem escrito e ilustrado!

Muito massa o texto! Eu por acaso ou não tava matutando coisas parecidas no show do Public Enemy, como São Paulo tem essa coisa de apropriar coisas que foram inventadas em outros locais e dar uma cara local, não só das ondas globais como o punk, hip hop e música eletrônica como também do Brasil, o samba de São Paulo tem um sabor bem local, por exemplo..

Tratem os brancos e burgueses com educação, cuidado com o que prega jogando todos na mesma laia, hoje a população engole o sangue da polícia na guerra apenas mas um dia pode chegar até eles, e ai teremos milhões se matando no país mais assassino do mundo.

Acho a sociedade meio hipócrita também, se querem fazer “barulho” em “lugares de branco” deveriam respeitar tal lugar, pregam a violência indiretamente e depois se dizem “bons moços”, hoje estão em alta com assassinatos impunes passando de centenas, milhares por mês assassinados cidadãos, trabalhadores e policiais mas tomem cuidado que o mundo da voltas, pode demorar 50 anos os bons tempos irão voltar.

Tonzinho ameaçador, hein, Josué?

Tonzinho ameaçador, hein, Josué disfarçado de Carlos (ou vice-versa)?