1. Jotabê

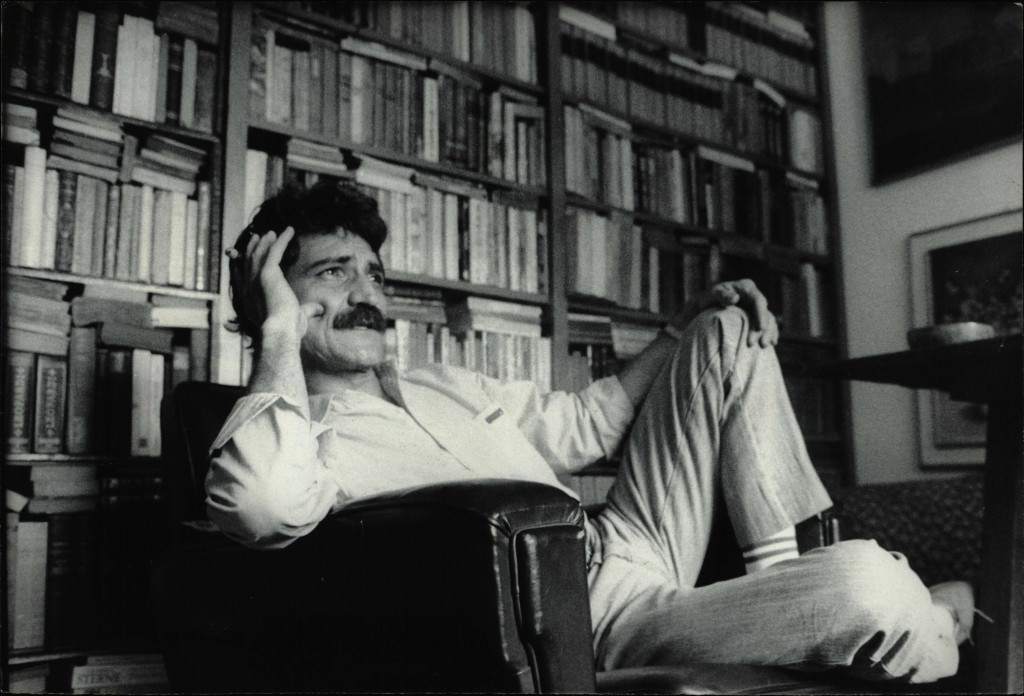

“Para mim, a beleza é um subproduto da arte”, disse o compositor e cantor cearense Belchior em 1976, no auge da fama e do prestígio devidos ao acolhimento das canções “Como Nossos Pais” e “Velha Roupa Colorida” por Elis Regina e ao álbum próprio Alucinação. Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que é sobre este artista que estamos falando, a propósito da edição do primeiro livro biográfico sobre ele, Belchior – Apenas um Rapaz Latino-Americano (ed. Todavia), do jornalista paraibano-paranaense-paulistano Jotabê Medeiros.

Em segundo lugar, preciso pescar a primeira pessoa para listar algumas das razões pelas quais é árduo para mim escrever sobre este livro deste jornalista. Porque tenho ciúme e inveja da incrível conquista literária e mercadológica do Jotabê. Porque acalento vaidades e veleidades e poderia me arvorar a pioneiro, caso mais gente tivesse tomado conhecimento do capítulo “Belchior: Não Quero Lhe Falar, Meu Grande Amor“, no meu já longínquo livro Como Dois e Dois São Cinco – Roberto Carlos (& Erasmo & Wanderléa) (Boitempo, 2004), citado graciosamente na bibliografia do quase-conterrâneo Jotabê (não nasci na Paraíba como ele, mas sou paranaense-do-norte como ele).

Sobretudo, é árduo falar sobre o Jotabê porque, depois de décadas passadas vivendo como pretensos rivais (em cargos de repórter, ele n’O Estado de São Paulo, eu na Folha de São Paulo), tenho convivido semanal e diariamente com ele desde o final de 2016, quando assumimos em regime terceirizado, em trio com o também amigo Eduardo Nunomura, a editoria de cultura da CartaCapital, do essencial e complexo Mino Carta. Um dos mitos silenciosos transplantados do patrão para a classe operária jornalística é que não devemos falar sobre os livros de colegas quando são nossos amigos (porque seria uma espécie de corrupção para-nepotista), nem quando são nossos inimigos (para não fazer vez do mocinho Caetano Veloso apaixonado pelo tira Deltan Dallagnol). De modo análogo, os veículos cobrem mal a produção literária (etc.) do operariado que toca o apito e coloca os tijolos da fábrica de notícias, seja porque a peãozada trabalha na própria firma, seja porque erguem as paredes flácidas de construção concorrente – a menos, evidentemente, que se trate de algum queridinho do patrão ou cão fila fiel da casta privilegiada (?) dos capitães-de-mato.

Jota e eu já convivíamos (menos) antes, por conta deste FAROFAFÁ que fez o Eduardo nos unir depois de tanta e tamanha distância (como gosta de jornalistas musicais esse Nunomura). Mas foi a CartaCapital que me proporcionou acompanhar muito de perto (embora tentando ao meu máximo não dar pitacos nem me intrometer no que não era chamado) o processo criativo do livro, que, meninos e meninas, teve episódios para lá de dramáticos. Tenho um pouco de informação privilegiada, que engrandece mais a obra perante meus olhos. Como lhe dar?

Serei inconfidente e revelo desde já o principal dos acidentes de percurso do repórter-amigo-escritor. Até onde entendo, Apenas um Rapaz Latino-Americano foi planejado como um livro de procura (eu deveria dizer caçada?) ao protagonista voluntariamente desaparecido. Jota sonhava e se aproximava de ir ao encontro de Belchior quando o píncaro pândego deu de morrer repentinamente, em 29 de abril do corrente. Seria o suficiente para desestabilizar um autor, mas foi bem mais do que isso.

Poucos dias antes, o pai nordestino do biógrafo completou 100 anos de idade no interior do Paraná e houve festança, com os muitos filhos reunidos (como Belchior, Jotabê tem um sem-número de irmãos). Pois nosso jornalista desembarcou da refestança disposto a concluir o projeto Belchior e de imediato recebeu a notícia de que um dos irmãos, o Jack (a quem o livro é dedicado), havia caído morto, fulminado pelo coração. Nós que aqui estamos não chegamos a conhecer o Jack, mas Jota nos arrepia ao dedicar o filho literário “àquele que nunca cedeu à tentação de viver outra vida senão aquela que escolheu para si mesmo”. Alucino de repente que a dedicatória abrace num só o irmão conhecido do Paraná e o não-irmão fugitivo do Ceará.

Pois mal. Jotabê chegou da festa dos 100, fez meia-volta, enterrou o mano, voltou para São Paulo e fugiu para o mato para tentar colocar a cabeça em ordem. Foi nesse momento que Belchior, inimigo figadal da beleza como subproduto da arte, pregou a peça definitiva no biógrafo.

Qual Belchior, o biógrafo em formação ficou repentinamente desaparecido. Desesperou a esposa Nana Tucci e o compadre Nuno(mura). Dizem que até em necrotério a Nana chegou a bater. Jota acabou reaparecendo bem de saúde, para, ato contínuo, partir para o segundo enterro consecutivo, agora em Fortaleza, e documentado por ele no âmbito do cruel dia a dia do jornalismo. E o projeto de busca do artista que ousou renegar o próprio nome virou de ponta-cabeça.

Por nordestino e sulista, Jotabê, aos 55 anos, é homem daqueles que por vezes escondem alguns de seus mais profundos sentimentos, mas há coisas que brotam feito flores no asfalto em que tu vais. Se às vezes Apenas um Rapaz Latino-Americano parece uma montanha-russa, é porque a obra É uma montanha-russa. É feito de carne viva, crua e sangrenta, a mesmíssima que compõe o golpe de Estado em curso. E é todo feito de emoção, à moda de um Roberto Carlos da literatura beat, embora bem mais discreto e bem menos manipulador que o ex-rei do iê-iê-iê.

A morte de Belchior cinde Apenas um Rapaz Latino-Americano em dois, assim como a vida de Belchior também o fazia. Na primeira metade, o biógrafo imprime ao biografado sua própria identidade apaixonada pela beat generation e por Bob Dylan (que, evidentemente, também apaixonavam o homem-objeto em estudo). Quando Belchior larga tudo e vai para o Sul fugir de Belchior, o livro transborda, resplandece, ganha o ritmo de um filme de estrada, agora sim, de ampla pulsação beat. Fico a matutar (e nunca perguntei isto ao Jota) que partes foram escritas antes da reviravolta, que partes foram escritas depois. Minha fantasia é de que a obra é livro enquanto Belchior está vivo e passa a ser filme daí em diante. E que cada um (inclusive eu mesmo) se vire para datar a morte de Belchior, o artista a vender as frutas que cultivava no mercadão fonográfico, e de Belchior, o homem, Pequeno Perfil de um Cidadão Comum.

Sinto amor por Apenas um Rapaz Latino-Americano principalmente nos muitos momentos em que o livro desobedece aos cânones (eles existem?) caretíssimos do formato biografia. Jotabê demarca em pessoa essa intenção, logo na introdução, ao afirmar que o gênero biográfico não é o seu preferido: “Acho que li alguns biógrafos que forçavam a visão do extraordinário em coisas triviais da vida do personagem, e isso me enfastiou”. Concordo e piso em acelerador doriano: é insuportável a pretensão pseudoliterária de uma manada de biógrafos em contar o que se passou como se estivesse morando dentro do cérebro de um personagem que às vezes nunca viram cara a cara, noutras viram, mas não chegaram a operar transplante de cérebro. Como outros tantos cacoetes do formato biográfico, é clicheteria, vício de linguagem, efeito-manada, obedientismo a regras e/ou hábitos a que Jotabê dá um gostoso “ora bolas”, tendo em mãos um precioso instrumento musical (e literário) denominado Belchior.

Deve irritar muita gente a fuga dos trilhos da norma, como em certas passagens me irritou a mim mesmo (doente de ciúme, inveja, cura gay, bala ou vício) e como irritou, enormemente, o também querido colega carioca Mauro Ferreira, autor da resenha global iracunda “Biografia sem fôlego investigativo jamais decifra o enigma Belchior“, de estilo ranheta mais assemelhado à velhinha estuporada paulistana Folha que ao velhote bonachão carioca O Globo.

Eu concordo com o Mauro em que o trabalho de Jotabê guarda imprecisões e deixa lacunas, várias. E discordo em embalar essa observação no formato de crítica (no sentido gêmeo – Ruth, Raquel – da bajulação, que é aquele de reprovação, reprimenda, julgamento ou condenação à pena capital nos tribunais de exceção de Curitiba). Porque, ora bolas (minha vez de dizer)!, é exatamente por ser reportagem que o trabalho do Jotabê é matéria viva, maleável, moldável, sujeita menos à rigidez cadavérica que ao curso dos acontecimentos, das transformações, das reedições. À história, os historiadores; aos jornalistas (se ainda resistir nesga na terra arrasada pelo neofascismo plim-plim), o jornalismo.

Outro ponto especial me move e comove em Apenas um Rapaz Latino-Americano: a abordagem da complexa relação de Belchior com o conterrâneo e contemporâneo Raimundo Fagner, por vezes parceiro (na imortal Mucuripe, que seduziu a gaúcha Elis, conterrânea da morte de Belchior, e o capixaba Roberto Carlos, um antiBelchior histórico por princípio e religião), por vezes inimigo (não há espaço para escamoteações tropicalistas aqui: Jotabê mostra que os caras brigavam, sim, e brigavam de chegar aos socos, pontapés, rompimentos parassempre e puxadas de tapete).

Jota não é propriamente gentil com Fagner. Documenta o hoje acoronelado compositor a desejar a morte do ex-parceiro já desaparecido, durante depoimento a um museu de imagem e de som. Tampouco é cruel com Fagner. Revela o momento pungente em que o ex-amigo, anônimo, faz depositar coroas de flores solitárias no túmulo daquele em cuja boca havia escarrado. É mais que Bob Dylan, é William Shakespeare quem pinga aqui o inventário vivo dos mortos e dos vivos. Jota resiste bravamente à tentação do maniqueísmo, da automática canonização dos mortos em prol do inferno-aqui-na-terra de todos os fagners (e belchiores) que somos nós.

Diria algo parecido sobre a fascinante companheira Edna Prometheu, que a olhares mais misóginos foi indubitavelmente a condutora de Belchior ao precipício (uma leitura que simplesmente desconsidera a busca ativa de Belchior pelo próprio encerramento triunfal – afinal, Lula é analfabeto ou é um gênio do crime?; Dilma é uma anta ou expôs as vísceras dos gatunos que estão aí vendendo o brasil a preço de banana na grande feira livre mundial?; os golpistas são golpistas históricos mesmo ou deram só um golpezinho, quase sem quer?). Não o digo com entusiasmo fagneriano porque sobre isso já bisbilhotei um pouco o Jota, sem conclusões definitivas sobre o que ele pensa intimamente. No máximo, extraí dele uma comparação de Edna com Yoko Ono, para muitos a bruxa assassina dos Beatles. Para mim, que (como outros tantos) considero Yoko um gênio poético maior, do porte de Michael Jackson e Jorge Ben (Jor), soou como música e elogio – mas sei lá, como especular sem estar dentro da cabeça do Jota nem jamais ter chegado perto da Prometheu?

Caramba, quanto assunto e vontade de refletir se abre junto com a porta de pandora belchioriana do Jotabê.

2. Belchior

Há poucos dias o Jota me contou a impressão de um outro amigo querido, que, crítico apesar de amoroso, achou a parte inicial do livro deificadora demais ao biografado (me perdoem, compadres, se deturpo diálogo que não testemunhei ao vivo). Oxente, eu contesto. Ainda que o fizesse (não senti isso nem na leitura nem na releitura parcial), há que demarcar. Qualquer um deificaria e deifica Bob Dylan, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e a longa (apesar de curta) lista de inevitáveis. Quem aqui já ousou deificar Belchior? Quem sentiu vontade de endeusá-lo, antes que o primeiro de nós (não) o fizesse?

Eis grande o pulo de gato de Jotabê ao eleger Belchior, um criador que JAMAIS foi biografado, sublinhado, incensado ou remotamente reconhecido pelo jornalismo comercial, pela televisão, pela crítica musical fast-food de Mauro Ferreira a Pedro Alexandre Sanches (ou Bia Abramo, para citar uma professora sem muita morada nos muitos clubes de bolinhas vigentes ou decadentes), pelos pouquíssimos biógrafos musicais em atividade constante.

Para dar nomes aos bois: o jornalismo popular biblio-historiográfico do artesão burilador Ruy Castro e do amigucho enrolão Nelson Motta cagou uma tonelada de bosta, suficiente para soterrar quaisquer genis (buarquianas ou, mais provavelmente, não) que ousassem ouvir grandeza em Belchior, Fagner, Zé Ramalho, Ednardo, Cátia de França, Geraldo Azevedo, Alceu Valença etc. etc. etc. – noutras palavras, em qualquer nordestino que não se chamasse Caetano, Gil, Dorival Caymmi ou João Gilberto. Não vamos nem falar aqui da poesia do Chico, porque, além de não-nordestino, nosso maior herói pertence desde antes de nascer à aristocracia cariocopaulistana.

Sejamos francos. Belchior detestava e era detestado pela Rede Globo. Era brega e briguento demais para os gostos de neo-coronéis afáveis da música (Caetano, Chico) ou da biografia (Ruy, Nelsinho). Em realidade Belchior, a exemplo de outros gênios fora-do-eixo como Raul Seixas, Ney Matogrosso ou Itamar Assumpção, sempre atiçou as inseguranças de Caetano, autor de um tardio e sintomático texto post-mortem sobre o autor das áridas e cortantes “A Palo Seco” (1973), “Paralelas” (1975), “Não Leve Flores” (1976), “Populus” (1977), “Conheço o Meu Lugar” (1979)…

“Canções de Belchior não são das que morrem“, escreveu o tigreso, depois de aguardar pacientemente a morte do outro para decretar-lhe a imortalidade. A propósito, é desde há muito a práxis do bardo baiano, como revela, agora mesmo, na atitude de esperar a visita candy crush do já citado Dallagnan Deltagnol para afirmar de público que não gostou dos grampos de Sergio Moro à presidenta Dilma nem gosta do desrespeito generalizado a Lula. Ultimamente mudo feito um cotonete diante dos acontecimentos humanitários (golpe, Estado de exceção, “reforma” trabalhista etc.) mais trágicos e prementes da vida nacional, o antigo compositor baiano avisa lá que em breve convocará entrevista coletiva para explicar por que não gostou de Cristóvão Colombo ter descoberto a América.

Quanto à maravilhosa canção “Não Leve Flores”, nem Fagner nem Caetano obedeceram à prescrição do morto muito louco, que assim cantava em português: “Não cante vitória muito cedo, não,/ nem leve flores para a cova do inimigo”. Cáspite.

Sejamos ainda um pouco mais francos e diretos (acelera!). Na deliciosa biografia oficial de Ipanema Chega de Saudade (1990), o mineiro radicado carioca Ruy Castro afirma que a sanfona do homem-multidão pernambucano Luiz Gonzaga era cafona, emporcalhadora da higidez das moças da society na futura ex-capital da república (Caetano, sejamos justos e veríssimos, jamais cometeu tal atrocidade musical e racista). Sob uma capa de culto à diversidade, o paulistano dissidente Nelson Motta raramente escapuliu do cercado opressivo e opressor de forest gump da arte enclausurada nas areias da zona sul carioca (Tim Maia, sensacional exceção suburbana, é outro biografado post-mortem, com ade$ão da família do morto). A crítica cultural, assim como a política e tudo mais, está sempre imbuída dos amores & ódios de classe, de raça, de gênero, de identidade sexual, de territorialidade etc. de seus autores. Não é a sanfona de Gonzagão ou o tambourine de mr. Jackson do Pandeiro que incomodaram, incomodam e incomodarão os coronéis abancalhados auto-eleitos pelo eixão, como provou o (esse sim) historiador baiano Paulo Cesar de Araujo, autor da revolucionária revisão Eu Não Sou Cachorro, Não – Música Popular Cafona e Ditadura Militar (Record, 2002). O que incomoda é a pele “suja” do cigano Gonzagão, a “pobreza” original do negro Jackson, a voz “fanha” e bigoduda do sertanejo Belchior, a “feiúra” do lobisomem Zé Ramalho.

E é aí que Jotabê Medeiros dá o pulo. Mesmo sob a ressalva dos acidentes de estrada, biografar anarquicamente um iconoclasta que jamais deixou de amar seus ídolos (e por isso mesmo os espinafrava) é justiça que demorou demais para começar a ser feita. Demorou a morte, à revelia do biógrafo sonhador. Mais que isso, o abraço em Belchior se comunica com um Brasil (e um mundo) que não mora em Ipanema, em Higienópolis, na Vila Madalena, nas casas cearenses de Tasso Jereissati e Ciro Gomes, em Nova York, Londres ou Paris. O amor por Belchior que Jotabê encontra por onde tem andado é tão subterrâneo quanto caudaloso e explosivo. É amor de sismo, quem sabe de terremoto, provocado por um semelhante que era apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.

Os versos pontudos de Belchior, acima de tudo, são gêiseres a um só tempo subterrâneos e explosivos. Comunicam-se por artérias e veias feito igarapés, correndo nos braços de gente que tem muito pouco poder palpável, seja de criação ou de destruição. Quem mais além dele escreveu confissões como “eu quero que este canto torto feito faca corte a carne de vocês” (de “A Palo Seco”), contra censuras, autocensuras e a ditadura nazifascista da “beleza” eurocêntrica e ricocêntrica? Quem solicitou solidão pedindo “saia do meu caminho/ eu prefiro andar sozinho/ deixem que eu decida minha vida” (de “Comentário a Respeito de John“, o Lennon, o marido da Yoko, lançada em 1979, minutos antes da morte por assassinato do outro gênio)? Quem elaborou várias das maiores canções de MEDO da história musical brasileira, tão atuais neste tempo em que o MEDO é a moda? Quem mais trollou “Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem do norte e vai morar na rua” (de “Fotografia 3×4”, 1976)?

“Eu sou como você”, conclui essa última canção autobiográfica, dirigida talvez a velosos, buarques, cartas, castros, mottas, ferreiras, abramos, medeiros, sanches e outros bichos que nunca tiveram (será?) que viver na rua. É esse o pulso da obra belchioriana, que jamais contou com grande simpatia ou generosidade da ditadura midiática, mas se comunicou e se comunica subterraneamente com uma massa anônima que sabe cantar aos urros os mais lancinantes e intrincados de seus raps. Além de fazer jus ao lapso e apesar de não encontrar Belchior vivo para ler suas palavras de amor, Jotabê acendeu o fósforo jornalístico, historiográfico, político, cidadão e humano de fazer Apenas um Rapaz Latino-Americano coincidir com o tempo histórico em que, Belchior ainda vivo, começavam a surgir pelo país pixações de “fora Temer volta Belchior”.

Este tempo é hoje.

Que uma leitora desavisada não procure a decifração da esfinge que nem Caetano nem a morte conseguem calar. De fato, como acusa Ferreira, a obra de Jotabê não é definitiva. E não é por falha de caráter, reverência aos mortos, falta de uma perna ou déficit de talento de repórter (um de nossos melhores no campo cultural, preciso dizer?, sim, preciso). Não é definitiva porque não guarda um pingo de pretensão de sê-lo. Porque as grandes reportagens, o livro Apenas um Rapaz Latino-Americano, o autor, o biografado e nós tod@s somos viv@s, estamos muito viv@s. E quem quiser que conte outra(s).

Estou lendo,Estou no início,Estou gostando… Será que o Mauro Ferreira tem algum probleminha com o Jotabê?

É mais fácil aprender japonês em braile do que postar comentários por aqui. É muita complicação.

Sua crítica é ofensiva a Ruy Castro, talvez o melhor biógrafo do país, por causa de uma única frase de um livro. Ou será ranço com os assuntos a que ele se dedica?