A voz forte e dolorida é o mais evidente indício do peso que Evaldo Freire leva inscrito na alma. Desiludido com o mundo, o meio musical, as relações estabelecidas entre ricos e pobres, ele leva para suas canções o drama que é ser ele mesmo: já cantou a morte da mãe, as dores de ser deixado, a vingança de não mais querer quem ele amou e não o correspondeu. Aqui, Evaldo fala sobre a expulsão de casa quando ainda era criança, o início da carreira, o sucesso que o levou a morar em hotéis de luxo e os fantasmas que ainda assombram sua estrada singular.

Evaldo Freire deveria estar feliz. Tinha fechado um excelente contrato com uma gravadora de alcance nacional. Seus discos eram um sucesso: só o primeiro havia passado das 500 mil cópias, permitindo que ele pudesse experimentar o dourado título de ídolo popular. Deixou para trás o garoto invocado e pobre que morava em um acampamento cigano no Rio Grande do Norte para ser tratado como estrela no Rio de Janeiro.

Evaldo Freire deveria estar feliz, mas aí se viu fechado em uma pequena sala, um psicanalista sentado ao seu lado, o ar condicionado e a penumbra de lá dentro como antítese do sol forte de lá fora. “A Odeon pagou um médico para saber o que era aquela tristeza dentro de mim.” O doutor que vivia na penumbra tentava em vão cavar aquilo que o cantor, é claro, já conhecia. Aquela tristeza diaba era um troço grande e multiforme, tentacular, esquisito, arrastado, refratário, indizível e adjetivável demais para ser formatado em 45 minutos de conversa.

O sentimento monstro foi inaugurado precocemente. Evaldo tinha apenas 9 anos de idade quando foi mandado embora de casa. Morava com os pais e os seis irmãos na fazenda de um tio, em Ipanguaçu. O proprietário da casa não gostava dele – e deixava isso claro. Um dia, disse que o menino, filho de sua irmã, não poderia mais viver ali. A família se preparou para sair, mas a falta de dinheiro, de perspectiva e de coragem fez com que todos ficassem – menos Evaldo.

Maria de Jesus, sua mãe, tentou protegê-lo: recomendou-o para uma comunidade de ciganos, como ela, que vivia perto dali. Era uma forma de cuidar do menino, que foi morar em meio a uma lógica distinta: o pai, o vaqueiro Eduardo, não compartilhava das práticas da mãe. “Sou batizado na Assembleia de Deus. Minha família é cigana e evangélica.” Ri da própria declaração. “É isso aí, cigana e evangélica. É difícil, viu?”

Continuou vendo Maria: ia até a fazenda todos os dias à tarde tomar a bênção. Ao mesmo tempo, se adequava ao dia a dia dos ciganos, aprendendo através da saudade ou da raiva, na verdade os dois sentimentos misturados, o significado de “kachardin” (triste), de “kambulin” (amor), de “bata” (mãe), de “bato” (pai). Foi nessa imersão e nessa vida na qual via pais e irmãos, de longe, seguindo como família, que ele moldou o troço tão adjetivável cujo rosto encararia mais tarde, na sala escura do psicanalista.

No acampamento, o violão era a maior companhia, ajudando-o a sedimentar uma tristeza que, repare, nunca foi silenciosa. Saía como voz, como nota, às vezes com a ajuda de um dose de “ximbira” (aguardente). Um dos irmãos criados sob os carinhos de Maria de Jesus e Eduardo um dia o viu tocar. Entendeu rápido: “Você canta pedindo socorro”.

Contou todas essas coisas envolvido pelo frio do ar condicionado, enquanto o sol forte estava lá fora. Contou também sobre quando foi embora. Tinha perto de 17 anos. Saiu do acampamento para o Sétimo Batalhão de Engenharia de Combate, em Natal. No dia em que chegou, falando com um sotaque cigano, tão diferente, logo resolveram a questão. “Você é comunista?”, perguntou um oficial de alta patente.

Em meados dos anos 70, ou você era isso ou aquilo, mas Evaldo passou batido pela polarização política: sua singularidade consistia em ser um rapaz de cabelos encaracolados que trazia como bagagem um violão e uma tristeza grande e multiforme, tentacular, esquisita, arrastada, refratária, indizível e adjetivável demais para ser formatada dentro dele mesmo.

Passou anos no batalhão. Virou tenente. “O comandante me adotou como filho. Aí foi bom.” Ainda sonhava em ser cantor. “Eu ficava pensando: um dia vou chegar perto desses cabras dos Fevers e vou falar com eles.” Pediu baixa no quartel e novamente ficou só.

O mercado musical de Recife o atraiu: foi parar na cidade, tentou conversar com alguém da gravadora Rozemblit, então responsável pela metade do que era lançado no mercado nordestino. Foi barrado por um guarda. “Achavam que eu era doido. Pensavam: ‘Mas um cara desses, cigano e pobre, vai ser artista?’”.

Resolveu gravar uma fita cassete, voz e violão. Mandou para a EMI-Odeon. A gravadora, dona do selo Jangada, voltado para artistas populares românticos, chamou o rapaz para conversar. Evaldo viu seu discurso do cigano pobre que não faz sucesso desaparecer quando, em 1979, recebeu o convite para gravar um disco. “Ganhei tanto dinheiro que achei que não precisava mais gravar disco nenhum, podia parar por ali.”

O primeiro álbum demorou quase um ano para sair. Durante esse tempo, o cantor ia todos os dias ao escritório local da empresa, na Conde da Boa Vista, na expectativa de ver seu rosto impresso na capa de um vinil.

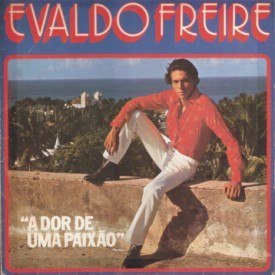

Um dia, passando na frente de uma das lojas de discos A Modinha, ouviu sua voz. Um Evaldo ineditamente feliz escutava um Evaldo não ineditamente triste cantar: “Eu lhe vi sentada, muito alegre/ na mesa de um cabaré/ senti a dor, no meu peito bateu/ de lembrar que você/ já foi minha mulher.” Era a música “A Dor de uma Paixão”, carro-chefe do disco homônimo. “Tocou muito, muito, demais. Tocou tanto que eu tive até raiva.”

Um dia, passando na frente de uma das lojas de discos A Modinha, ouviu sua voz. Um Evaldo ineditamente feliz escutava um Evaldo não ineditamente triste cantar: “Eu lhe vi sentada, muito alegre/ na mesa de um cabaré/ senti a dor, no meu peito bateu/ de lembrar que você/ já foi minha mulher.” Era a música “A Dor de uma Paixão”, carro-chefe do disco homônimo. “Tocou muito, muito, demais. Tocou tanto que eu tive até raiva.”

Estava com 23 anos. Fez shows, vendeu mais discos, lançou outros (Em Busca do Teu Carinho, 1981; Volte, Cigana, 1982; Minha Gratidão, 1983). A gravadora, feliz com o sucesso do moço de cabelos encaracolados, a voz tão aflita, o mandou para um hotel cinco estrelas carioca. Ficou dois anos no Rio. A tristeza diaba que levou consigo passou a contrastar terrivelmente com a nova vida, o dinheiro, o sucesso, o assédio, o uísque caro, o serviço de quarto, a comida boa, os amigos.

Evaldo, sem conseguir dar conta do sentimento monstro, ia se fechando. Foi enviado para a sala da penumbra e do ar refrigerado. Entre os colegas cantores, virou o desvairado, o esquisito, o doido. Às vezes, o violento. Só que ninguém o nomeou daquilo o que ele era – e até hoje é: um homem assombrado.

Voltado cada vez mais para si, continuou gravando (Outro Amor, 1984; Não Te Esquecerei, 1985; Foi por Amor, 1986; Hoje Só Falo de Amor, 1987; Do Mesmo Jeito, 1989). No começo dos anos 90, encerrou a longa relação com a Odeon e iniciou outra, mais curta (dois discos) com a RGE.

Voltou a morar no Nordeste, desta vez no litoral norte pernambucano. Uma ampla casa a menos de um quilômetro do mar é o local escolhido para viver com os dois filhos e a mulher, Luciene. Ao lado dela, viaja para shows frequentes em cidades do Norte do País, como Rio Branco, Sena Madureira e Esperança. Em agosto deste ano, se apresentou quatro vezes no Acre. Vai para tão longe porque, ao contrário daqui, ali lhe pagam bem – um show sai por, em média, R$ 7 mil.

Nas apresentações, o violão que tanto carregou deu lugar a um teclado. As cordas, diz, trazem com demasiada força aquilo que constantemente o assusta. “Deixei de escutar porque tenho depressão. Deixei de beber. E não me escuto mais não. E tem o medo. O medo de alma, de gente morta. Eu já vi, muito.”

Quem tanto o afetou, tem certeza, não foi a bebida – apesar de os dois, juntos e em excesso, já terem provocado muita coisa ruim. “Quando ele dizia: ‘Nem marque show para mim’, eu já sabia que ele ia sumir. Passava dias fora, bebendo, na estrada”, conta Luciene. Evaldo sabe que o detonador da voz aflita foi a solidão que experimentou desde o momento em que saiu da fazenda. “É triste olhar para um lado e por outro e sair por aí sem saber para onde vai.”

É comum, quando chove à noite, vê-lo na varanda, olhando o mar. Acredita que uma onda enorme, gigante, pode se levantar e levar sua casa, sua esposa, os meninos, os discos de ouro e de platina, símbolos de outro momento, o som muito potente que ele coloca no volume máximo para que as visitas percebam que bela máquina de música existe em sua sala de estar.

Sua vigília, ao que parece, garante a ele mesmo que tudo vai ficar bem, basta permanecer acordado. Nesses momentos, sabe que não está só. Ali, perto dos diversos objetos dourados que Luciene comprou para evocar a vida um dia cigana de Evaldo, está ele: o troço grande e multiforme, tentacular, esquisito, arrastado, refratário, indizível e adjetivável demais para ser formatado em apenas cem linhas de uma matéria.

(Fabiana Moraes é jornalista e socióloga, repórter especial do Jornal do Commercio (Recife), autora de reportagens especiais como “Ave Maria“, “A Vida é Nelson“, “O nascimento de Joicy” (Prêmio Esso de reportagem em 2011) e “Os sertões” (Esso de Jornalismo em 2009). Publicou, no formato livro-reportagem, Os Sertões (2011) e Nabuco em Pretos e Brancos (2012). A série “O clube dos corações partidos” foi publicada originalmente no Jornal do Commercio.)

Incrível esse texto, sou de outra geração e não conhecia o artista nem sua história. Essas figuras consideradas “estranhas” dão mais significado ao que é ser humano, especialmente nesses tempos que vende-se a perfeição e a “coolness”(todo mundo quer ser cool) como únicas possibilidades.

Que bom conhecer um pouco mais sobre a historia de vida de um cantor que sou fâ. Comprei todos os discos que ele gravou. Eu tinha 11 anos quando ele gravou o primeiro disco. Ele já veio em minha cidade que é em Feijó no Acre. Mas, fiquei triste por não poder ter lhe visto pessoalmente.

É muito bonita á história do Evaldo freire eu gosto de -lhe as histórias de todos principalmente dos cantores brega nordestinos eu viajo no tempo com cada histórias são .muito lindas parabéns Evaldo freire

Evaldo o maior cantor romântico do RN, parabéns por nos deixar conhecer a sua história!!!